Le Milliard de la Banque de France. Clermont-Ferrand 9 février 1944

Extraits

Histoire internationale

La fin. Allemagne (1944-1945)

05/2014

Sciences historiques

La Leibstandarte. Ardennes 1944-1945

01/2018

Economie (essai)

D'où vient l'argent ? Des banques, de la banque centrale, de la planche à billets, du trésor...

06/2023

Ouvrages généraux

Français, libre. Pierre de Chevigné

05/2022

Critique littéraire

Carnets inédits 1947, 1950, 1951. Suivi de Pages 1934-1948

03/2006

Histoire du droit

Histoire de la Banque de France et des principales institutions françaises de crédit depuis 1716

02/2022

Economie

Histoire de la Banque de France et des principales institutions françaises de crédit depuis 1716

03/2023

Littérature française

Sortis de Terre

07/2015

Policiers

Le grand vol de la banque de Taos

04/1994

Histoire internationale

Les enfants de Staline. La guerre des partisans soviétiques, 1941-1944

04/2018

Histoire de la médecine

Sur l'épidémie de varioles qui a régné à Clermont-Ferrand fin 1868 et début 1869

07/2021

Histoire de France

1941-1942, et si la France avait continué la guerre...

08/2014

Histoire de France

L'enfer des combats de la poche de Colmar. Hiver 1944-1945

09/2010

Policiers

Le banquet de la licorne

02/2009

Résistance

L'armée du silence. Histoire des réseaux de la résistance en France 1940-1945

06/2022

Histoire de France

SERVIR L'ETAT FRANCAIS. L'administration en France de 1940 à 1944

07/1998

Provence, Alpes, Côte d'Azur

L'olivier de la paix. Résistance niçoise, 1942-1944

06/2021

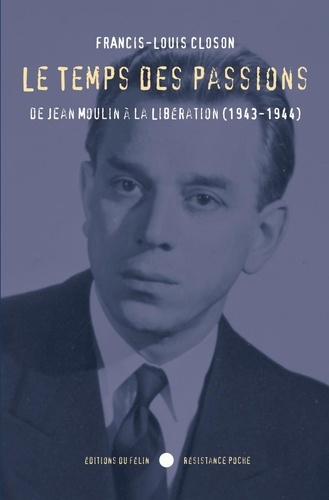

Résistance

Le temps des passions. De Jean Moulin à la Libération 1943-1944

02/2021

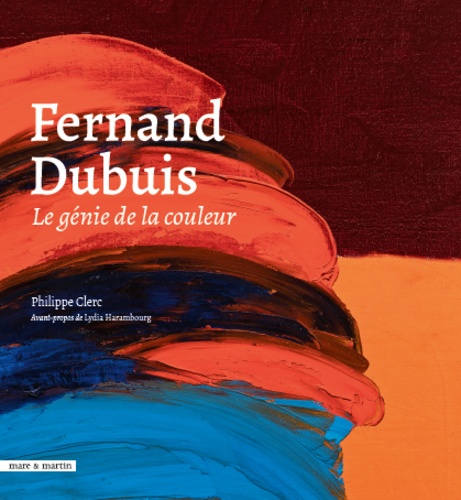

Monographies

Fernand Dubuis. Le génie de la couleur

10/2021

Sciences historiques

Ouvriers de Lorraine (1936-1946). Tome 2, Dans la résistance armée (juin 1941-août 1944)

04/2018

Documentaires jeunesse

Les enfants de la Résistance : Le journal de 1940 à 1943

10/2020

Histoire de France

Les prisonniers de guerre allemands. France, 1944-1949 - Une captivité de guerre en temps de paix

04/2014

Economie

Banque coloniale ou Banque d'affaires. La Banque de l'Indochine sous la IIIe République

10/1998

Histoire de France

Mémoires de guerre. Le Salut : 1944-1946 (1959)

08/2010

ouvrages généraux

Le siège de Leningrad. Septembre 1941-janvier 1944

03/2024

Ouvrages généraux

La Guerre froide de la France. 1941-1990

03/2023

Histoire de France

La Traque des résistants nordistes (1940-1944)

03/2011

ouvrages généraux

De bons Français. Les polices françaises et les autorités allemandes dans la France occupée - 1940-1944

11/2022

Histoire de France

La campagne de France. 10 mai 1940

12/2010

Histoire de France

Histoire de la France coloniale 1914-1990

08/2016