Le Journal d’Ida Kahn. Février - octobre 1942

Extraits

Histoire internationale

Journal 1932-1943. Les révélations inédites de l'ambassadeur russe à Londres

08/2019

résistances, sauvetages

Résistances. (1940-1945) ((Coédition Arte Editions)). (1940-1945)

10/2022

Histoire de France

Les Américains en Algérie (1942-1945)

02/2013

Histoire internationale

Carnets de clandestinité. Bruxelles, 1942-1943

02/2017

BD tout public

Immergés Tome 3 : Wilhelm Pelosi. Septembre-octobre 1942

11/2011

Littérature étrangère

Je reviendrai. Lettres de Russie 1942-1943

01/2017

Critique littéraire

Nouvelles minutes d'un libertin. 1942-1943

03/2000

Littérature française

Carnets d'un voyageur traqué. 1942-1944

03/2020

Sciences historiques

Billom 1941-1943

12/2013

Critique littéraire

Correspondance. 1902-1924

10/1965

Littérature française (poches)

Journaux. 1912-1940

01/2001

Ouvrages généraux

Toulouse 1940-1944

02/2022

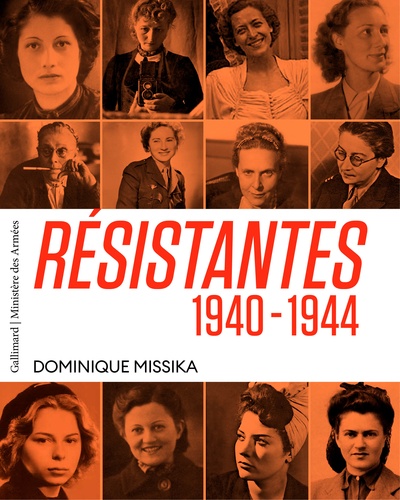

Résistance

Résistantes. 1940-1944

09/2021

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Critique littéraire

Correspondance 1945-1972

04/2007

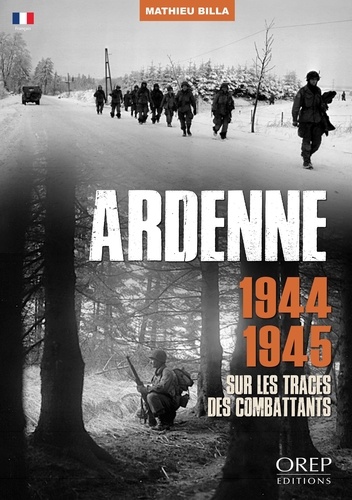

Histoire de France

Ardenne. 1944-1945

06/2019

Littérature étrangère

Nouvelles 1945-1982

04/1993

Littérature française

Feuillentons ( 1972-1982 )

09/1982

Histoire internationale

Auschwitz. 1940-1945

03/2014

Résistance

Journal de guerre d'un méecin de la France Libre. Avec de Gaulle (1940-1945)

05/2022

Religion

Ecartez de nous la tentation de haine. Journal, poèmes et lettres (1941-1946)

06/2011

Poches Littérature internation

Ida Brandt

09/2019

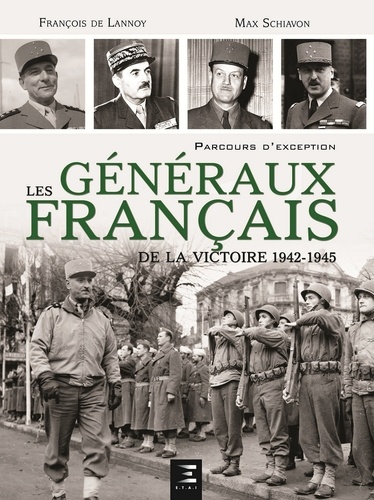

Histoire de France

Les généraux français de la victoire 1942-1945

12/2016

Histoire internationale

Je suis le dernier Juif. Treblinka (1942-1943)

11/2011

Romans historiques

L'étoile boréale. Danemark, octobre 1943

03/2019

Littérature étrangère

Journal intégral. 1915-1941

04/2008

Littérature française

Un journal 1933-1940

04/2018

Littérature étrangère

Dépendances. Journal (1912-1913)

10/2009

Histoire de France

"Souvenirs d'Allemagne" Journal d'un S.T.O. Essen/Langenbielau/Wernshausen Novembre 1942-Avril 1945

10/2011

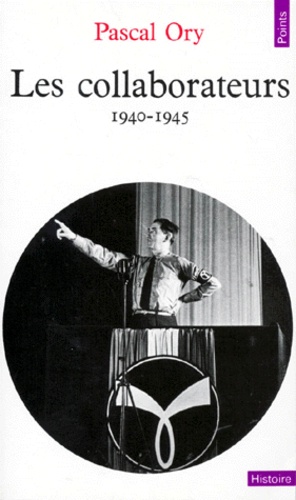

Histoire de France

Les Collaborateurs. 1940-1945

01/1976