Làszló Liszkai

Extraits

Littérature française

Le temps des livres est passé

Depuis sa création au mois de mars 2004, le blog Stalker sous-titré Dissection du cadavre de la littérature a acquis une réelle audience en raison de l'exigence des travaux qui y sont publiés, point tous de l'auteur d'ailleurs, mais aussi du ton polémique de certains des articles qui y paraissent. Cette zone où les belles découvertes et les grandes surprises abondent tout autant que les dangers est devenue au fil des ans et d'un travail acharné une espèce de bibliothèque de survie désormais labyrinthique, un espace de parole qui rappelle une évidence aujourd'hui cruellement moquée : nul ne devrait écrire pour rire. Nous pourrions même prétendre de façon ironique, bien évidemment contre la réalité qui s'étale de façon quotidienne sous nos yeux, que nul ne devrait écrire qui ne sait écrire. Le livre présent ne comporte cependant aucun de ces textes au ton virulent et qui osent ruiner les assurances si comiquement prétentieuses de tant de nos écrivants - bien davantage qu'écrivains - contemporains, relayés par des pseudo-critiques ne sachant plus rien faire d'autre que recopier de creuses fadaises journalistiques appelées "argumentaires" et autres "éléments de langage" qui mériteraient bien davantage d'être qualifiés de langages rudimentaires. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage ne regroupe que les textes que nous pourrions dire de pure célébration, même si, bien sûr, l'exigence critique n'est jamais mise de côté, puisque s'y trouvent des analyses sur les oeuvres pour le moins aussi variées que profondes de Malcolm Lowry, Ernesto Sabato, Joseph Conrad, W. G. Sebald, William Faulkner, László Krasznahorkai et bien d'autres encore, oeuvres remarquables qui toutes tournent autour de ce que José Bergamín appela le monstre du romanesque, sans toutefois jamais devoir tomber dans sa gueule menaçante. En somme, Le temps des livres est passé se veut une illustration, sombre peut-être mais point complètement désespérée, de la mission que Sainte-Beuve assigna aux critiques littéraires consistant à faire l'office de la vigie, et notre cri de découverte sera lui aussi toujours mêlé d'émotion et de joie.

10/2018

12 ans et +

Le faiseur de rêves Tome 2 : La muse des cauchemars

Le rêve comme seul rempart contre la violence du monde. Il est un monde où hommes et femmes naissent avec un don précieux, dont seuls les plus puissants gagnent le droit de se servir en temps utile, mais toujours au nom de l'Empire. A respectivement seize et dix-sept ans, Nova et Kora rêvent du jour tant attendu où des envoyés à la peau bleue viendront enfin les enlever. Alors, seulement, elles pourront accomplir leur véritable destin. Très loin de là, à travers l'espace et le temps, dans la mythique Cité oubliée - qu'après tant d'années, Lazlo Lestrange peut désormais contempler de ses yeux -, retentit une explosion qui fait basculer son monde et celui de Sarai. Leur avenir ne tient désormais plus qu'à un fil, celui que manipule par la seule force de son esprit une enfant cruelle et meurtrie. A la fois plus puissant et plus vulnérable que jamais, le jeune homme va devoir choisir : sauver celle qu'il aime ou bien tous les habitants de la ville interdite jusqu'au dernier. Sans compter qu'un danger plus grave encore menace... Car l'oiseau blanc qui surveille la citadelle depuis toujours veille, et il est grand temps pour lui de passer enfin à l'action. Dieux, monstres, fantômes, mondes étranges et guerre totale, La Muse des cauchemars clôt avec maestria une série aussi poétique que haletante. Qu'on se le tienne pour dit : l'univers de Laini Taylor n'a pas fini de hanter nos rêves...

04/2019

Critique littéraire

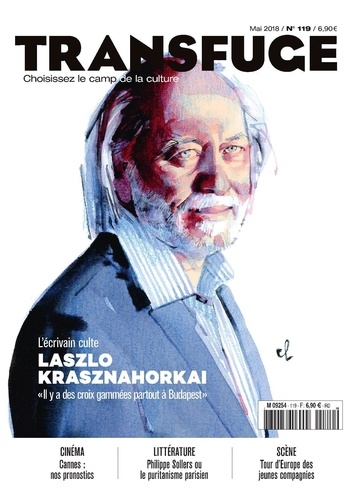

Transfuge N° 119

Laszlo Krasznahorkai n'interrompt jamais celui qui lui parle. Il sourit, écoute, hoche la tête, répond. Il ne hausse pas la voix. Il parle d'une constante tonalité sourde et lente, portée par la tendresse de ses yeux. Il parle au même rythme qu'il écrit, en marathonien ou danseur, sans perdre son souffle. Lorsqu'il entame une phrase, on ne sait où celle-ci nous mènera, elle semble partir de rien, un détail, une anecdote, une blague, et s'amplifie petit à petit, charriant une pensée limpide, dépourvue de grandiose mais pas de magnétisme. Le génie de sa phrase a valu depuis trente ans à l'écrivain hongrois, depuis Le Tango de Satan paru en Hongrie en 1985 et surtout La Mélancolie de la résistance, au début des années quatre-vingt-dix, d'être saluée par les meilleurs lecteurs d'Europe et des Etats-Unis. Susan Sontag évoquait un "maître de l'apocalypse" , Sebald disait de sa prose qu'elle pouvait "entrer en rivalité avec Les âmes mortes" . Et l'on saisit ce que l'auteur d'Austerlitz trouvait en Krasznahorkai : une réponse à son propre sens du désastre, une variation sur la même esthétique de la déshérence qui était la sienne. Le Hongrois comme l'Allemand s'inscrivent contre le romantisme, le mysticisme, et toute forme de littérature qui se gorgerait d'un lyrisme qui les effraie. Tous deux sont les fils spirituels d'un Adorno qui croit au langage, tout en s'effrayant de ses débordements. Tous deux sont des écrivains du XXe siècle, et de ses échos, l'un de la Shoah, l'autre de l'URSS. Tous deux enfin sont des hommes dans l'histoire, et dans l'Europe, des hommes, qui cherchent à dire une forme "d'universalité" , de cerner un ordre dans le désordre. Aussi marquée par la catastrophe soit-il. Mais là où Sebald pour faire entendre cette apocalypse historique, choisissait le fragment et plaçait le silence au coeur du texte, Krasznahorkai use du procédé inverse : une plénitude sature ses livres, une recherche ininterrompue de sens, qui, si elle admet le mystère et ne cesse même de nous renvoyer à notre ignorance, ne s'y résout pas et appelle à la connaissance. Krasznahorkai appartient à la lignée des Hermann Broch, des Thomas Mann, d'une langue qui scande une pensée de la fin du monde, mais aussi qui porte le désir d'une humanité pensante. Cette gravité réflexive de l'écrivain, on la retrouvait dans les films de son ami Bela Tarr, qu'il écrivait avec lui. "Je suis du côté des hommes" me dit-il assez vite, "c'est à dire de ceux qui ne comprennent pas" .

04/2018

Littérature française

L'âme du violon

Un vieux luthier Italien au XVIIème siècle, un tsigane orphelin qui vit de sa musique sur les chemins de la France des années 30, une jeune femme bohème qui rêve de voir un jour ses toiles exposées dans le Paris contemporain et un PDG infatigable dont le coeur n'est touché que par les airs classiques qui résonnent dans son bureau new-yorkais : si différents soient-ils, ces quatre personnages ont en commun, un objet, le violon. Giuseppe lui a consacré sa vie, penché sur son établi jour après jour pour le compte d'un célèbre atelier italien ; un drame va le pousser à sortir de sa solitude et à transmettre son art à un jeune apprenti pour tenter de réaliser l'instrument parfait. Lazlo joue sans cesse de celui qu'il a reçu en seul héritage ; son incroyable talent lui permet d'en vivre et d'espérer un jour gagner cette Amérique dont on lui parle tant, et vers laquelle on le suivra. Lucie se voit obligée de reprendre sa vie en main pour vendre l'instrument que sa grand-mère musicienne lui a confié afin de lui permettre d'acheter le matériel nécessaire à la préparation de sa première exposition. Un projet qui la mènera de Londres à Vichy, mais surtout loin de ses peurs. Et Charles se met à enquêter sur les traces de violons mystérieusement signés pour conquérir une musicienne qui a su, par son art, ré-enchanter son existence jusqu'ici réduite à des chiffres et des contrats. Il redécouvrira dans cette aventure les plaisirs simples de joies qui ne s'achètent pas. De 1630 à nos jours en passant par l'entre-deux guerres, de la Lombardie aux gratte-ciels de New-York en passant par Paris et la Camargue, Marie Charvet lie ces quatre destins pour révéler l'âme d'un violon unique qui changera à jamais la destinée de nos quatre personnages. En lutherie, l' "âme du violon" désigne l'ultime pièce que dépose l'artisan au coeur de l'instrument et qui détermine sa sonorité et sa vibration. Dans ce roman choral, musical et léger, conçu comme une fugue à quatre voix et dont les chapitres déroulent en alternance les vies de chaque personnage, elle permet à l'auteur de faire résonner ensemble trois époques, plusieurs cultures et d'accorder ces destins bouleversés par un même instrument.

04/2019

Sports

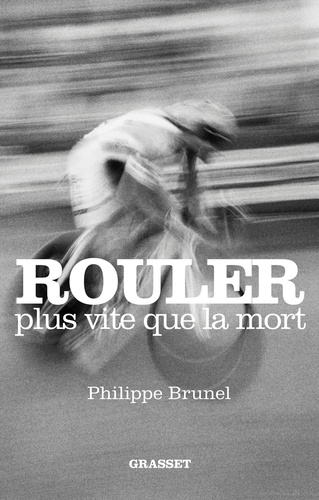

Rouler plus vite que la mort

Une nuit du mois de décembre 2010, Le journaliste Philippe Brunel est réveillé à son domicile par le téléphone. Au bout du fil, un mystérieux correspondant a "des informations à vendre". Il les détient d'un physicien hongrois, Itsvan Varjas, génial inventeur d'un vélo à moteur, miniaturisé mais puissant, dissimulé dans le pédalier. Un homme secret dont personne ne connaît le visage. "Je suis sûr que cela vous intéressera, ça concerne un très, très grand coureur, vous verrez, ça fera scandale" lui assure l'homme, un certain Laslo. Philippe Brunel n'ignore pas qui est Varjas. Il a fait sa connaissance quelques mois plus tôt, à Bâle, en Suisse, dans un hôtel proche de l'aéroport. Poursuivi par le fisc de son pays, le physicien y vivait en transit dans une semi clandestinité, loin de sa famille. L'inventeur venait de révéler à la télévision italienne, pour en conserver la paternité, l'existence du vélo à moteur, ultime parade au dopage biologique - d'où son usage dans les pelotons. Devant le journaliste, Varjas prétend l'avoir conçu pour permettre à des gens âgés ou amoindris par un handicap de poursuivre une activité physique. Mais disait-il la vérité ? N'avait-on pas détourné son invention dans un but moins noble, inavouable ? Et dans ce cas, qui se l'était approprié ? Brunel renoue une relation avec Varjas dans le secret de son atelier de Budapest. C'est là qu'il avait conçu son premier prototype, en 1998, il y a dix-huit ans, quelques mois avant que Lance Armstrong, rescapé d'un cancer, ne remporte son premier Tour de France, à la surprise générale. Simple coïncidence ? Varjas avait-il vendu son prototype au champion texan, auteur d'exploits surnaturels en montagne et protégé en permanence, comme son vélo, par des gardes du corps ? Au fil des mois, des confidences, le physicien dévoile au journaliste un arrière-monde féroce et fascinant où gravitent des personnages un peu louches, des intermédiaires à l'abri des secrets bancaires, des icônes du cyclisme mondial hantées par l'argent, la réussite, fût-elle factice, tous aimantés par cette génération de moteurs connue de quelques analystes aguerris mais invisibles aux caméras de l'Union Cycliste Internationale. Avec l'aide de Varjas, Brunel replonge dans les annales et s'en va à la rencontre de quelques témoins, parmi lesquels un Greg Lemond, idéaliste, déboussolé, fabriquant de cycles, que des parisiens apercevront à vélo, roulant à plus de 60 km-heure, un matin, au milieu du trafic sur l'esplanade des Invalides. Brunel poursuit ici son obsession : réinstaller de la clarté là ou tout n'est que silence, imposture, volonté d'enlisement pour saisir s'il se peut, ce qui pousse certains êtres à vivre dans le mensonge.

01/2018