L'Amérique, 1965-1990. Chroniques

Extraits

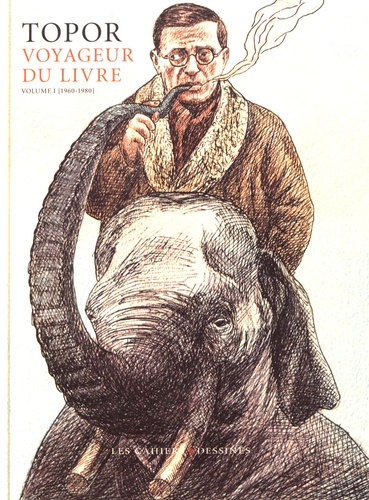

Dessin

Topor, voyageur du livre. Volume 1 (1960-1980)

07/2017

Biographies

Ultima Necat. Journal intime Tome 5, 1994-1995

03/2024

Critique littéraire

Le fond de l'air. Chroniques de la NRF 1988-1995

11/2020

Littérature française

Circus 1. Romans, récits, articles (1980-1998)

09/2011

Sciences historiques

Réfugiés et apatrides. Administrer l'asile en France (1920-1960)

06/2017

Monographies

Luz Severino

04/2023

Cinéma

Eclipses N° 66 : Agnès Varda. Le bonheur cinéma

06/2020

Littérature française

Tchad Liban Cambodge. Chroniques des années de paix 1950-1970

04/2013

Littérature française

Bref regard sur des années oubliées. 1960-1962

12/2019

Littérature française

Niger en transition 1960-1964. Souvenirs et rencontres

02/2007

Récits de voyage

Deux années dans le Sud algérien (1960-1962)

09/2014

Critique littéraire

Le Passé défini. Tome 7, Journal 1960-1961

11/2012

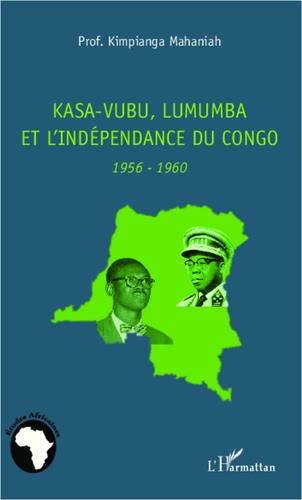

Histoire internationale

Kasa-Vubu, Lumumba et l'indépendance du Congo. 1956-1960

04/2013

Littérature française

Antonia. Journal 1965-1966

01/2019

Poésie

Oeuvre poétique (1925-1965)

05/2015

Poésie

Oeuvres I (1965-1975)

03/2024

Histoire de France

C'etait la PJ. 1960-1990, Le temps béni des flics

09/2019

Littérature francophone

Automne 1995

02/2024

Poésie

Poésie complète

11/2011

Contes et nouvelles

Nouvelles de Douala 1990-1994

06/2021

Poésie

Sérénité moyenne. Poèmes 1990-1996

05/2000

Prière et spiritualité

Méditations 05/1980 - 11/1990

05/2022

Sciences politiques

Le genre humain N° 58 : François Mitterrand et l'Amérique latine (1971-1995)

11/2017

Critique littéraire

Lettres d'Amérique. 1940-1942

05/2019

Musique, danse

Musique visible. Essais sur la musique

11/2019

Sports

L'Amateur de tennis. Critiques 1980-1990

05/2017

Comics Super-héros

The New Warriors L'intégrale : 1990-1991

07/2023

Sciences politiques

Mon combat contre l'islamisme et ses idiots utiles. Chroniques (1995-2021)

01/2022

Histoire de France

Mémoires d'un chrétien libéral d'Algérie (1930-1960)

06/2012

Histoire de France

LA DECENNIE MITTERRAND. Tome 4, Les déchirements (1991-1995)

03/1999