L'école libre des sciences politiques (1871-1945)

Extraits

Sciences historiques

La Leibstandarte. Ardennes 1944-1945

01/2018

questions militaires

SAS, les indomptables, 1941-1945

06/2023

Art du XXe siècle

Plein soleil. Collioure 1945-1985

06/2024

Histoire internationale

DES RESCAPES POUR UN ETAT. La politique sioniste d'immigration clandestine en Palestine 1945-1948

02/2000

Documentaires jeunesse

Le grand livre animé des sciences

11/2020

Sciences historiques

Cinq enfants dans la tourmente. Récits de guerre 1870-1915-1944

10/2015

Religion

Lettres des premiers temps. 1943-1949

06/2010

Histoire de France

Journal des années noires. 1940-1944

07/2014

Beaux arts

La banlieue, un projet social. Ambitions d'une politique urbaine, 1945-1975

10/2018

Droit

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE. Tome 5, Les philosophies politiques contemporaines (depuis 1945)

10/1999

Sciences politiques

Chroniques politiques des années trente (1931-1940)

04/2017

Sciences politiques

L’Europe et l’esprit. Ecrits politiques 1896-1945

12/2020

Histoire internationale

Histoire des partis politiques au Mali. Du pluralisme politique au parti unique, 1946-1968

06/2016

Critique littéraire

Correspondance 1946-1954

02/2013

Sciences historiques

Billom 1941-1943

12/2013

Littérature étrangère

Journal 1940-1955

10/2000

Ouvrages généraux

Toulouse 1940-1944

02/2022

Histoire internationale

Journal, 1905-1915

01/2021

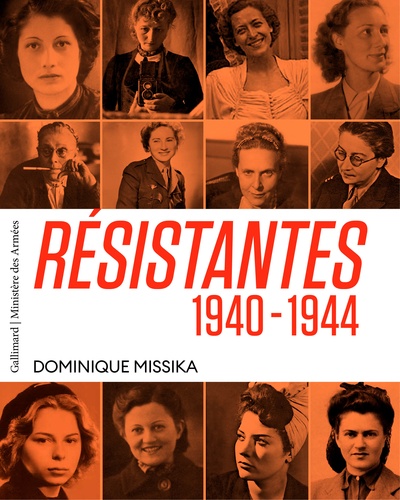

Résistance

Résistantes. 1940-1944

09/2021

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Littérature grecque

Journées 1925-1944

11/2021

Histoire de France

Journal. (1941-1942)

03/2010

Philosophie

Correspondance 1949-1975

10/2009

Critique littéraire

Correspondance. 1905-1944

05/2009

Critique littéraire

Correspondance 1915-1975

10/2009

Critique littéraire

Correspondance . 1942-1975

10/2004

Histoire internationale

Journal 1943-1944

02/2017

Philosophie

Correspondance. 1949-1975

01/2010

Littérature étrangère

Journal 1946-1949

12/1964

Théâtre

Conversations (1975-1995)

02/2019