Histoire de la musique au Moyen Age. Tome 2, XIIIe-XIVe siècle

Extraits

Histoire internationale

La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles

Italie

La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles

11/2022

Biographies

Costumes des femmes françaises, du XIIe au XVIIIe siècle. Nouvelle édition

03/2023

Régionalisme

Histoire de Grenoble. Tome 2, Des guerres de religion au XIXe siècle

12/2014

Critique littéraire

Histoire de la littérature française au XVIIe siècle. Tome 3

02/1997

Historique

La véritable Histoire du Moyen Âge

03/2022

Droit

Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle

12/2021

Littérature française

Histoire de la littérature française au moyen âge, comparée aux littératures étrangères

02/2020

Histoire internationale

Testament de Jourdan Riquieri au XIIe siècle

10/2020

Littérature française

La musique chantée, de la Grèce antique au XVIe siècle. Extras

06/2022

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Crimes et gens de guerre au Moyen Age. Angleterre, France et principautés bourguignonnes au XVe siècle

10/2023

Couple, famille

Histoire des tortures au XIXe siècle

01/2019

Histoire littéraire

Image, autorité, auctorialité du Moyen Age au XXe siècle

11/2021

Beaux arts

Histoire artistique des ordres mendiants. Essai sur l'art religieux du XIIe au XVIIe siècle

09/2017

Religion

Les réveils missionnaires en France du Moyen-Age à nos jours (XIIe-XXe siècles)

01/1984

Sciences historiques

Le discret langage du pouvoir. Les mentions de chancellerie du Moyen Age au XVIIe siècle

09/2019

Haute-savoie

E Capoë : Rumilly aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

02/2022

Histoire internationale

Les Médicis. XIVe-XVIIIe siècle

01/2021

Histoire de l'art

Les corporations ouvrières de Paris du XIIe au XVIIIe siècle. Barbiers-chirurgiens

07/2021

Histoire internationale

Al-Andalus. Une histoire politique VIIIe-XIe siècle

08/2020

Histoire de France

Brève histoire de l'Ancien Régime. Du XVe au XVIIIe siècle

05/2017

Sciences historiques

Les métamorphoses du gras. Histoire de l'obésité du Moyen Age au XXe siècle

03/2010

Philosophie

La philosophie au Moyen Age. Des origines patristiques à la fin du XIVe siècle, 2e édition revue et augmentée

01/1999

Proche et Moyen-Orient

Heike monogatari, récits de l'histoire du Japon au XIIe siècle

02/2021

Critique Poésie

Histoire de la poésie chinoise. Des origines au XIIIe siècle

10/2021

Supports pédagogiques

10 posters L'art et son temps

05/2013

Religion

Le rituel du mariage en France du XIIe au XVIe siècle

04/1974

Droit

L'adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle

07/1998

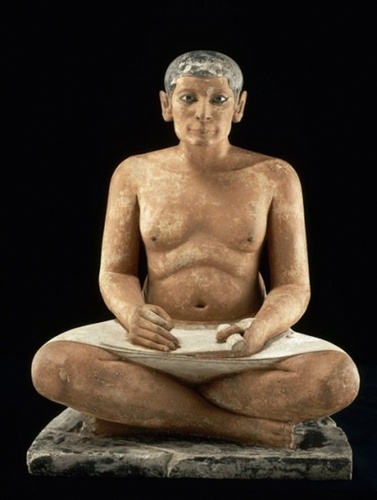

Histoire ancienne

Histoire musicale du moyen age

07/1985

Ouvrages généraux et thématiqu

Nouvelle Histoire du Moyen Age

10/2021