Histoire de la littérature française des XXe et XXIe siècles. 2e édition

Extraits

Enseignement primaire

Lectures en histoire. Révolution et XIXe siècle - XXe siècle Cycle 3. Manuel de l'élève, Edition 2014

06/2014

Critique littéraire

Langages (de) frontaliers. La traduction esthétique de situations-limites dans la littérature occidentale (XIXe-XXe siècles)

01/2013

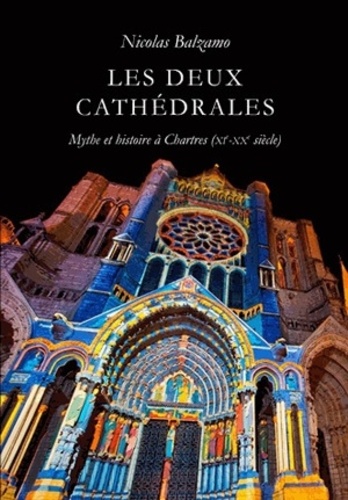

Religion

Les deux cathédrales. Mythe et histoire à Chartres (XIe-XXe siècle)

11/2012

Généralités

Faire l'histoire des violences en guerre. Annette Becker, un engagement XXe-XXIe siècles

12/2021

Théâtre

Au théâtre ! La sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècles

12/2014

Critique littéraire

La littérature espagnole au XXe siècle

06/1998

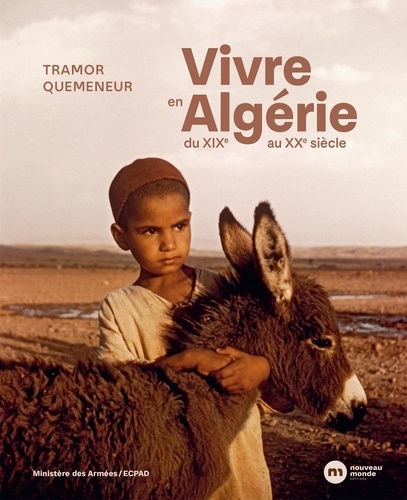

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Critique littéraire

Le guide pratique de littérature française. Des origines au XXIe siècle

02/2019

Critique littéraire

La Pensée sur l'art dans le roman des XXe et XXIe siècles

07/2019

Critique littéraire

La Pensée sur l'art dans le roman des XXe et XXIe siècles

07/2019

Religion

Histoire de la messe. Le théâtre divin (XVIe-XXe siècles)

09/2016

Histoire des religions

Le sacrement oublie. Histoire de la confirmation xvie-xxe siecles

10/2022

Théâtre

Rendre accessible le théâtre étranger (XIXe-XXIe siècles)

05/2017

Histoire littéraire

Revue d'histoire littéraire de la France Hors-série 2021 : Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXIe siècle). Edition 2020-2021

10/2021

Histoire des sciences

Au bureau de la revue. Une histoire de la publication scientifique (XIXe-XXe siècle)

04/2021

Généralités médicales

La pellagre : histoire du Mal de la Misère en Italie. XIXe siècle - début XXe

12/2013

Religion

Anthropologie et missiologie XIXe-XXe siècles. Entre connivence et rivalité

08/2004

Histoire internationale

Histoire du monde de 1900 à nos jours. Du XXe au XXIe siècle

08/2018

Sciences historiques

L'ennui, Histoire d'un état d'âme. XIXe-XXe siècles

12/2012

Beaux arts

Le peintre graveur illustré, XIXe et XXe siècles. Tome 29

01/2021

Beaux arts

Le peintre graveur illustré, XIXe et XXe siècles. Tome 20

01/2021

Beaux arts

Le peintre graveur illustré, XIXe et XXe siècles. Tome 27

01/2021

Beaux arts

Le peintre graveur illustré, XIXe et XXe siècles. Tome 26

01/2021

Généralités

Précis d’histoire des XXe et XXIe siècles. D'une mondialisation à l'autre, 3e édition revue et augmentée

07/2021

Sculpture

Histoire de la sculpture en Corse aux XIXe et XXe siècles. Suivie d'un dictionnaire des sculpteurs

09/2023

Sciences historiques

Entre technique et gestion. Une histoire des "ingénieurs civils des mines" (XIXe-XXe siècles), Textes en français et anglais

11/2016

Sciences politiques

Réforme de l'Etat et réformismes au Maghreb (XIXe-XXe siècles)

01/2010

Sciences historiques

Armes en guerre XIXe-XXIe siècles. Mythes, symboles, réalités

01/2012

Sciences historiques

Les courants historiques en France. XIXe-XXe siècle, Edition revue et augmentée

09/2007

Sciences historiques

Femmes de pouvoir. Une histoire de l'égalité professionnelle en Europe (XIXe-XXIe siècles)

03/2010