bibliothécaire migrant

Extraits

Littérature française

Noyé vif

01/2018

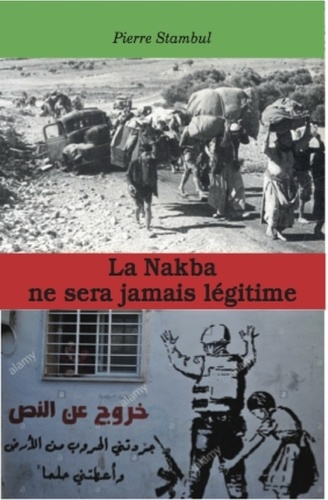

Histoire internationale

La Nakba ne sera jamais légitime

07/2018

Littérature française

Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va

02/2016

Histoire de France

De lesclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle

04/2015

Histoire du cinéma

45 secondes qui ont change le cinema italien

01/2023

Sciences politiques

Savoir/Agir N° 55, mars 2021 : Ordre policier, ordre politique : quelle démocratie espérer ?

04/2021

Sciences politiques

Une vie de flic

10/2020

Droit

Droit des étrangers . 3e édition

10/2014

Philosophie du droit

La cause des droits. Ecologie, progrès social et droits humains

01/2022

Sociologie

Le nomade et la ville à Djibouti. Stratégies d'insertion urbaine et production de territoire

04/2012

BD tout public

La passion des Anabaptistes Tome 2 : Thomas Müntzer

10/2014

Sociologie

Dynamiques territoriales, migratoires et (inter)culturelles contemporaines

10/2019

Histoire de France

Hexagone. Sur les routes de l'Histoire de France

09/2013

Histoire internationale

L'Afrique, enjeu de l'histoire. Afrocentrisme, Eurocentrisme, Sémitocentrisme

05/2010

Poésie

La source de lumière

09/2021

Essais

Migration africaine (psychothérapie, transe médiumnique et réflexions)

07/2021

Sociologie urbaine

Sans-abris au coeur de la ville. Rendre visible, comprendre, alerter pour réagir

11/2023

Histoire internationale

Tarana ou l'Amérique précolombienne un continent africain

03/2010

Littérature française

Naufrage

« On aurait voulu que je dise, je le sais bien, on aurait voulu que je dise : Tu ne mourras pas, je te sauverai. Et ce n'était pas parce que je l'aurais sauvé en effet, pas parce que j'aurais fait mon métier et que j'aurais fait ce qu'il fallait : envoyer les secours. Pas parce que j'aurais fait ce qu'on doit faire. On aurait voulu que je le dise, au moins le dire, seulement le dire. Mais moi j'ai dit : Tu ne seras pas sauvé. »

En novembre 2021, une tragédie maritime secoue la Manche : un bateau de migrants sombre, entraînant la mort de 27 personnes. Malgré des appels de détresse, aucun secours n'est envoyé par le centre de surveillance. Vincent Delecroix s'empare de cet événement réel pour tisser une fiction qui explore les thèmes du mal et de la responsabilité collective. Le roman se concentre sur une opératrice du centre de surveillance, mettant en lumière sa propre détresse lors de cette nuit fatidique.

Ce livre ne se contente pas de raconter un événement tragique, il sert également de réflexion sur les dilemmes moraux auxquels sont confrontés ceux qui sont en position de pouvoir, mais qui échouent à agir. L'opératrice du centre, personnage central de cette histoire, devient le symbole de toute une société qui, elle aussi, a peut-être fait naufrage cette nuit-là en ne venant pas en aide à ceux qui en avaient désespérément besoin.

Vincent Delecroix utilise la littérature comme un outil pour humaniser les statistiques et les gros titres, donnant un visage et une profondeur à des figures souvent réduites à de simples numéros dans les rapports d'incident. Le roman pose des questions dérangeantes sur la valeur de la vie humaine et sur la manière dont les systèmes en place peuvent échouer à protéger les plus vulnérables.

En somme, cette œuvre de fiction sert de miroir à une réalité troublante, tout en offrant une plateforme pour discuter des questions morales et éthiques qui entourent les crises humanitaires. Elle nous pousse à réfléchir sur notre propre rôle dans les tragédies collectives et sur les choix que nous faisons, consciemment ou non, qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices.

08/2023

Littérature étrangère

La rivière des femmes. Nouvelles hui

03/2012

Sciences historiques

Itinéraires d'internés du camp de Gurs (1939-1945)

04/2016

Littérature étrangère

Séjour au Nevada

05/2016

Travail social

Le travail de la relation. La recherche en travail social & santé dans les sciences de l'éducation

02/2024

Littérature française

Choisir le Fleuve. Du Mékong à la Seine

06/2023

Littérature étrangère

Pristina

01/2016

Sociologie

Carte blanche. L'Etat contre les étrangers

03/2019

Décoration

Nuit sur l'Allemagne. 107 linogravures des années 1937-1938

01/2018

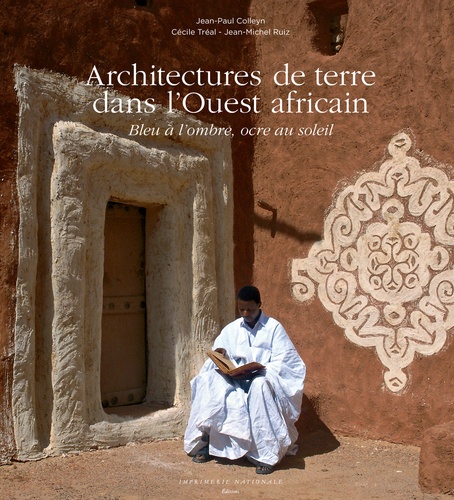

Photographie

Architectures de terre dans l'Ouest africain. Bleu à l'ombre, ocre au soleil

04/2016

Ethique

Revue d'éthique et de théologie morale Hors-série, Août 2022

09/2022

Historique

Transparents

03/2023