Elvan Zabunyan

Extraits

Poésie

Du Zénith au Nadir

08/2020

Sciences politiques

Tunisie, l'apprentissage de la démocratie. Edition 2021

01/2021

Religion

Les 15 cantiques des montées. Des psaumes pour nos chemins d'église

12/2020

Musique, danse

La vie musicale en France au temps de la Révolution

05/1989

Romans historiques

La recluse

09/1984

Romans historiques

Les enfants de la patrie Tome 1 : Les pantalons rouges

02/2002

Littérature française

Ma mère est morte

12/2022

Sociologie

Penser l'histoire des médias

06/2019

Critique littéraire

HISTOIRE DE LA LITTERATURE ESPAGNOLE. Tome 1, Moyen-Age, XVIème-XVIIème siècles

11/1993

Ouvrages généraux

Micromégas. un conte philosophique de Voltaire

11/2022

Thérapies diverses

Apo N° 1

06/2022

Religion

Théologie mariale

11/2014

Actualité politique France

Le Ministère du Futur. Lettre ouverte de lanceurs d'alerte au Président de la République

10/2021

Littérature francophone

En pays assoiffé

06/2021

Vie des saints

En route avec Jeanne d'Arc. De Domrémy à Compiègne

11/2021

Histoire de France

Sept ans avec les Harkis. Un idéal fraternel fracassé

09/2017

Poésie

Odes dérisoires et autres poèmes

02/2016

Beaux arts

Notre-Dame de Paris. De la Colombe du Saint-Esprit à la Langue des Oiseaux

11/2011

Cinéma

Ecrans français de l'entre-deux-guerres. Les années sonores et parlantes

05/2017

Sociologie

Famille entre contradiction et espérance. Situation contemporaine de la famille en Europe

06/2016

Histoire urbaine

La ville piétonne. Une autre histoire urbaine du xxe siècle ?

09/2022

Education de l'enfant

L'école du dehors. L'éducation par et dans la nature

08/2022

Poésie

De loin suivi de Nebo. Edition bilingue français-hébraïque

05/2013

Design

Nous rêvons de silence

04/2021

Poésie

Le Départ. Edition bilingue français-allemand

04/2014

Esotérisme

Feng Shui dans votre maison

01/2003

Littérature française

Terre Ciel Enfer. La Famille Müller 1

03/2023

Ouvrages généraux

Rockisme contre wokisme

04/2024

Droit

La copropriété. Edition 2021-2022

01/2021

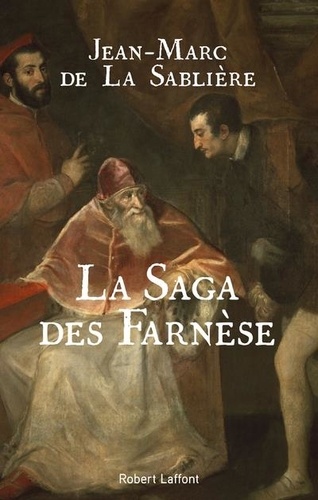

Histoire internationale

La Saga des Farnèse