Danielle Steel, Steel

Extraits

Professions médico-sociales

Éveil du tout petit et bien-traitrance. 0

01/2023

Droit rural

Valoriser les usages. Tome 3, La valorisation des usages pastoraux pyrénéens

01/2023

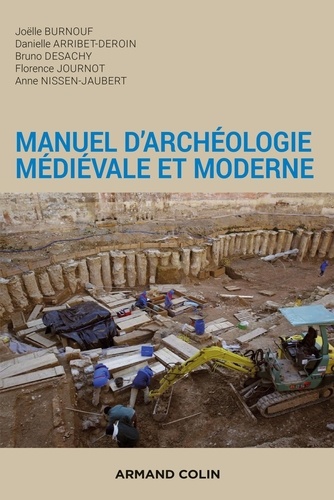

Histoire ancienne

Manuel d'archéologie médiévale et moderne. 2e édition

03/2020

Tourisme étranger

Terres du Gabon. Edition bilingue français-anglais

06/2017

Sciences historiques

Nîmes au fil de l'histoire

11/2019

Essais

Photographie contemporaine & anthropocène

11/2022

Histoire de la BD

La représentation de l'étranger(gère) dans la bande dessinée

12/2023

Témoins

Paysan de la rive droite. 1933-2023. La mordante chronique d'un théologien libre

07/2023

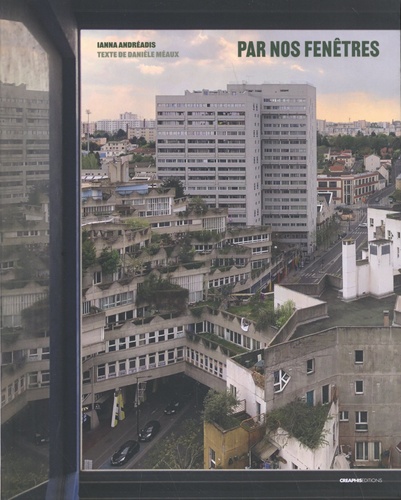

Thèmes photo

Par nos fenêtres. Vues d'Ivry-sur-Seine

12/2021

Psychologie, psychanalyse

VST N° 148, 4e trimestre 2020 : Travailler avec des familles

01/2021

Sociologie

L'actualité de la religion. Introduction critique aux sciences sociales des religions

05/2019

Autres éditeurs (A à E)

Tourmaline

10/2021

Histoire du judaïsme

Présence juive en Bas Languedoc médiéval. Dictionnaire de géographie historique

01/2022

Pédagogie

Student Involvement & Academic Outcomes

02/2015

Sociologie

Filmer les grands ensembles. Villes rêvées, villes introuvables, une histoire des représentations audiovisuelles des grands ensembles (milieu des années 1930 - début des années 1980)

10/2014

Revues

Schnock N° 45, hiver 2022

12/2022

Droit public

Panorama de droit pharmaceutique 2022. 2022

02/2023

Revues

Schnock N° 49, hiver 2023 : Bourvil. "Vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas"

12/2023

Histoire internationale

1917. L'année qui a changé le monde

11/2016

Archéologie

Archéologie médiévale N° 51/2022

03/2022

Critique littéraire

Études germaniques - N°1/2015. Friedrich Heinrich Jacobi

09/2015

Tourisme étranger

Rêve de Madagascar

02/2010

Histoire de France

Les année 39-45 vécues et racontées par le "malgré nous" François Schaller

03/2016

Sociologie

Communications N° 90 : Les bruits de la ville

05/2012

Ecrits sur l'art

Dialogues

08/2021

Europe

Dictionnaire amoureux de l'Ukraine

05/2022

Littérature comparée

Revue de littérature comparée N° 377, janvier-mars 2021 : La RLC a 100 ans

08/2021

Critique littéraire

Études chinoises XXXI-2 (2012). Art et mémoire en Chine et à Taïwan

02/2013

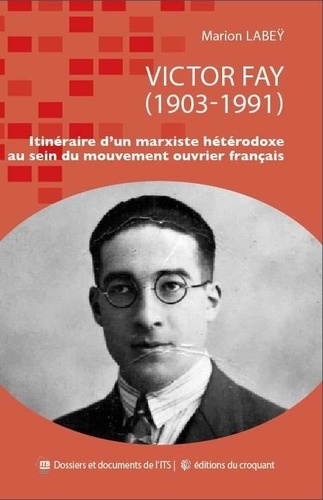

Sciences politiques

Victor Fay (1903-1991). Itinéraire d'un marxiste hétérodoxe au sein du mouvement ouvrier français

10/2023