Mathématiques à travers les siècles. Tome 2, Essor des mathématiques du XVIIe au XIXe siècle

Extraits

Littérature française

Histoire des idées littéraires en France au XIXe siècle et de leurs origines. dans les siècles antérieurs. Tome 2

10/2020

Histoire internationale

Le peuplement ancien en Basse-Guinée. XIIe-XIXe siècles

06/2015

Histoire de France

La société des princes. XVIe-XVIIIe siècle

10/1999

Religion

L'éducation des jésuites (XVIe-XVIIIe siècles)

09/1991

Genres et mouvements

Le rire des épistoliers. XVIe-XVIIIe siècle

04/2021

Généralités

Les premiers commis des affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècle

03/2023

Beaux arts

Catalogue d'une collection d'étoffes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

01/2021

Beaux arts

Catalogue d'objets d'art des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, meubles

12/2020

Beaux arts

Catalogue de tableaux anciens des écoles primitives des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, par

01/2021

Pléiades

Libertins du XVIIe siècle. Tome 2

11/2004

Musique, danse

Les troubadours. Les chansons et leur musique (XIIe-XIIIe siècles)

10/2019

Ouvrages généraux et thématiqu

Distances. XVIe-XVIIIe siècles

02/2024

Récits de voyage

Italies. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe et XIXe siècles

11/2007

Histoire internationale

François-Gilles Macé, un professeur de mathématiques à l'Université de Caen. au commencement du XVIIe siècle

02/2020

Histoire internationale

Les peintres néerlandais du XIXe siècle. Tome 2

11/2020

Linguistique

Lux philologiae. L'essor de la philologie au XVIIIe siècle

06/2021

Sciences historiques

Saint-Malo et ses activités maritimes à travers le monde. XVIe-XIXe siècle

06/2020

Beaux arts

Catalogue d'estampes des XVIe, XVIIe et XIXe siècles, oeuvres de Aldegravier, Bracquemond, Durer

11/2020

Sciences historiques

Histoire des émotions. Tome 2, Des Lumières à la fin du XIXe siècle

10/2016

Moyen Age classique (XIe au XI

Les vicomtes de Châtellerault. Une puissance discrète (XIIe-XIIIe siècles)

12/2023

Italie

Notables et notabilité dans le contado florentin des XIIe-XIIIe siècles

02/2023

Généralités

La violence au village. XVIe -XIXe siècle

10/2022

Sciences historiques

La cavalerie XVIIe - XXe siècle

09/2020

Beaux arts

Graffitis. Inscrire son nom à Rome (XVIe-XIXe siècle)

10/2014

Sciences historiques

Explorer les archives judiciaires XIXe-XXe siècles

09/2012

Philosophie

Machiavélisme et raison d'état. XIIe-XVIIIe siècle...

10/1989

Histoire de la population

Minorités, migrations, mondialisation en méditerranée - xive-xvie siècle. XIVe-XVIe siècle

12/2022

Histoire internationale

Des chartes aux constitutions. Autour de l'idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle)

03/2019

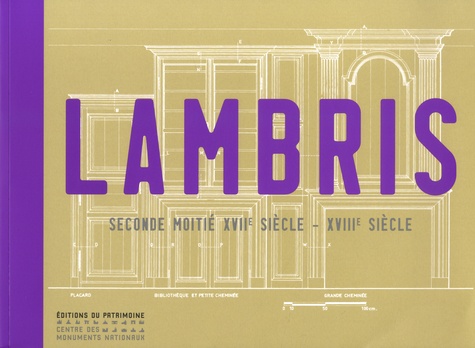

Glossaires techniques

Lambris . Seconde moitié du XVIIe au XVIIIe siècles

09/2022

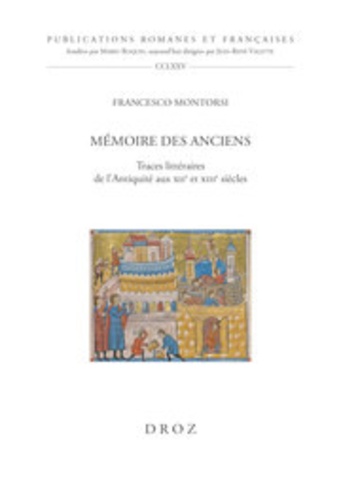

Moyen Age - Critique littérair

Mémoires des Anciens. Traces littéraires de l'Antiquité aux XIIe et XIIIe siècles

07/2022