Littérature urbaine et mémoire postcoloniale

Extraits

Sociologie

Pour la sociologie urbaine

03/2019

Alpinisme, escalade

Grimpe urbaine a marseille

05/2022

Littérature française

Yombé, un ouvrier du Mali postcolonial

10/2018

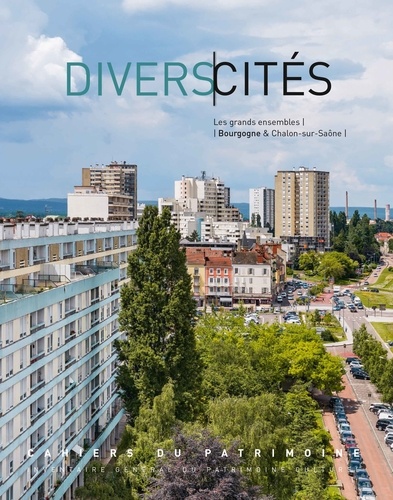

Beaux arts

DiversCités. Les grands ensembles, Bourgogne & Chalon-sur-Saône

09/2019

Economie

Revue d'économie régionale et urbaine N° 4/2017 : Revue d'économie régionale et urbaine Nº4/2017

11/2017

Science-fiction

Epouvante et surnaturel en littérature

06/2014

Critique littéraire

Vérités et mensonges en littérature

10/2006

Littérature étrangère

Traditions orales postcoloniales. Discours d'ouverture de Boubacar Boris Diop

07/2014

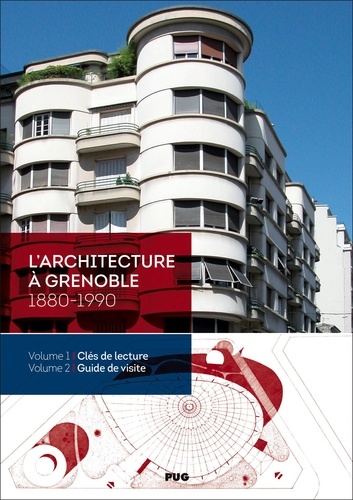

Architecture régionale

L'architecture à Grenoble. 1880-1990. Coffret en 2 volume : volume 1 : Clés de lectures ; volume 2 : Guide de visite

09/2023

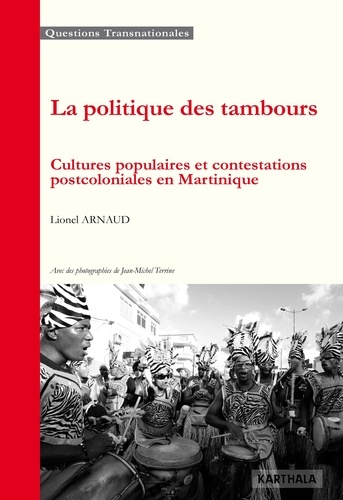

Sciences politiques

La politique des tambours. Cultures populaires et contestations postcoloniales en Martinique

01/2021

Policiers

Légendes urbaines

10/2018

Indépendants

Légendes urbaines

01/2023

Mondes fantastiques

Légendes urbaines

05/2023

Littérature française (poches)

Légendes urbaines

10/2012

Littérature française

Fables urbaines

10/2013

Géographie

Temporalités urbaines

01/1999

Poésie

Scénarios urbains

03/2024

Urbanisme

Ville numérique. La qualité urbaine en question

11/2021

Beaux arts

Opération Saint-Charles. Gouvernances universitaire et urbaine en action

05/2019

Sciences politiques

Les interventions militaires en zone urbaine. Enjeux et défis

05/2019

Revues

Littérature Nº204 4/2021 Littérature et surveillance : transversalités sémiotiques. Littérature et surveillance : transversalités sémiotiques

12/2021

Sciences de la terre et de la

12 repères clés pour (se) former à l'agriculture urbaine

01/2021

Beaux arts

La ville européenne au XXIe siècle. En finir avec la ville empirique, la Charte d'Athènes et la fracture sociale

09/2019

Histoire de France

Mémoire vive d'Algérie. Littératures de la guerre d'indépendance

09/2012

12 ans et +

Mémoire et compulsion

09/2019

Philosophie

Matière et mémoire

01/2012

Psychologie, psychanalyse

Mémoire et conscience

12/1993

Littérature française

MEMOIRE ET PERSONNE

01/1999

Sciences historiques

Histoire et mémoire

01/1988

Philosophie du droit

Droit et mémoire

04/2021