Le siège de Maubeuge (25 août - 8 septembre 1914)

Extraits

Première guerre mondiale

En temps de guerre (1914-1918)

10/2023

Lecture 9-12 ans

Deux brèves de guerre 1914-1918

11/2013

Romans historiques

Guerres & révolutions 1914-1924. 8 volumes

10/2013

Première guerre mondiale

"Je t'écris dans le fond d'un trou". Lettres de guerre de Maurice Gastellier (1913-1919)

06/2023

Histoire de France

La délivrance de Paris. 19-26 août 1944

04/2014

Histoire de France

Souvenirs croisés de la première guerre mondiale. Correspondance des frères Toulouse (1914-1916) et Souvenirs de René Tognard (1914-1918)

04/2008

Sciences historiques

25 août 1944, Maillé... Du crime à la mémoire

02/2018

Histoire de France

La guerre de 1870-71. Tome 2, Le siège de Paris, 4 septembre 1870 - 29 janvier 1871

01/2021

Première guerre mondiale

« Je te promets, je serai femme de soldat... ». Correspondance de guerre (août 1914 - mai 1917)

02/2022

Histoire de France

Réputations des chefs de guerre (1914-1918)

09/2014

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre. 1914-1918

12/2013

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918

10/2008

Généralités

Souvenirs de la Grande Guerre, 1914-1918

02/2021

Histoire de France

A Montluc. Prisonnier de la Gestapo, Souvenirs de Raymond Leculier 25 Novembre 1943 - 25 août 1944

01/2007

Correspondance

Lettres à Delphine

11/2023

Histoire de France

Le jour le plus meurtrier de l'histoire de France. 22 août 1914

10/2013

Religion

Jean chrysostome et augustin actes du colloque de chantilly (22-24 septembre 1974)

04/1997

Histoire de France

1914 - 1917 Autres regards

06/2014

Critique

Ecrits guerriers. 1914-1915

03/2021

Première guerre mondiale

Secrets diplomatiques 1914-1918

11/2023

Histoire de France

La guerre des enfants. 1914-1918, 2e édition

09/2004

Histoire de France

Les batailles des monts de Champagne 1914-1918

12/2018

BD tout public

Les sentinelles Tome 2 : Septembre 1914 La Marne

05/2009

Histoire de France

Saisons de guerre. Notes d'un combattant de la Grande Guerre (août 1914 - décembre 1918)

10/2012

Histoire internationale

Le Ghetto de Wilno. 1941-1944

04/2014

Histoire internationale

Le ghetto de Wilno. 1941-1944

04/2013

Romans historiques (poches)

Paris brûle-t-il ? Histoire de la libération de Paris (25 août 1944)

06/2001

Histoire de France

Le débarquement en Provence. 15 août 1944

03/2012

Littérature française

Les heures longues. 1914-1917

06/1984

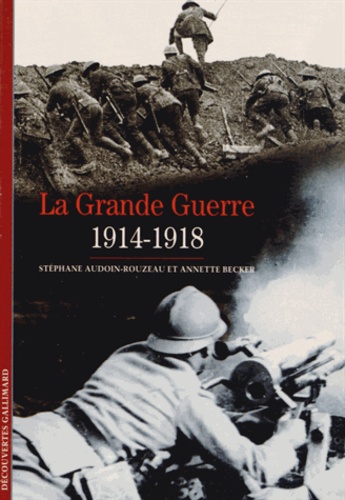

Encyclopédies de poche

La Grande Guerre. 1914-1918

11/2013