La guerre, aussi bien demain que dans cinq ans ! Journal d'une gymnasienne vaudoise à l'été 1936 en Allemagne et souvenirs de famille 1919-1939

Extraits

Romans historiques

L'été de 1939. Avant l'orage

02/2009

Littérature française

Journal de guerre. Septembre 1939 - janvier 1941

10/1999

Critique littéraire

JOURNAL. Tome 2, 1930-1969

07/1998

Critique littéraire

Ecrire en exil. Les écrivains étrangers en France 1919-1939

02/2013

Economie (essai)

Revue de l'OFCE N°171. CENTENAIRE DE LA PROMULGATION DU TRAITÉ DE VERSAILLES (1920-2020)

07/2021

Histoire de France

Souvenirs d'une ambassade à Berlin. Septembre 1931 - octobre 1938

01/2016

Histoire de France

Bordeaux et la Gironde dans la guerre économique en 1914-1919

09/2018

Sciences historiques

La vie politique en Alsace, 1919-1936

01/1969

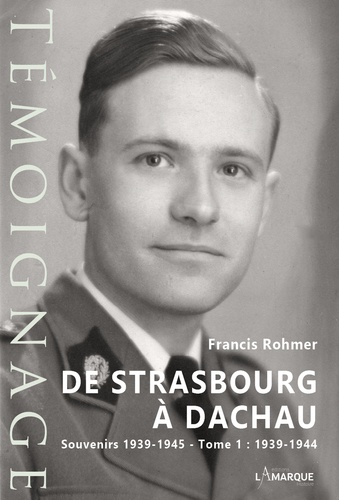

Déportation

De Strasbourg à Dachau. Souvenirs 1939-1945. Tome 1, 1939-1944

02/2022

Documentaires jeunesse

La guerre 1939-1945

01/2021

Biographies

Ernest de Gengenbach. Sa vie - 1939-1969

06/2022

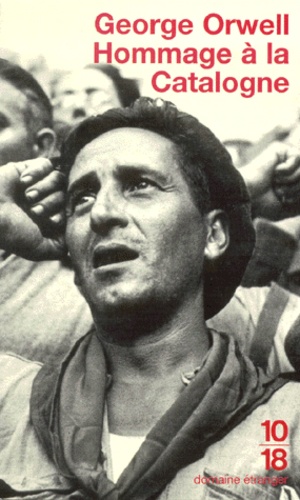

Poches Littérature internation

Hommage à la Catalogne (1936-1937)

01/2000

Histoire de France

L'autre épreuve. Souvenirs hétérodoxes de captivité 1916-1919

04/2001

Entre deux guerres

Metz La Moselle face au Danger Allemand 1919-1939

09/2023

Religion

Pacelli à Berlin. Le Vatican et l'Allemagne, de Weimar à Hitler (1919-1934)

09/2019

Sports

Le C.I.O. à Lausanne 1939-1999

11/2000

Histoire internationale

Le Troisième Reich. Volume 2, 1933-1939

03/2009

Philosophie

Réflexions, VII-XI. Cahiers noirs 1938-1939

11/2018

Beaux arts

L'institution de la conservation du patrimoine culturel dans l'Entre-Deux-Guerres

03/2017

témoignages personnels

Colette en guerre (1939-1945)

10/2022

ouvrages généraux

Stars en guerre. 1939-1945

03/2024

Poésie

Destinée arbitraire

02/2017

Musique, danse

Pablo Casals, l'indomptable

08/2013

Histoire internationale

La citadelle. Colonie d'enfants réfugiés de la guerre civile espagnole (1937-1939)

03/2017

Musique, danse

Danser à Paris dans l'entre-deux-guerres. Lieux, pratiques et imaginaires des danses de société des Amériques (1919-1939)

09/2013

Romans historiques

Amour et rutabaga. Souvenirs des années de guerre (1939-1945)

10/2020

Sciences historiques

Je t'écris de Carcassonne. Tome 3, 1919-1939

10/2015

Littérature française

Une enfance de guerre. 1939-1948

05/2020

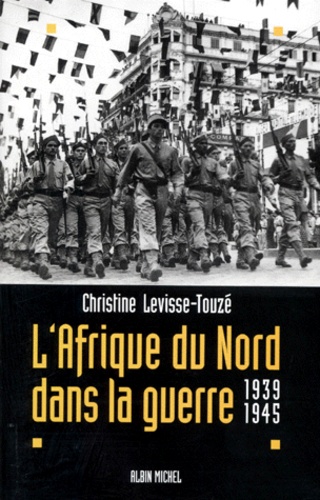

Histoire internationale

L'Afrique du Nord dans la guerre. 1939-1945

05/1998

Littérature française

Ineffables années. Souvenirs d'un gosse de la campagne 1939-1946

08/2016