La chanson de roland. (1920 - 1922)

Extraits

Critique littéraire

Lettres à la NRF 1928-1970

10/2015

Histoire internationale

La frontière épaisse. Aux origines des politiques soviétiques (1920-1940)

10/2014

Véhicules utilitaires

A la découverte des moissonneuses-batteuses 1920-1990. Tome 2

11/2021

Véhicules utilitaires

A la découverte des moissonneuses-batteuses 1920 - 1990. Tome 3

10/2022

Récits de voyage

Journal 1902-1924. "L'amour, je le supplie de m'épargner..."

01/2007

Théâtre - Essais

Un Vieux-Colombier bourguignon. Une expérience de décentralisation théâtrale (1925-1929)

10/2021

Philosophie

La quête de certitude. Une étude de la relation entre connaissance et action

11/2014

Critique littéraire

Correspondance Alexandre Vialatte - Henri Pourrat (1916-1959). Tome 6, Les Temps noirs Volume 1 (août 1939 - décembre 1942)

03/2012

Littérature française

Colette. Volume 2, Romans, récits, souvenirs (1920-1940)

06/2018

Beaux arts

Café Society. Mondains, mécènes et artistes, 1920-1960

09/2010

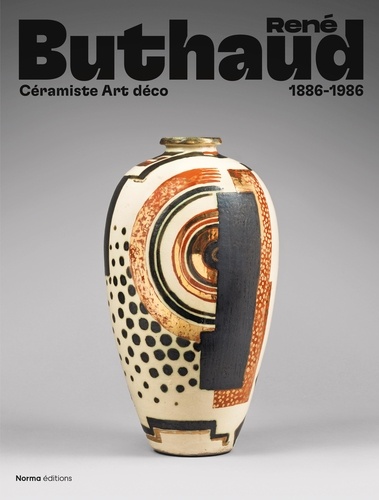

Verre, dinanderie, céramique

René Buthaud

09/2023

Littérature française

La chanson de Roland. Un roman de Joseph Bédier

02/2023

Littérature étrangère

Journal (1918-1920)

10/2011

Critique littéraire

Correspondance 1920-1931

02/2003

Critique littéraire

Correspondance. 1920-1959

12/2017

Critique littéraire

Correspondance. 1920-1959

02/2020

Littérature française

CORRESPONDANCE 1920-1935

01/1971

Critique littéraire

Correspondance 1920-1957

12/2010

Critique littéraire

Correspondance (1908-1920)

10/1963

Histoire internationale

Et la voie fut tracée... Les débuts du mouvement communiste en Chine (Shanghaï, 1920-1927)

03/2019

Histoire de l'amérique latine

Mettre au monde. La naissance, enjeu de pouvoirs (Pérou, 1820-1920)

Dans ce pays andin, des mutations majeures se produisent durant les décennies que couvre cette étude. En 1820, toutes les femmes péruviennes accouchaient de manière dite traditionnelle, c'est-à-dire à domicile et avec l'aide de la famille et parfois de sages-femmes formées de manière empirique. Peu de temps après l'indépendance du pays, en 1826, le gouvernement crée la première maternité hospitalière du pays et du monde ibérique.

Dès lors, l'accouchement puis la grossesse et les suites de couches sont suivis par un personnel médical formé à la maternité et composé de sages-femmes et de médecins. Cent ans plus tard, les corps des femmes et des nouveau-nés sont de plus en plus contrôlés par l'Etat à travers le personnel médical. Cette étude montre qu'il existe, dans cette biopolitique de la maternité, un biais colonial et patriarcal, en fonction de l'origine sociale et raciale des femmes en âge de procréer.

Elle apporte, sous le prisme de problématiques féministes décoloniales, un regard nouveau sur la naissance, l'histoire de la médecine et des femmes péruviennes.

04/2022

Critique littéraire

Cahiers Jean Giono N° 2 : Correspondance Jean Giono - Lucien Jacques (1922-1929)

02/2020

Critique littéraire

L'encadrement des publications érotiques en France (1920-1970)

05/2019

Sciences historiques

Tombouctou : la vie d'un jeune officier de l'artillerie coloniale 1926-1928

04/2014

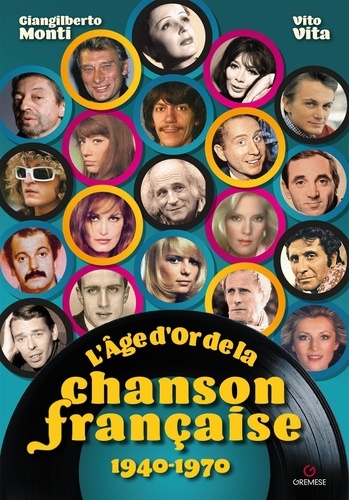

Chanson française

L'age d'or de la chanson francaise 1940-1970

10/2022

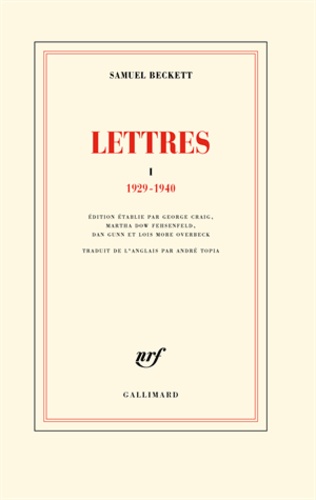

Critique littéraire

Lettres. Tome 1, 1929-1940

05/2014

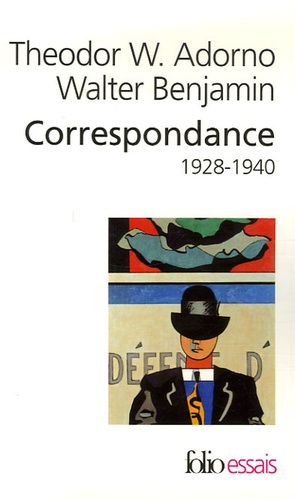

Critique littéraire

Correspondance Adorno/Benjamin. 1928-1940

10/2006

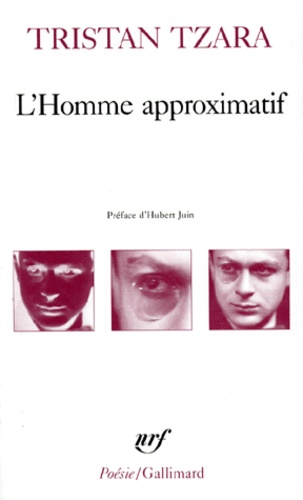

Poésie

L'homme approximatif. 1925-1930

03/2007

Pléiades

JOURNAL. Tome 2, 1926-1950

05/1997

Sciences politiques

Ecrits politiques. Tome 1

09/1974