Diên Biên Phu. 20 novembre 1953- 7 mai 1954

Extraits

Critique littéraire

Correspondance (1945-1959)

06/2019

Critique littéraire

Correspondance. 1944-1959

11/2017

Sciences politiques

Journal. 1952-1964

08/2020

Critique littéraire

Correspondance. 1945-1959

09/2013

Poésie

Poèmes. 1957-1994

06/2009

Poésie

Lettres. 1924-1950

Etre vrai, n'être que soi, fût-ce au prix du dénuement, sans écran culturel, dans la spontanéité, voire la brutalité du moment, telle est la seule discipline à laquelle se soumette rigoureusement cette correspondance, où Pavese ne craint jamais d'écrire au plus près de la langue parlée, et dans son rythme. D'où le surcroît de présence vivante, dans ces pages, du poète mal apprivoisé qu'il fut, ombrageux Piémontais qui ne peut tolérer davantage la pose dans les échanges intellectuels que l'hypocrisie dans les rapports humains.

Ce provincial amoureux de sa ville de Turin, cet homme tranquille, ce travailleur acharné qui déteste l'aventure, a vécu aussi tragiquement, on le sait, le conflit entre l'art et la vie. Ayant conquis la solitude "virile" où il voyait la condition de la poésie, Pavese n'en a pas moins cherché de toutes ses forces à y échapper par l'amour. Cette lutte se lit d'un bout à l'autre de ce recueil de lettres qui, en cela aussi, peuvent être vues comme une affirmation quotidienne de "pavésisme".

12/1971

Critique littéraire

Correspondance. 1934-1950

01/1985

Critique littéraire

Correspondance (1944-1958)

09/2013

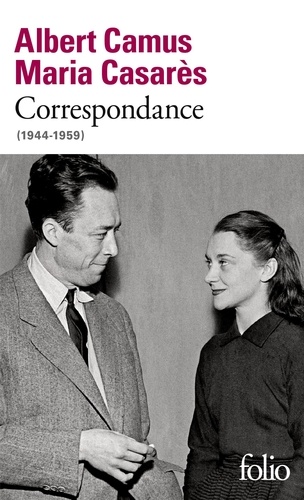

Correspondance

Correspondance (1944-1959)

01/2020

Critique littéraire

Un bien grand amour. Lettres à Musidora 1908-1953

04/2014

Critique littéraire

Lettres croisées (1923-1958)

09/2003

Critique littéraire

Journal 1954-1960. "Avec elle et la bande critique"

05/2020

Histoire du cinéma

Une histoire du cinéma français. Tome 3, 1950-1959

11/2021

Critique littéraire

Journal. Tome 3, 1937-1949 ; Textes autobiographiques (1950-1958)

11/1993

Policier-Espionnage

Berne, nid d'espions. L'affaire Dubois 1955-1957

05/2023

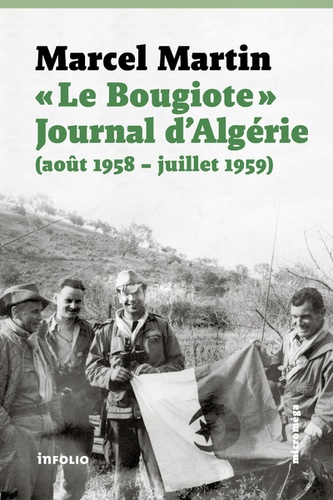

Guerre d'Algérie

"Le Bougiote". Journal d'Algérie (août 1958 - juillet 1959)

08/2023

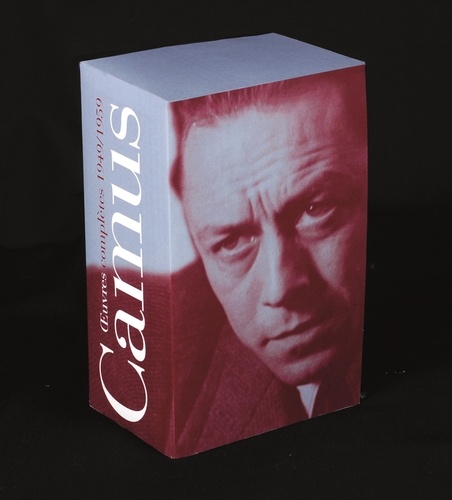

Pléiades

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Tome 3, 1949-1956 ; Tome 4, 1956-1959

11/2008

Poésie

Sonnets

02/2023

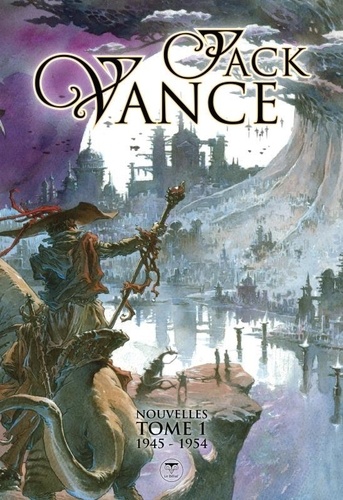

Science-fiction

Nouvelles. Tome 1, 1945-1954

02/2019

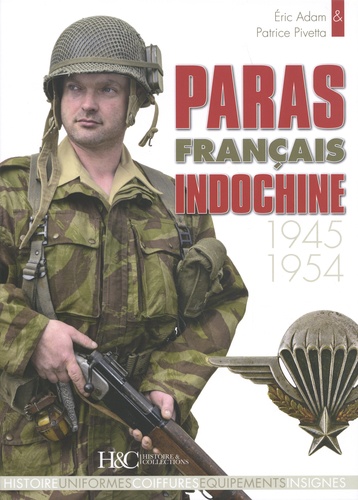

Guerre d'Indochine

Paras français Indochine 1945-1954

06/2021

Religion

Dieu Vivant (1945-1955). Christianisme et eschatologie

10/2015

Correspondance

Correspondance entre andré gide et jean malaquais - 1935-1950. 1935-1950

08/2023

Philosophie

Situations. Tome V : Mars 1954 - Avril 1958, Edition revue et augmentée

12/2018

Religion

Des prêtres-ouvriers insoumis en 1954. Le "Groupe Chauveau" (1957-2011)

12/2015

Littérature française

Le mal du soir. Ecrits autobiographiques 1935-1959

06/1986

Religion

La Marseillaise de Santa Chiara. Souvenirs d'un séminariste d'avant Vatican II

03/2009

Littérature française

Cahiers Albert Camus N° 6 : Albert Camus éditorialiste à "L'Express", Mai 1955-février 1956

12/1987

Histoire de France

Novembre 1954. La révolution commence en Algérie

11/2004

Philosophie

Le problème de la parole. Cours au collège de France. Notes, 1953-1954

CNLMusique – Prononcé entre décembre 1953 et avril 1954, "Le problème de la parole" s'inscrit dans le prolongement du "Monde sensible et le monde de l'expression" et des "Recherches sur l'usage littéraire du tangage", leçons professées l'année précédente au Collège de France. Merleau-Ponty explore dans ce cours le sens d'une parole qui émerge du sensible : interrogeant les processus d'acquisition du langage ainsi que les pathologies qui l'affectent, il propose une interprétation originale de la linguistique de Saussure et offre un commentaire d'envergure de l'oeuvre de Proust. Chez l'un et l'autre, comme dans l'étude de l'aphasie et de l'apprentissage de la langue chez Jakobson et Goldstein, Merleau-Ponty analyse les pouvoirs créateurs et instituants de la parole, pouvoirs que la littérature porte à son excellence. "Le problème de la parole" ébauche ainsi une philosophie de l'institution et une ontologie qui interrogent l'avènement du sens dans l'entrelacement du sensible et de l'expression. C'est dire toute l'importance de ce cours inédit : présentant l'une des premières lectures philosophiques de Saussure et de Proust, il constitue également une étape essentielle de l'évolution de la pensée de Merleau-Ponty, qui peut éclairer d'un jour nouveau le sens de son ontologie ultime.

02/2020

Histoire de France

Journal de ma guerre d'Algérie classe 55/2B. (Constantinois 1956-1958)

01/2021