Algérie : d'une guerre à l'autre

Extraits

Littérature française

Cité du souvenir. De la Seconde Guerre mondiale à la Guerre d'Algérie

06/2016

Histoire de France

Dans la tourmente de l'Algérie en guerre. Tome II (1951-1962) : La guerre contre le FLN du sol algérien... à Paris

07/2012

Littérature française

Une fille d'Algérie

05/2020

Histoire internationale

Souvenirs d'Algérie 1840-1842 : Erinnerungen aus Algerien

01/2000

Guerre d'Algérie

Mourir à Sakiet. Enquête sur un appelé dans la guerre d'Algérie

03/2022

Algérie

Les jeunes et la guerre d'Algérie. Une nouvelle génération face à son histoire

03/2022

Histoire de France

Résister à la Guerre d'Algérie. Par les textes de l'époque

03/2012

Littérature française

Guerre et paix en Algérie

08/2011

BD tout public

Algérie, une guerre française Tome 1 : Derniers beaux jours

03/2019

Histoire internationale

L'Algérie dans la Seconde Guerre mondiale

11/2015

Littérature française

Aimer d'une rive à l'autre

05/2019

Beaux arts

Soulages. D'une rive à l'autre

Littérature française

D’une vie à l'autre. Témoignage

05/2018

Sociologie

Jeunesses. D'une crise à l'autre

03/2022

Poésie

Résurgence. D'une rive à l'autre

08/2019

Critique littéraire

Migrer d'une langue à l'autre

01/2016

Histoire internationale

Comores. D'une République à l'autre

01/2012

Ile-de-France

Melun, d'une rive à l'autre

04/2024

Littérature française

De l'une à l'autre

10/2018

Littérature française

De l'une à l'autre

11/2015

Romans historiques

D'une guerre à l'autre. Récit d’une famille déchirée par les trois conflits franco-allemands

03/2022

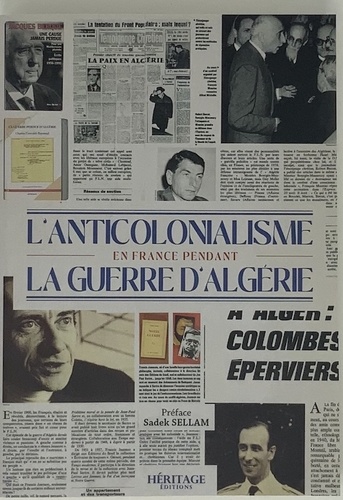

Guerre d'Algérie

L'Anticolonialisme en France pendant la guerre d'Algérie

06/2022

Romans historiques

Mon frère dans la guerre d'Algérie

08/2019

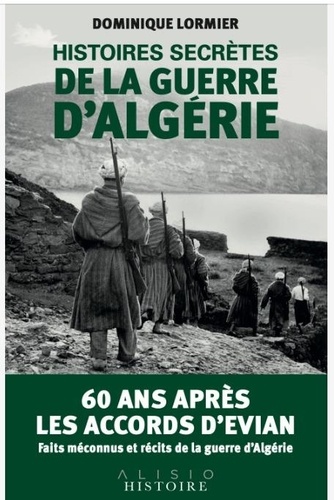

Histoire de France

Histoires secrètes de la guerre d'Algérie

01/2022

BD tout public

Histoire dessinée de la guerre d'Algérie

10/2016

De la Révolution à nos jours

La guerre d’Algérie. Chronologies et récits

02/2022

Histoire de France

La guerre d'Algérie expliquée en images

09/2014

Histoire de France

François Mitterrand et la guerre d'Algérie

02/2012

Histoire de France

Les chrétiens contre la guerre d'Algérie

06/2012

Histoire de France

De Gaulle et la guerre d'Algérie

02/2012