Louisette Gouverne

Extraits

Sciences historiques

Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1364-1482). Tome 6, Charles le Téméraire (1467-1477)

06/2019

Sciences politiques

L'avènement de la démocratie. Tome 1, La révolution moderne

11/2007

Sciences politiques

Mon combat pour le Sénégal. De l'université au coeur des politiques publiques

02/2021

Histoire internationale

Guerre et concurrence entre les États européens du XIVe au XVIIIe siècle

05/1998

Science-fiction

La belle Valence

04/2019

Histoire des idées politiques

Emancipation

09/2021

Actualité politique France

De l'hypocrisie à la nécessité

07/2021

Histoire des idées politiques

Mensonges d'état. Une autre histoire de la Ve République

05/2023

Romans historiques

L'espoir est une terre lointaine

08/2002

Géopolitique

Poutine, l'opération Z

08/2022

Littérature anglo-saxonne

Contes de l’inattendu. Nouvelles, roman, récits

09/2021

Sciences politiques

L'avènement de la démocratie. Tome 2, La crise du libéralisme, 1880-1914

11/2007

Histoire de l'art

Catherine de Médicis (1519-1589). Politique et art dans la France de la Renaissance

10/2022

Sciences politiques

Le livre vert

11/2021

Critique littéraire

Le roman de Jehan de Paris

01/2002

Actualité et médias

Défaite interdite

05/2011

Littérature étrangère

Un Anglais sous les tropiques

03/1995

Poésie

Ku Tashi ! A Wassa ! - Recueil de poèmes

10/2017

Littérature française

Si le passé t'oublie, oublie le passé

11/2018

Histoire de la philosophie

L’Énigme de la philosophie grecque

09/2022

Réussite personnelle

Audacieuse. Deviens l'héroïne de ta vie

05/2022

Sciences historiques

Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1364-1482). Tome 7, Marie de Bourgogne (1477-1482)

06/2019

Histoire contemporaine

Violence-Éducation - Congrégations enseignantes, artisans d'intégration sociale à l'ordre colonial. La Martinique 1850-1879

04/2024

Sciences politiques

Leadership. Six études de stratégie mondiale

05/2023

Sciences politiques

Fantômes de l'Etat en France. Parcelles d'histoire

04/2015

Philosophie du droit

Nature et souveraineté

02/2021

Littérature française

Les Orphelins

01/2023

Philosophie

L'Esprit libre et le progrès

11/2013

Littérature française

Russe

05/2021

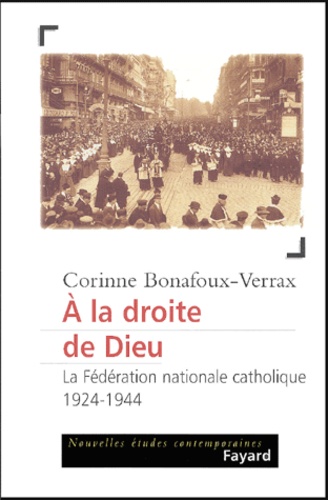

Histoire de France

A la droite de Dieu. La Fédération nationale catholique (1924-1944)

09/2004