Holocauste Judith Kerr

Extraits

Critique littéraire

Genre et migrations postcoloniales. Lectures croisées de la norme

02/2013

Philosophie

La philosophie devenue folle. Le genre, l'animal, la mort

09/2018

Philosophie

Un humanisme de la diversité. Essai sur la décolonisation des identités

09/2009

Histoire internationale

Ouest-Est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. La pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales. Travaux de l'Université d'été de Cracovie 29 août-4 septembre 2010

02/2013

Rock

Hellfest. La Bible

11/2022

Histoire de France

Oeuvres. Tome 7, Les temps de l'affaire Dreyfus (1897-1899) Volume 2, Octobre 1898-Septembre 1899

06/2001

Religion

Un joyau dans la nuit. Introduction à la vie spirituelle d'Etty Hillesum

04/2014

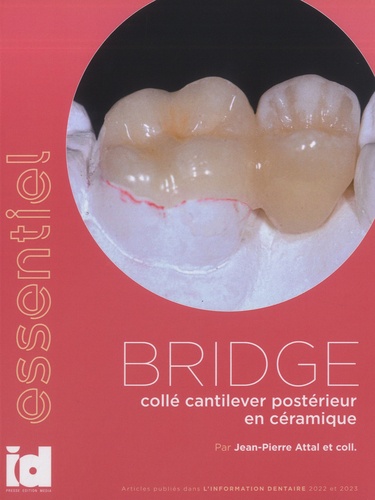

Etudes et pratiques profession

Bridge collé cantilever postérieur en céramique

12/2023

Littérature française

Brassens, Jeanne et Joha

09/2021

Littérature francophone

L'iloise

03/2021

Psychologie, psychanalyse

Oedipe aux îles Borromées. "Absalon, Absalon !" de William Faulkner

07/2019

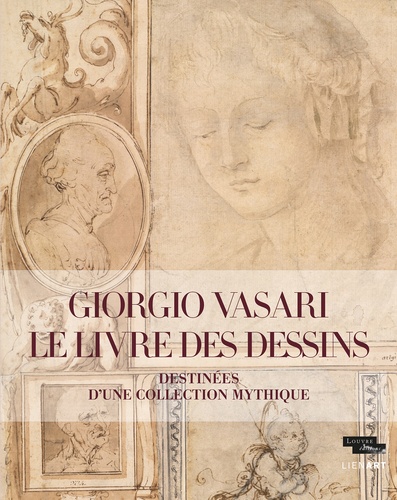

Histoire de l'art

Giorgio Vasari, le livre des dessins. Destinées d'une collection mythique

03/2022

Résistance

« Catherine ». Catherine Varlin-Winter, résistante, militante, journaliste (1925-2004)

06/2022

Philosophie

Le sujet qui fâche. Le centre absent de l'ontologie politique

01/2007

Littérature étrangère

Jernigan

02/1993

Sociologie

Communisme queer. Pour une subversion de l'hétérosexualité

05/2022

Ethnologie et anthropologie

Dans la polyphonie d’une île. Les subversions poétiques du séga mauricien

01/2024

Histoire de la population

Ripostes. Archives de lutte et d'action, 1970-1974

10/2023

Littérature française

Sofia vanhove

06/2022

Littérature française

Homosexualité, éthique et droit dans la Bible

06/2022

Littérature étrangère

Le Zoo de Dieu. (Ipolysag)

10/2010

Documentaires jeunesse

Mon labo des sciences. 50 expériences scientifiques à faire chez soi

11/2018

Littérature française

Paul Claudel interroge l'apocalypse

12/1952

Faits de société

Mondes phallocrates. Fins de mondes, études, analyses synthétiques

10/2017

Littérature étrangère

La Vénitienne et autres nouvelles. Précédé de Le rire et les rêves et de Bois laqué

03/1991

Histoire du droit

L'iniquité

07/2022

Poésie

L'oeuvre poétique. Tome 1, Sundgäu, édition bilingue alémanique-français, Edition bilingue français-allemand

05/2021

Histoire de France

Auschwitz en héritage ? D'un bon usage de la mémoire, Edition revue et augmentée

10/2003

Littérature étrangère

Zone sacrée

06/1968

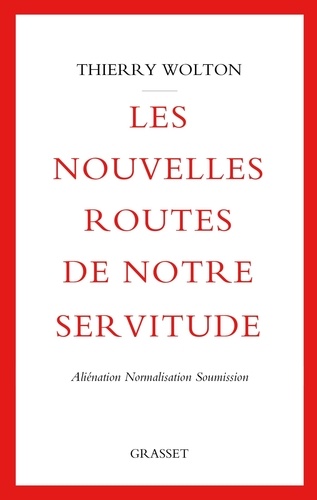

Communication - Médias

Les nouvelles routes de notre servitude. Aliénation, normalisation, soumission

11/2022