RESIST! fanzine

Extraits

Réalistes, contemporains

Loire

10/2023

Histoire internationale

Un médecin libanais engagé dans la tourmente des peuples : les choix difficiles

10/2013

Religion

Les Hommes en trop. La malédiction des chrétiens d'Orient

09/2014

Droit

Droit de l'import-export en zone UEMOA. Tome 1, L'organisation générale des activités d'import-export

12/2013

Sociologie

Impossible Afrique, sans le social. Précis de sociologie du souterrain

07/2020

Sciences historiques

Usages et usagers de la route. Requiem pour un million de mort : 1860-2010

12/2011

Economie

Les nouvelles puissances mondiales. Pourquoi les BRIC changent le monde ?

05/2011

Littérature française

TROIS FEMMES DE RACE

05/1981

Littérature française

Dans ma tête je m'appelle Alice

08/2012

Littérature française

Ils ont tué Oppenheimer

Théâtre

Wuturi, le bébé géant

05/2012

Critique littéraire

Le Nombre et la sirène. Un déchiffrage du Coup de dès de Mallarmé

09/2011

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 1, Récits

06/2006

Critique littéraire

Correspondance générale. Tome 9, 1945-1950

11/2006

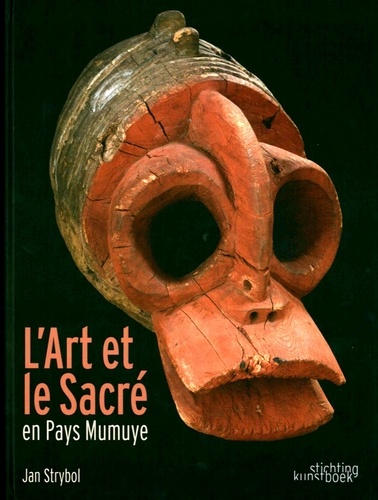

Beaux arts

L'Art et le sacré en pays Mumuye

08/2018

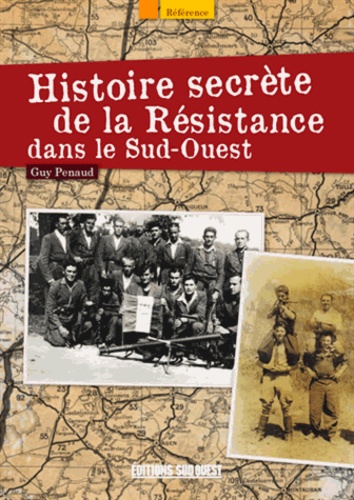

Histoire de France

Histoire secrète de la Résistance dans le Sud-Ouest

01/2011

Théâtre

Théâtre. Tome 3

04/1956

Religion

Emotions de Dieu. Attributions et appropriations chrétiennes (XVIe-XVIIIe siècle)

03/2019

Religion

Le paon dans les religions. Sacralisé, diabolisé, de l'Asie à la Méditerranée

04/2019

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Tome 4, Critique littéraire, I

06/2018

Sciences politiques

Ecrits politiques. Tome 5, 1988-2008

01/2019

Littérature érotique et sentim

Infinite Love Tome 2 : Nos infinies insolences. Edition limitée

02/2021

Littérature française

Frères migrants

04/2017

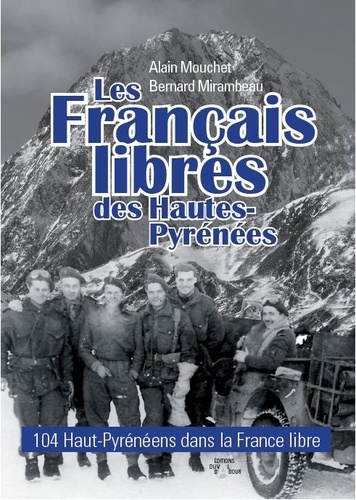

Résistance

Les Français libres Hautes- Pyrénées

04/2022

Indiens

Les Apaches, Geronimo le rebelle

09/2022

Papauté

Pie VII

04/2022

Antiquité

L'Aigle et le lion tome 3. L’envol de l’aigle

01/2022

Art du XXe siècle

Jay DeFeo. Etudes xérographiques

12/2023

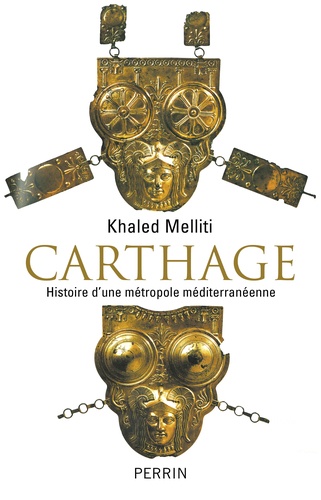

Histoire ancienne

Carthage. Histoire d'une métropole méditerranéenne

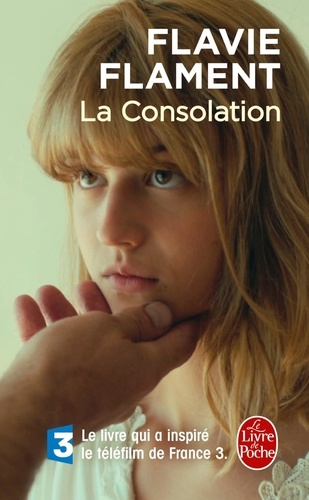

Faits de société

La Consolation

05/2017