KiOon Seinen

Extraits

Sciences historiques

Le Pré Saint-Gervais. Chroniques citoyennes (1904-2004)

11/2014

Histoire de France

Les épaves du débarquement. Histoire du ferraillage en Basse-Normandie.

08/2011

Humour

Au pays des gorilles avec Pierre Duhem. Un écho de la Révolution

04/1989

Littérature française

Oh là là !

04/2018

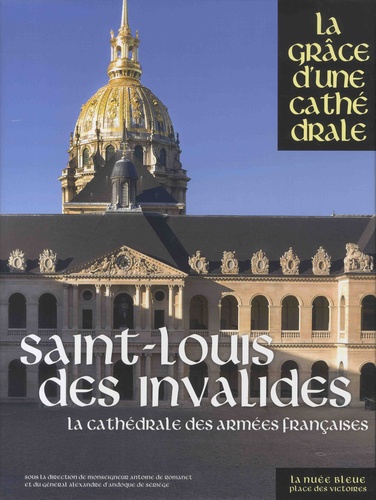

Beaux arts

Saint-Louis des Invalides. La cathédrales des armées françaises

10/2018

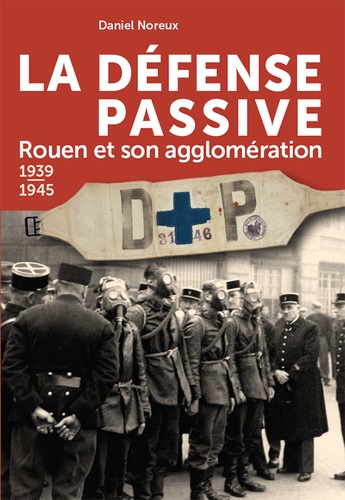

Histoire de France

La défense passive. Rouen et son agglomération, 1939-1945

01/2019

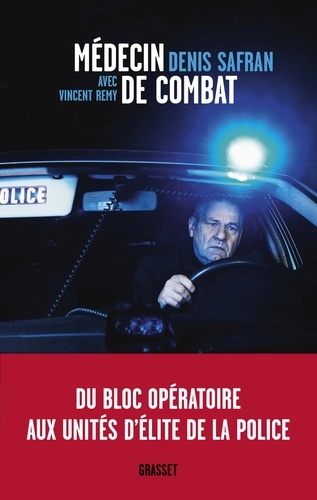

Actualité et médias

Médecin de combat

01/2017

Stratégie d'entreprise

Fonder une industrie contributive et résiliente. Une aventure humaine entre mondialisation et territoire

03/2021

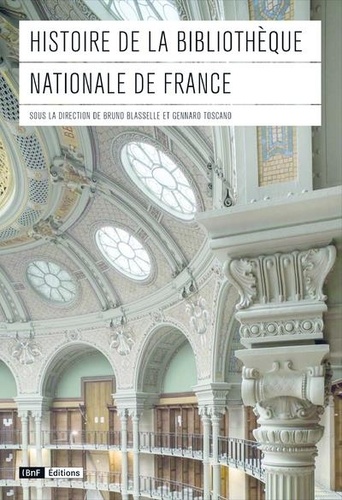

Bibliothéconomie

Histoire de la Bibliothèque nationale de France

03/2022

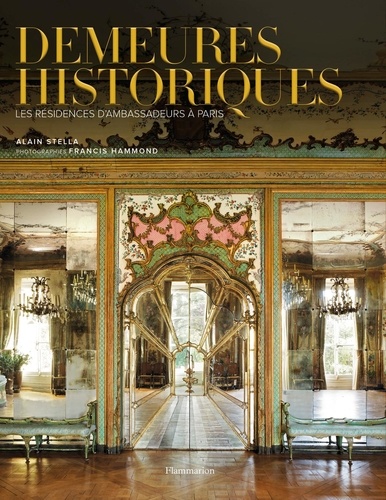

Décoration

Demeures historiques. Les résidences d'ambassadeurs à Paris

03/2019

Littérature française

L envers de l histoire contemporaine. La comedie humaine

02/2023

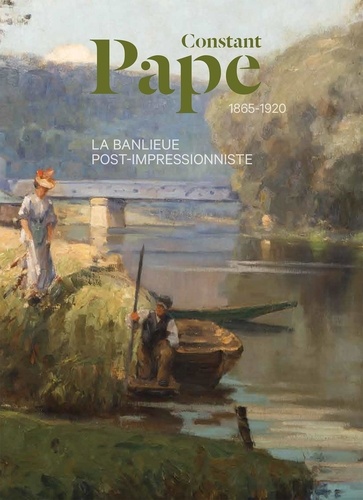

Impressionnisme

Constant Pape (1865-1920). La banlieue post-impressionniste

02/2024

Actualité médiatique France

Paris 2024. Un défi français

05/2022

Policiers historiques

Les Feux du Talion

05/2023

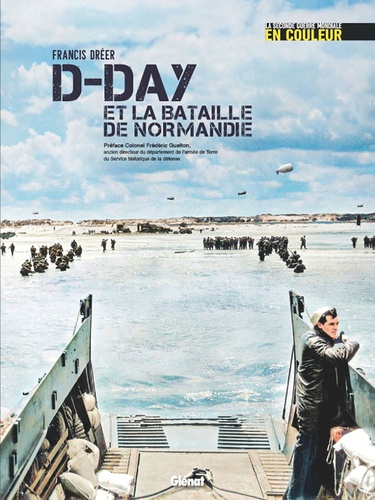

Militaire

D-Day et la bataille de Normandie. La seconde guerre mondiale en couleurs, Edition collector

05/2022

Histoire de France

Interdit aux nomades

05/2011

Littérature française

Envoyée spéciale

01/2020

Histoire ancienne

L'environnement du site princier de Vix (Côte-d'Or) au Premier âge du Fer

09/2019

Actualité et médias

Une femme au pays des hommes politiques

02/2003

Sciences politiques

A armes illégales. Le trafic d'armes à feu en France

02/2015

Sciences politiques

Célébrer Salazar en France (1930-1974). Du philosalazarisme au salazarisme français

01/2018

Critique littéraire

Guy de Maupassant à 20 ans. Les débuts de Bel-Ami

08/2015

Poésie

L’Enigme des ruines

02/2021

Industrie et techniques

Le canal du centre. Histoire d'une voie d'eau centenaire

02/2022

Histoire des institutions

La Cour des comptes au palais d'Orsay. Chronique d'un drame de pierre

02/2021

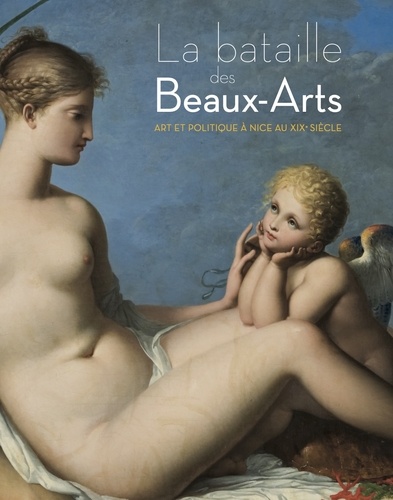

Musées français

La bataille des Beaux-Arts. Art et politique à Nice au XIXe siècle

09/2021

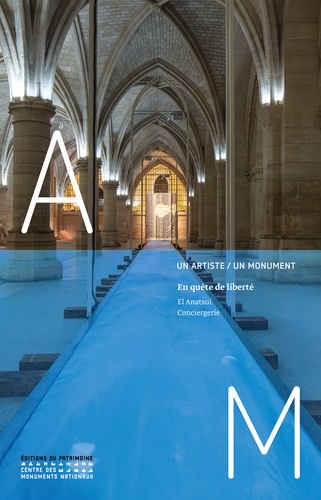

Sculpteurs

El Anatsui à la Conciergerie

08/2021

Monographies

Pleased to meet you N° 11, septembre 2021 : Derek Jarman. Edition bilingue français-anglais

09/2021

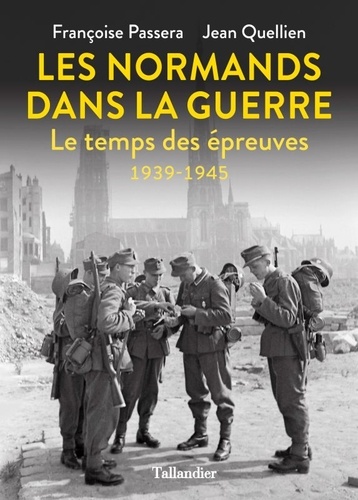

Ouvrages généraux

Les Normands dans la guerre. Le temps des épreuves 1939-1945

11/2021

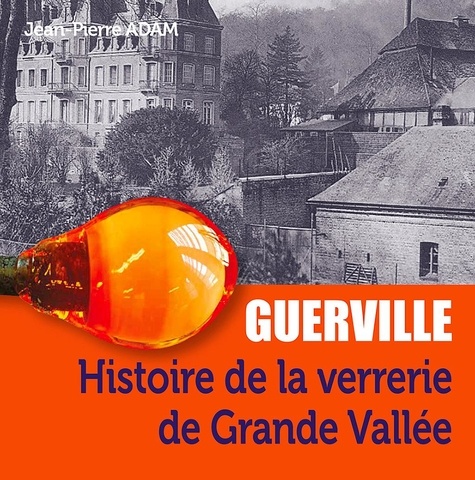

Ouvrages généraux

Guerville, histoire de la verrerie de Grande Vallée

05/2023