Terra Humanis. Récit d'un XXIe siècle utopique

Extraits

Histoire de France

Coloniser, pacifier, administrer (XIXe-XXe siècle)

01/2014

Critique

La littérature à la barre. (XXe-XXIe siècle)

06/2021

Couple, famille

Faire un enfant au XXIe siècle

02/2013

Histoire de France

La France en terre d'islam. Empire colonial et religions, XIXe-XXe siècles

02/2020

Sciences historiques

Electriciens et gaziers en France. Une histoire sociale, XIXe-XXIe siècles

10/2018

Du XVIe au XIXe siècle

Les images de dévotion en Europe (XVIe-XXIe siècle). Une précieuse histoire

09/2021

Sciences politiques

Un pouvoir invisible. Les mafias et la société démocratique (XIXe-XXIe siècle)

10/2012

Montagne

Ventoux entre ciel et terre. Histoire des ascensions du Ventoux XIXe siècle-XXe siècle

05/2020

Théâtre

Rendre accessible le théâtre étranger (XIXe-XXIe siècles)

05/2017

Sciences historiques

Histoire de la presse en France. XXe-XXIe siècles

07/2016

Sciences historiques

Santé et travail à la mine XIXe-XXIe siècle

05/2014

Histoire internationale

Le Moyen-Orient par les textes. XIXe-XXIe siècle

06/2011

Ouvrages généraux

Repenser la conquête de l'Amérique XVIe-XXIe siècle

05/2022

Essais

Les architectes et la fonction publique. XIXe - XXIe siècle

10/2022

Généralités

La violence au village. XVIe -XIXe siècle

10/2022

Italie

Le temps des Italies. XIIe-XIXe siècle

04/2023

Histoire régionale

Histoires de révoltes pyrénéennes. XVIe-XIXe siècle

06/2022

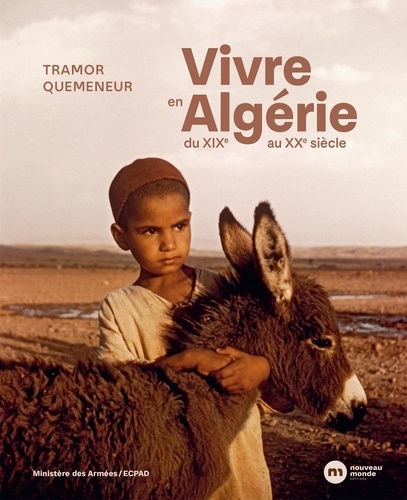

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Critique littéraire

Frontières et altérité religieuse. La religion dans le récit de voyage, XVIe-XXe siècle

09/2019

Sciences historiques

L'ennui, Histoire d'un état d'âme. XIXe-XXe siècles

12/2012

Histoire internationale

Histoire de l'Europe. Du XIXe siècle au début du XXIe siècle

09/2014

Poésie

Le coeur d’un homme au XXIe siècle

12/2021

Récits de voyage

Les rêves d'un Européen au XXIe siècle

11/2022

Histoire des mentalités

"Superstition" : histoire d'un mot. XVe-XXIe siècle

04/2024

Religion

Juifs er protestants en France, les affinités électives (XVIe-XXIe siècle)

03/2004

Histoire internationale

Faire une nation. Les Italiens et l'unité (XIXe-XXIe siècle)

02/2018

Histoire de l'Eglise

Catholiques malgré Rome. Des croyants infidèles en France XIXe-XXIe siècle

06/2022

Théâtre

Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècle). Histoire intermédiale d'un lieu d'écoute moderne

12/2016

Sciences politiques

La terre est plate. Une brève histoire du XXIe siècle

10/2006

Chine

Commerce, argent, pouvoir. L'impossible avènement d'un capitalisme en Chine, XVIe-XIXe siècle

06/2022