Staline Tome 2 : La cour du tsar rouge. 1941-1953

Extraits

Critique littéraire

Journal. Tome 3, 1937-1949 ; Textes autobiographiques (1950-1958)

11/1993

Littérature française

Le passé défini. Tome 1, journal 1951-1952

Par chance, je ne serai plus là pour assister au phénomène, s'il se produit". D'abord, ce fut un travailleur acharné. Le "journal" de cette période - premier volume d'une série qui nous conduira jusqu'en 1963, l'année de sa mort - nous le montre composant sa pièce Bacchus, qui lui vaudra une retentissante querelle avec François Mauriac et un triomphe outre-Rhin (cette pièce luthérienne "qui retourne à son idiome") ; publiant La Nappe du Catalan, Le Chiffre sept, Journal d'un inconnu, Appogiatures, son essai sur Apollinaire et ses souvenirs sur Gide ; rééditant Reines de la France, Opéra, Carte blanche ; illustrant Le Bal du comte d'Orgel ; imaginant des tableaux vivants et dessinant des masques pour la reprise d'Odipus Rex avec Stravinski ; filmant La Villa Santo Sospir et sa partie de 8 x 8, bande collective de Hans Richter et Marcel Duchamp ; peignant La tentation du Christ et Ulysse et les Sirènes ; élaborant le carton de la tapisserie Judith et Holopherne, et projetant une Apocalypse pour Hindemith.

Or il trouve encore le temps de participer à des réunions syndicales, de s'intéresser aux soucoupes volantes et de voyager (on l'accueille avec une grande chaleur à Hambourg, à Düsseldorf, à Vienne, à Munich), de naviguer en mer Egée (son journal de Grèce et de Crète est agrémenté de dessins prestes et mordants). Il relit Dumas ; il "rerelit" sans complaisance son ami Proust et lui consacre de longues pages où se pressent les souvenirs : "Cette oeuvre me hantera comme une morte".

Il lit le Saint Genet de Sartre : autres réminiscences, autres impressions...

10/1983

XXe siècle

La ferme des Engoulevents Tome 2 : Diane. Fin 1942-avril 1943

01/2022

Comics

Batman - The Dailies Tome 1 : 1943-1944

12/2019

Musique, danse

Benjamin Britten

10/2020

Histoire de France

Midi rouge, ombres et lumières. Tome 3, Résistance et Occupation (1940-1944)

04/2011

Histoire internationale

La guerre de Corée 1950-1953

01/2016

Histoire militaire

La guerre de Corée. 1950-1953

06/2023

Ouvrages généraux

Leçon inaugurale faite au COLLÈGE DE FRANCE le 2 Décembre 1941

11/2022

Ouvrages généraux

Leçon inaugurale faite au Collège de France le 2 décembre 1941

04/2022

Musique, danse

Fritz Busch. L'exil : 1933-1951

05/2017

Grandes réalisations

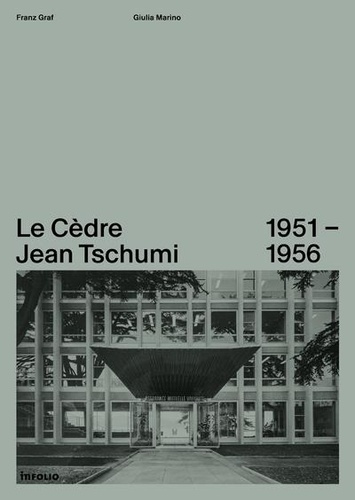

Le Cèdre, Jean Tschumi 1951-1956

02/2023

Foucault

La question anthropologique. Cours. 1954-1955

06/2022

Histoire de France

Maquisards et partisans 1943-1944

05/2018

Critique littéraire

Ecrits politiques. 1953-1993

06/2008

Histoire de France

La victoire. Dans les Mémoires d'Henry Bordeaux 1870-1963

11/2018

Science-fiction

Nouvelles complètes. Tome 2, 1954-1981

10/2020

Ouvrages généraux

La collaboration Staline-Hitler. 10 mars 1939-22 juin 1941. Août-septembre 1944

05/2023

Histoire de France

KLB, journal de Buchenwald (1943-1945)

09/2013

Critique littéraire

Lettres au petit Franz (1943-1944)

10/2000

Histoire internationale

Carnets de clandestinité. Bruxelles, 1942-1943

02/2017

Critique littéraire

Lettres. Tome 2, Les années Godot, 1941-1956

11/2015

Photographie

Vers l'orient. 5 volumes, Japon 1958 ; Chine 1957 ; Indé Népal 1956 ; Iran Afghanistan Pakistan 1955-1956 ; Turquie 1955, Edition bilingue français-anglais

11/2012

Russie

Famine rouge. La guerre de Staline en Ukraine

10/2022

Droit

La République française. Décembre 1943-décembre 1946

06/2019

Romans historiques

Le soleil rouge du Tsar

01/2020

Policiers

L'oeil du tsar rouge

01/2011

Littérature étrangère

Journal. Tome 1, Les années hongroises (1943-1948)

09/2019

Policiers

Les romans durs. Tome 9, 1953-1956

02/2013

Philosophie

Situations. Tome IV : Avril 1950 - Avril 1953

06/2015