Sortir indemne de l'enfer du génocide. La vérité libératrice des victimes et des auteurs du génocide

Extraits

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 56, janvier 2015 : Génocide des Tutsis du Rwanda

01/2015

Science-fiction

Le cycle d'Ender Tome 3 : Xenocide

04/2012

Sciences politiques

Le génocide imaginaire en République du Congo

08/2019

Sociologie

Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides

10/2005

Histoire internationale

Rwanda, racisme et génocide. L'idéologie hamitique

09/2013

Histoire internationale

Rwanda : un génocide en questions

01/2014

Histoire internationale

Le Rwanda deux décennies après. Le génocide des Tutsi et la situation des survivants

05/2018

Rwanda

Le genre humain N° 62 : Le Génocide des Tutsi au Rwanda (1959-2023). Devoir de recherche et droit à la vérité

03/2023

Psychologie, psychanalyse

Trauma et résilience. Victimes et auteurs

05/2012

BD tout public

Ar-Men. L'enfer des enfers

11/2017

Histoire internationale

Côte d'Ivoire : l'énigme des 3000 morts. La France au coeur du génocide ivoirien

07/2016

Histoire internationale

Génocide des Tutsi, l'imposture. Alain Juppé et le Rwanda (1993-1994)

12/2017

Dictionnaires français

La France Libératrice des peuples

09/2021

Rwanda

Le génocide des Tutsi et les Églises rwandaises. Entre deuil et deni

04/2024

Droit constitutionnel

L'origine démocratique des génocides. Peuples génocidaires, élites suicidaires

04/2024

Histoire internationale

L'Eglise chrétienne au Rwanda pré et post-génocide

06/2011

Histoire internationale

Sans ciel ni terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994-2006)

10/2020

Histoire internationale

La grande imposture. Génocide au Kosovo et parrainage de la "mafia albanaise"

09/2017

Histoire internationale

Arménie 1915 . Un génocide exemplaire

10/2006

Histoire internationale

Le génocide voilé. Enquête historique

03/2017

Histoire internationale

Rwanda . Gouverner après le génocide

07/2014

Histoire internationale

Génocide. Anatomie d'un crime

05/2016

Droit

Les droits des auteurs de cinéma. Sociologie historique du copyright et du droit d'auteur

12/2019

Cinéma

Images d'après. Cinéma et génocide au Rwanda

11/2010

Histoire internationale

L'agenda du génocide. Le témoignage de Richard Mugenzi, ex-espion rwandais

09/2010

Histoire internationale

Ma mère m'a tué. Survivre au génocide des Tutsis au Rwanda

04/2019

Histoire de la psychologie

L'emprise. Victimes et auteurs : repérer, diagnostiquer, soigner

03/2023

Histoire internationale

Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997

03/2017

Histoire internationale

Pour que tu saches. Témoignage d'une survivante du génocide des Tutsi du Rwanda

Le génocide est un crime contre l'humanité et donc contre tous, contre chacun. Savoir que cela peut arriver à tout moment et à n'importe quel peuple devrait nous obliger à rester vigilants contre la haine et la violence qui détruisent l'homme et les valeurs humaines qui le caractérisent.

03/2016

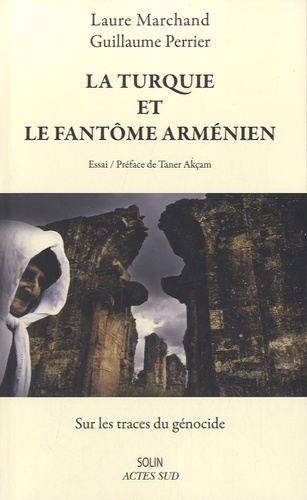

Histoire internationale

La Turquie et le fantôme arménien. Sur les traces du génocide

03/2013