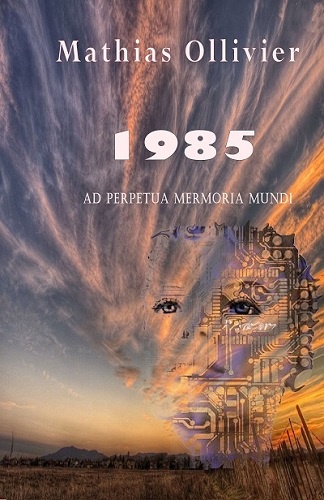

1985

Après le « Meilleur des Mondes », imaginé par Aldous Huxley… Après « 1984 » de George Orwell, Mathias Ollivier produit une œuvre dans la lignée de ses pairs. Dans ce roman, la mérule sert de métaphore et de fil rouge, pour désigner tout ce qui nous envahit et nous bouffe. L’impact que ce type de roman a sur la science-fiction amène à qualifier de dystopie tout texte d’anticipation sociale décrivant un avenir sombre… Plutôt que de présenter un monde parfait, « 1985 » propose le pire qui soit. Sans doute est-ce pour que l’on veuille le rendre meilleur ? C’est l’une des intentions de l’auteur dont le style ne laisse pas indifférent. « 1985 » décrit une société étouffée par la course effrénée à la consommation illusoire. L’action se déroule dans un univers décadent, à une époque comparable à celle de la « chute de l’Empire Romain » ; sous la pression d’un système dictatorial contemporain qui offre toutes les apparences de la démocratie, mais dans lequel les citoyens sont contraints à n’avoir plus qu’un seul amour : celui de leur servitude. Avec ce titre « clin d’œil », Mathias Ollivier, renvoi à la société son image. Il balance sa vision d’un monde en bout de course, qui se dévore lui-même. Un monde absurde, peuplé d’usagers dématérialisés, manipulés, par les détenteurs du pouvoir économique et politique. « 1985 » perturbe un peu et interpelle beaucoup ; en ces temps de crise économico-financière et révolutions technologiques, qui ébranlent les systèmes à l'échelle planétaire. Un certain nombre de faits désormais avérés amènent, en effet, à se demander comment l’on pourrait échapper aux projets du « nouvel ordre mondial » et préserver certaines valeurs. L'argument littéraire développé dans ce roman iconoclaste est proche de notre réalité sociale tout en dénonçant les dérives d’un futur proche ; ce qui lui ajoute une dimension tangible.

Demain, c’était hier… Le héros, Marcus, jeune informaticien de haut vol, devient un despérado solitaire, luttant à sa manière contre le rouleau compresseur qu'est le « Centre Capitolain », lieu de pouvoir irradiant tout l’Empire de son attraction mortifère. Le « Centre », quintessence d'un capitalisme devenu « boîte de Pandore pubocratique » que personne n'ose refermer et ne peut encore moins contrôler. Marcus traîne son mal-être, entre Paris et Bruxellanum, dans le « pire des mondes », en réminiscence au récit de Suétone. Le « Centre » haut lieu de la « Pubocratie » offre sécurité, loisirs et plaisirs pour annihiler la conscience des citoyens, les gavant de « fake’s news » et de pubs qui leur font oublier qu’ils sont manipulés. L’agonie des hommes s'opère dans la servitude, l'estime de soi en déliquescence et dans la renonciation aux idéaux humanistes. La mérule, opiniâtre entité dont l'invisibilité met en lumière la désespérance du monde, ronge lentement jusqu'aux joutes amoureuses des citoyens, patiemment mais surement. Marcus, tel un gladiateur anonyme lutte contre les fantasmes qui le vampirisent. Il essaie d'oublier Vera. Il ambitionnait d’appartenir au « Centre » qui offre à ceux qui le rejoignent sans se poser de questions, une existence de choix, pour autant qu’ils abandonnent leurs ultimes principes et acceptent d’être pucés. Peu à peu il en devient dissident. Vera, une étrange "Poster girl" sur le retour, réservée aux plaisirs des patriciens VIP du « Centre », débarque dans la vie de Marcus et lui fait découvrir les tourments d'un amour explosif et destructeur, construit sur des pratiques BDSM poussées à l'extrême. Vera ne peut éprouver de plaisir autrement que dans la douleur, la torture tant physique qu'intellectuelle, déviance outrancière d'une relation exempte d'amour-propre et d'estime de soi... Sans doute a-t-elle quelques fautes à expier ? C’est que l’on va découvrir, entre autres mystères. « 1985 » à pour toile de fond une intrigue glauque bâtie des murs rongés d'une société aveugle, muette et sourde… Dès les premières pages, ce roman intrigue puis dérange ballotant le lecteur entre fascination et horreur. L’auteur traite de sujets graves touchant au bonheur avec une espèce d’humour cynique, au travers d’un langage cru parfois, mais non vulgaire. Certes, le vocabulaire de ce texte met mal à l'aise en pointant du doigt un certain degré de putréfaction dans la société actuelle. On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec la chute de l'Empire Romain et ses empereurs plus fous furieux les uns que les autres, entraînant dans leur folie une civilisation en bout de course. Un vent de luxure glacial et de peur souffle sur ce roman ; celui d'une dictature qui n'a aucun égard pour les libertés fondamentales de l'être humain... Il fut un temps où la dystopie éreintait le communisme triomphant, maintenant, elle fustige un capitalisme qui a depuis longtemps jeté aux orties ce qu'il pouvait avoir de meilleur. 1985 est certainement un de ces romans qui fait bouger les lignes. Un espoir rédemption point néanmoins à travers l’incroyable destinée de héros ordinaires qui prônent la « Révolution du bonheur », un bonheur sans contrepartie que tout être humain est en droit d'exiger… Ultime désir porté par des hommes de bonne volonté qui un jour oseront dire : "NON".

09/2018