Quand la littérature du monde moderne (ré)invente le droit. Oeuvres choisies du XXe siècle à aujourd'hui

Extraits

Que-sais-je ?

Histoire intellectuelle de la France (XIXe-XXe siècles)

02/2021

Critique littéraire

La figure du poète-médecin. XXe-XXIe siècles

06/2018

Sciences historiques

Histoire de la qualité alimentaire. (XIXe-XXe siècles)

01/2005

Religion

Histoire du droit canonique et des institutions de l'Eglise latine (XVe-XXe siècle)

01/2014

Revues

L’ombre de Proust et de Faulkner dans la littérature de langue française (XXe-XXIe siècles)

09/2022

Religion

Quand le ciel s'ouvre. Récits de conversions au XXe siècle

05/2010

Critique littéraire

Histoire de la littérature polonaise. Des origines au début du XIXe siècle

01/1957

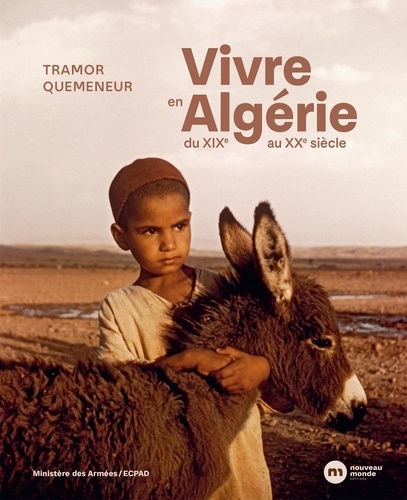

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Sociologie

Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIXe-XXe siècle

03/2001

Littérature étrangère

Oeuvres choisies. Histoires de château

10/2012

Critique littéraire

Faire littérature. Usages et pratiques du littéraire (XIXe-XXIe siècles)

08/2019

Documentaires jeunesse

De la préhistoire à aujourd'hui. L'histoire du monde en 400 pictos

10/2016

Critique littéraire

Au regard des visages. Essai sur la littérature française du XXe siècle

09/2011

Critique littéraire

Le Bruit du monde. Théophile de Viau au XIXe siècle

07/2010

Sciences historiques

Histoire de la pédophilie. XIXe-XXIe siècle

04/2014

Littérature française

Le siège de Châtres, aujourd'hui Arpajon. Histoire du XIVe siècle

09/2020

Littérature comparée

Le Monde imaginaire des cathédrales dans les littératures russe et française des XIXe et XXe siècles

12/2022

Histoire de France

La loi de la chair. Le droit au corps du conjoint dans l'oeuvre des canonistes (XIIe-XVe siècle)

11/2015

Histoire internationale

Histoire du monde au XIXe siecle

09/2017

Histoire internationale

Histoire du monde au XVe siècle

11/2009

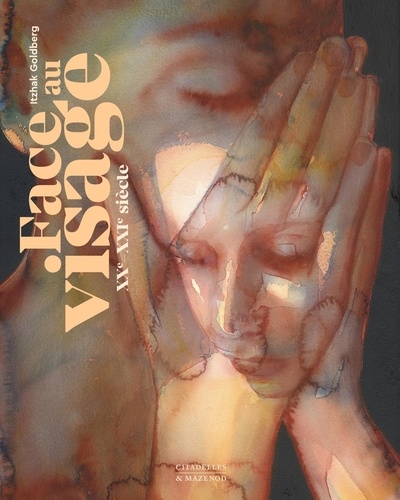

Monographies

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

Genres et mouvements

Etoffes et littérature. Les étoffes dans la littérature au XIXe siècle

03/2022

Sciences historiques

Histoire de la ville de Saint-Nazaire. Tome 3, Du début du du XIXe siècle au début du XXe siècle

06/2018

Sociologie

Les hommes lents. Résister à la modernité XVe - XXe siècle

01/2020

Sociologie

Les Hommes lents. Résister à la modernité, XVe-XXe siècle

03/2022

Religion

Le catholicisme français au rythme du chant et de la musique (XXe-XXIe siècles)

05/2014

Histoire internationale

Histoire de l'Europe. Du XIXe siècle au début du XXIe siècle

09/2014

Philosophie

L'aurore de la philosophie négro-africaine du XXe siècle. Oeuvres, clés, analyse

11/2019

Jésus

A la rencontre du Rabbi de Nazareth. Aujourd'hui le Royaume

04/2022

Critique Poésie

Des étoiles nouvelles. Quand la littérature découvre le monde

03/2021