Quand l'art chasse le populaire. Socio-histoire du théâtre public en France depuis 1945

Extraits

Théâtre

Théâtre populaire et représentations du peuple

06/2010

Allemagne

Histoire de l'Allemagne contemporaine depuis 1945 (inédit). De 1945 à nos jours. De 1945 à nos jours

10/2022

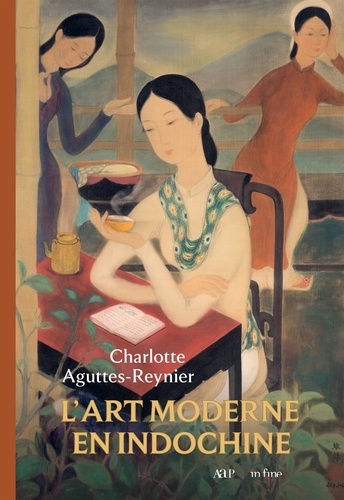

Art de l'Asie du sud-est

L'art moderne en indochine. L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS D'INDOCHINE (1925-1945)

02/2024

Sciences politiques

"Totalement amoral" : l'affaire du Dr Petiot (1946). Suivi de "Vive la France, quand même !" : L'affaire Brasillach (1945)

02/2019

Histoire de France

Quand les lieux racontent l'Histoire de France

10/2012

Histoire de France

La politique étrangère de la France depuis 1945. Edition revue et augmentée

10/2019

Histoire de France

La France sous l'Occupation (1940-1944)

05/2019

Civilisation

Dictionnaire des relations culturelles franco-allemandes depuis 1945

01/2023

Histoire internationale

Dictionnaire des relations culturelles franco-allemandes depuis 1945

01/2023

Histoire de France

La France sous les bombes américaines 1942-1945

08/2017

Critique

Journal de guerre. Roumanie, France, Suisse (1943-1945)

11/2023

Sociologie

La socio-histoire

03/2002

Sociologie

Etrangers à la carte. L'admnistration de l'immigration en France (1945-1975)

04/2005

Essais

Histoire de la psychanalyse en France. 1928-1985. 1928-1985

08/2023

Littérature française

Lettres à Gerda. Septembre 1945 - Novembre 1946 - <em>précédé de</em> Carnets du retour en France (1945)

07/2022

Histoire de France

Destruction et reconstruction d'ouvrages d'art en France. Juin 1940-Juin 1948

11/2014

Cinéma

Les théories du cinéma depuis 1945

02/2015

Histoire de France

Le marché de l'art sous l'Occupation (1940-1944)

02/2019

Littérature française

Pourquoi la France est en déficit depuis 1975 ? Analyse - Solutions

08/2017

Critique Théâtre

Histoire anecdotique de l'ancien théâtre en France. Tome 2

05/2021

Histoire de l'art

Quand l'art fait des histoires

12/2021

Histoire internationale

Une histoire de la résistance en Europe occidentale. 1940-1945

résistances, sauvetages

Une histoire de la résistance en Europe occidentale. 1940-1945

08/2023

Ouvrages généraux

Français, libre. Pierre de Chevigné

05/2022

Histoire internationale

Sigmaringen. Une France en Allemagne, septembre 1944 - avril 1945

11/2014

Histoire de France

La France à l'envers. La guerre de Vichy (1940-1945)

05/2020

Histoire internationale

L'Afrique depuis 1940

06/2018

Théâtre

Le théâtre français des années noires (1940-1944)

11/2015

Littérature étrangère

Le monde depuis ma chaise

03/2017

Histoire de France

Présidentielles, les surprises de l'histoire. 1965-1995

03/2002