La Marine française dans la guerre d'Algérie

Extraits

Documentaires jeunesse

La guerre d'Algérie. Discours et textes officiels

06/2012

Autres collections (6 à 9 ans)

La guerre d'Algérie. Discours et textes officiels

03/2022

Guerre d'Algérie

Les vérités cachées de la guerre d'Algérie

03/2022

Que-sais-je ?

La guerre d'Algérie (1954-1962). 4e édition

04/2021

Cinéma

La guerre d’Algérie dans le cinéma mondial. Mille et une fiches de films traitant de la guerre d'Algérie à travers le monde

11/2016

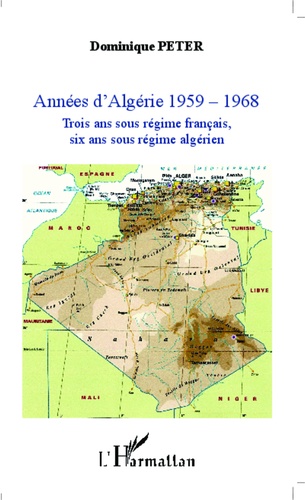

Histoire de France

Années d'Algérie 1959-1968. Trois ans sous régime français, six ans sous régime algérien

03/2014

Littérature française (poches)

Dans la guerre

11/2005

Littérature française

Cité du souvenir. De la Seconde Guerre mondiale à la Guerre d'Algérie

06/2016

XVIIe siècle

Fournisseurs de marine. Les fournisseurs de la Marine française au temps de la guerre de la Ligue d'Ausbourg (1688-1697)

05/2021

Histoire de France

Les Juifs du département d'Oran (Algérie) dans la Grande Guerre. Deuxième volume

11/2018

Histoire de France

Les Françaises dans la guerre et l'Occupation

09/2018

BD tout public

Algérie, une guerre française Tome 2 : L'escalade fatale

03/2020

BD tout public

Algérie, une guerre française Tome 1 : Derniers beaux jours

03/2019

Histoire de France

La guerre d'Algérie, ici et là-bas. Histoires d'anonymes

11/2014

Histoire internationale

Mémoires de guerre d'un combattant kabyle. De la Deuxième Guerre mondiale à la guerre d'Algérie

12/2016

Histoire de France

Les camps de regroupement de la guerre d'Algérie

05/1998

Guerre d'Algérie

l'anticolonialisme en France pendant la guerre d'algErie

06/2022

Algérie

Guerre d'Algérie. Le trou noir de la mémoire

01/2022

Sciences politiques

Espionnage à la française. De la guerre froide à l'Algérie et au terrorisme international

03/2012

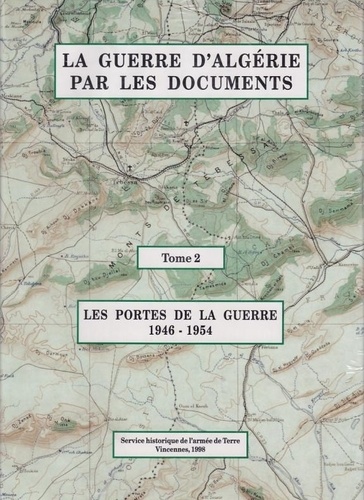

Histoire internationale

La guerre d'Algérie par les documents. Tome 2, Les portes de la guerre ...

06/1998

Sociologie

Faire de la politique avec la sociologie. Abdelmalek Sayad et Pierre Bourdieu dans la guerre dAlgérie

03/2022

Histoire de France

Guerre d'Algérie, guerre d'indépendance. Paroles d'humanité

06/2012

Livres 3 ans et +

Martine dans la forêt

04/2004

Critique littéraire

La guerre au français

03/2018

Histoire de France

Algérie, une guerre sans gloire. Histoire d'une enquête

09/2005

Histoire de France

L'armée française pendant la guerre d'Algérie. Une chronologie mensuelle, mai 1954 - décembre 1962

11/2019

Histoire de France

Paroles d'appelés. Leur version de la guerre d'algérie

04/2014

Histoire de France

Mémoire vive d'Algérie. Littératures de la guerre d'indépendance

09/2012

Histoire de France

La Côte d'Opale en guerre d'Algérie (1954-1962)

07/2012

Histoire de France

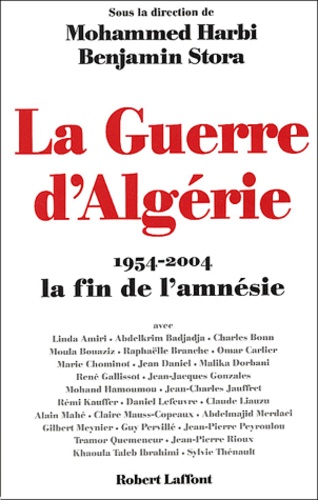

La guerre d'Algérie. 1954-2004 , la fin de l'amnésie

03/2004