La Commune

Extraits

Sociologie

La métamorphose de Plozévet. Commune en France

04/2013

Autres pays

La commune d’Oaxaca. Chroniques et considérations

09/2023

Littérature érotique et sentim

Parties communes

09/2019

Que-sais-je ?

Les communs

12/2021

Théâtre - Pièces

Lieux communs

04/2024

Epistémologie

Les historiens contre la Commune. Sur le 150e anniversaire et la nouvelle historiographie de la Commune de Paris

04/2024

Poésie

La gestion des espaces communs

10/2019

Sciences historiques

La Corse, les 360 communes

07/2012

Littérature française

Trou commun

11/2010

Poésie

Transport commun

12/2020

Poésie

Lieu commun

10/2022

Littérature française

Tronc commun

04/2021

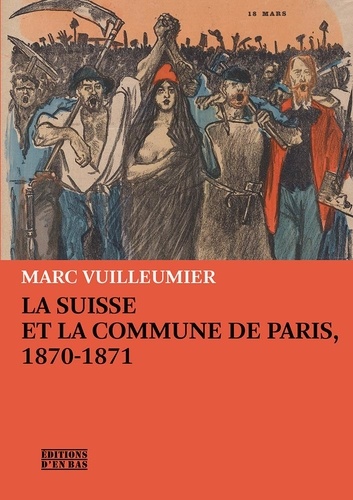

Suisse

La Suisse et la Commune de Paris, 1870-1871

02/2022

Littérature française

Recherches sur la constitution de la commune à Colmar

10/2014

BD tout public

La banque Tome 4 : Le pactole de la Commune

10/2015

Sociologie politique

La forme-Commune. La lutte comme manière d'habiter

05/2023

Troisième République

La Commune au Creusot. Ses origines, son procès

09/2021

Ouvrages généraux

Phénoménologie de la vérité commune. Une autre phénoménologie

09/2023

BD tout public

Emile et Léonie, une aventure sous la Commune

08/2014

Histoire de France

La commune de Paris. Edition bilingue français-allemand

04/2019

Romans historiques

Le brasier. Le Louvre incendié par la Commune

03/2015

Troisième République

Sur la Commune de Paris. Textes et controverses

02/2021

Généalogie

Les militaires de la Commune de Paris 1871

12/2022

Histoire du droit

La Commune de Paris au prisme du droit

12/2022

Ouvrages généraux et thématiqu

La Commune de Paris racontée par les Parisiens

03/2021

XIXe siècle

Fleur de sang. Un crime sous la Commune

03/2021

Arbitrage

La cour commune de justice et d'arbitrage

12/2021

Histoire internationale

Ngaliema (Kinshasa) commune des paradoxes

01/2015

Religion

L'expérience commune d'incarnation

11/2020

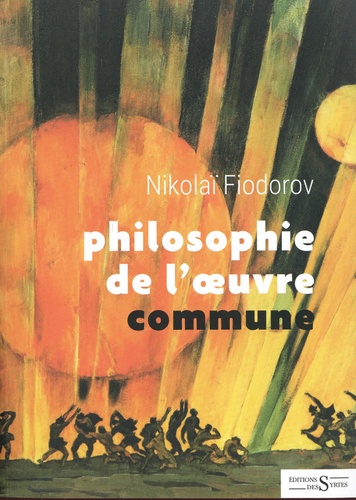

Autres philosophes

Philosophie de l'oeuvre commune

10/2021