L'islam entre religion et idéologie. Essai sur la modernité musulmane

Extraits

Rousseau

Sur la religion

05/2021

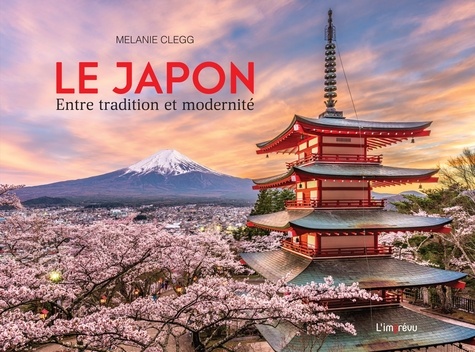

Asie

Le Japon. Entre tradition et modernité

03/2024

Islam

En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. Edition revue et augmentée

03/2022

Religion

L'utopie de l'Islam. La religion contre l'Etat

11/2011

Religion

La religion existe-elle ? Essai sur une idée prétendument universelle

11/2012

Religion

ISLAM DE FRANCE NUMERO 2 1998

06/1998

Religion

La Grande Discorde. Religion et politique dans l'Islam des origines

10/2008

Religion

L'islam et les musulmans en France. Une histoire de mosquées

08/2010

Sociologie

La fausse conscience et autres textes sur l'idéologie

01/2023

Sociologie

La famille aujourd'hui. Entre tradition et modernité

01/2017

Religion

Faut-il avoir peur de l'Islam ?

05/1997

Grands couturiers

Cartier et les arts de l'islam. Aux sources de la modernité

10/2021

Religion

La France et ses musulmans. Un siècle de politique musulmane (1895-2005)

09/2006

Religion

Penser l'islam dans la laïcité. Les musulmans de France et la République

01/2008

Religion

Musulmans, vous nous mentez

03/2015

Droit

L'Islam et la modernité dans le droit de la famille au Maghreb. Etude comparative : Maroc, Algérie, Tunisie

12/2013

Sociologie

Japon. L'envol vers la modernité - Entre traditions et renouveau

04/2024

Sciences politiques

Prêcher dans le désert. Islam politique et changement social en Mauritanie

06/2013

Sociologie

Amour, islam et mixité. La construction des relations au sein des couples musulman/non-musulman

10/2012

Histoire internationale

L'Afrique des cultures et la mondialisation. Entre tradition et modernité

10/2020

Histoire internationale

Le Pakistan, islam et modernite. Le projet de Benazir Bhutto

10/2010

Religion

Islam-Occident. La difficile osmose

06/2019

Histoire des religions

L'invention du Cadi. La justice des musulmans, des juifs et des chrétiens aux premiers siècles de l'Islam

05/2017

Religion

L'Islam à l'usage de ma fille

09/2000

Histoire internationale

Survivre aux empires. Islam, identité nationale et allégeances politiques en Bosnie-Herzégovine

05/2015

Droit

L'invention coloniale du mariage musulman. Le cas tunisien

12/2008

Psychologie, psychanalyse

L'homme Moïse et la religion monothéiste. Trois essais

07/2003

Sociologie

Etre musulman en France

02/2019

Sciences politiques

Essai philosophique sur le gouvernement, où l'on prouve l'influence de la religion sur la politique

09/2020

Philosophie

L'Ame des Lumières. Le débat sur l'être humain entre religion et science : Angleterre-France (1690-1760)

10/2013