Jules Durand. Lettres de prison (septembre 1910-février 1911)

Extraits

Histoire de France

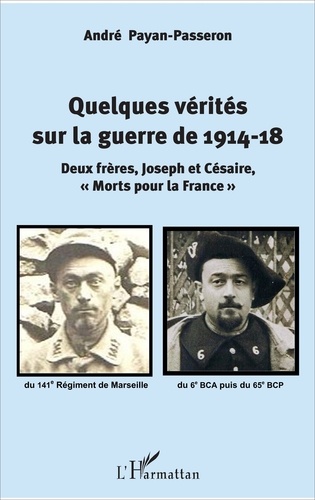

Quelques vérités sur la guerre de 1914-18. Deux frères, Joseph et Césaire, "Morts pour la France"

06/2017

Littérature française

Un soldat de France : lettres d'un médecin auxiliaire, 31 juillet 1914-14 avril 1917 (Éd.1919)

09/2014

Beaux arts

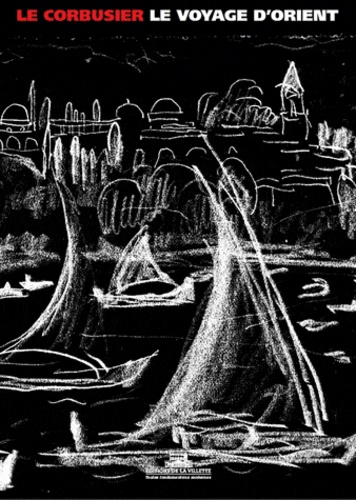

Le Corbusier, Voyage d'Orient. 1910-1911

01/2012

Littérature étrangère

Histoire d'une intelligence. Journal 1910-1911

09/2010

Poches Littérature internation

Lettres d'Afrique. 1914-1931

10/2016

Histoire de France

Lettres d'un syndicaliste sous l'uniforme, 1915-1918

09/2018

Histoire de France

Paroles de poilus. Lettres et carnets du front (1914-1918)

Histoire de France

Une honte pour l'humanité. Journal (mars 1916-septembre 1917)

04/2013

Histoire de France

L'hécatombe (septembre 1914 - mai 1917). La guerre sans stratège

10/2018

Histoire internationale

Mémoires de la Grande Guerre (1911-1915)

02/2014

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 12, 1913-mars 1914

04/2012

Critique littéraire

Correspondance croisée 1890-1917. Tome 4, 1913-1917

09/2015

Histoire de France

Histoire de l'ambulance 1/14 durant la Grande Guerre (1914-1916)

11/2018

Littérature française

Les heures longues. 1914-1917

06/1984

Encyclopédies de poche

La Grande Guerre. 1914-1918

11/2013

Critique littéraire

Guerre et poésie, 1914-1918

10/2014

Non classé

Saint-remy-blanzy 1914 - 1918

07/2018

Poésie

Là-bas. Commémoration 1914-1918

11/2016

Histoire de France

1914-1918 la Grande Guerre

10/2018

Histoire de France

1914-1919 ceux qui protestaient

03/2012

Histoire de France

1914-1918 : le Valenciennois meurtri

10/2014

Histoire de France

La guerre mondiale 1914-1918

05/2014

Sciences historiques

Reconnaître les uniformes 1914-1918

05/2013

Histoire de France

La Grande guerre. 1914-1918

10/1990

Sciences historiques

Chars d'assaut 1914-1918

02/2018

Histoire des Etats-Unis (1776

Les noirs americains. 1914-1918

10/2022

Histoire de France

Les poilus de Quincy 1914-1918

12/2019

Histoire de France

La violence de guerre. 1914-1918

02/2014

Histoire de France

Journal de la guerre. 1914-1919

09/2014

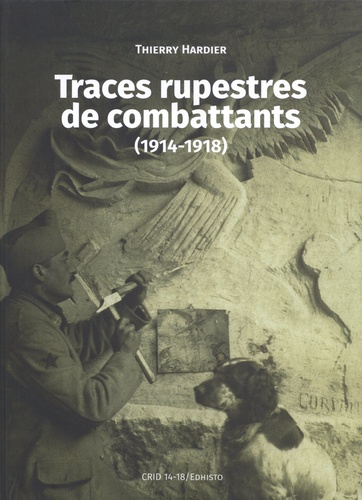

Première guerre mondiale

Traces rupestres de combattants (1914-1918)

07/2021