Garçía Lorca, Dalí, Buñuel et les autres... Le labo artistique du Madrid des années 1920

Extraits

Histoire de la musique

Dancehall Explosion. Les DJ et Singjays des années 1980 en Jamaïque

02/2021

Monographies

Antoni Tàpies. La pratique de l'art, Edition bilingue français-néerlandais

09/2023

Sciences politiques

Les processus de démocratisation des années 1990 et la sociogenèse des crises et dérives en Afrique

12/2017

Histoire de France

Le Midi viticole au Parlement. Edouard Barthe et les députés du vin de l'Hérault (années 1920-1930)

10/2010

Beaux arts

Les exilés de Montparnasse (1920-1940)

09/2006

Histoire de France

Travail forcé et mobilisation de la main d'oeuvre au Sénégal. Années 1920-1960

03/2019

Design

Le temps des objets. Une histoire du design industriel en France (années 1950-1980) 2e édition

04/2022

Essais biographiques

John Coplans - Un corps. Suivi d'une anthologie de textes de John Coplans

11/2021

Beaux arts

Paris des arts 1930-1950

05/2011

Histoire de la pensée économiq

Les espaces d'interaction des élites françaises et allemandes (1920-1950)

09/2021

Musique, danse

Les tubes des années 1980. Pop music, rock et variété

05/2013

Beaux arts

Après la fin. Suspensions et reprises de la peinture dans les années 1960 et 1970

12/2017

Pléiades

Oeuvres complètes. Tome 2, Théâtre, Interviews et déclarations

09/1990

Littérature française

Apprentissages, souvenirs des années 1885-1900

01/2021

Histoire de France

Chroniques des années sombres 1940/1962

05/2018

Histoire de France

Journal des années noires. 1940-1944

07/2014

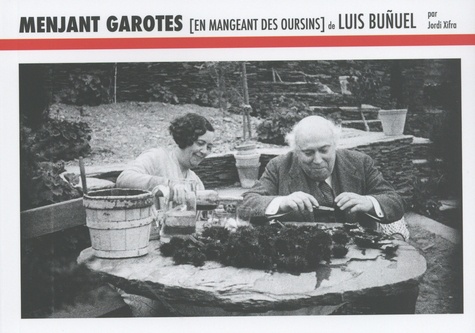

Cinéastes, réalisateurs

MENJANT GAROTES de Luis Buñuel. [en mangeant des oursins

10/2023

Beaux arts

L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960

09/2004

Sociologie

Filmer les grands ensembles. Villes rêvées, villes introuvables, une histoire des représentations audiovisuelles des grands ensembles (milieu des années 1930 - début des années 1980)

10/2014

Critique littéraire

LES COLLECTIONS POLICIERES EN FRANCE. Au tournant des années 1990

01/1992

Arts et traditions populaires

Les années mémoire 1970

09/2023

Histoire de France

Journalisme et littérature dans la gauche des années 1930

12/2014

Sports

A la découverte des moissonneuses-batteuses 1920-1990

10/2020

Sports

La boxe en Guyane. Souvenirs des années 1950

06/2020

Romans policiers

Agatha Christie, L'Intégrale Tome 2 : Les années 1926-1930

06/2024

Littérature française

Le rire de Garcia

02/2020

Economie

Histoire des salaires en France des années 1940 aux années 1960 (1944-1967). Analyse historique et économique d'un système salarial avancé

01/2021

Histoire internationale

Histoire des Togolais, Des origines aux années 1960

06/2011

Tauromachie

Sur la tauromachie. Oeuvre journalistique, conférences et interviews

03/2021

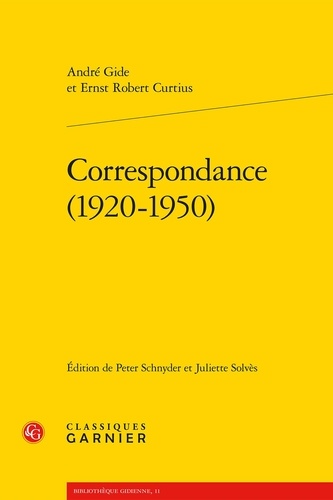

Critique littéraire

Correspondance. (1920-1950)

12/2019