Du pain et de la liberté. Socio-histoire des partis populaires apristes (Pérou, Venezuela, 1920-1962)

Extraits

Humour

Quelques jours de congé

11/2023

Littérature française

Niger en transition 1960-1964. Souvenirs et rencontres

02/2007

Histoire de l'art

Paris Bohèmes 1830-1960. Des romantiques à la Beat Generation, le souffle de la liberté et de l'anticonformisme

10/2021

Histoire internationale

Terre d'amour et de feu. Israël, 1926-1961

06/2018

Sciences historiques

Le pain oublié. Le pain dans le Pas-de-Calais (1900-1922) Tome 1, L'avant-guerre

04/2018

Littérature française

Réminiscence

12/2003

Littérature française

Simulacre. (2000-2009...)

11/2011

Histoire du cinéma

Paris cinés. 1982-1992, des cinémas disparaissent

06/2023

Sociologie

La socio-histoire

03/2002

Critique littéraire

Le polar américain, la modernité et le mal. (1920-1960)

08/2006

Histoire internationale

Ma vie et mes luttes

10/2011

Ouvrages généraux

Pain et liberté, du Moyen-Age au XXIe siècle. Une histoire politique du pain

11/2023

Littérature française

Nouvelle Hebride et 1922/30

09/1978

Humour

Quelques enfants. Edition revue et augmentée

11/2021

Poésie

Donnant Donnant. Poèmes 1960-1980

09/2006

Sciences politiques

Contre le fascisme (1922-1940)

01/2015

Entre deux guerres

1922-1929, les années folles ?

02/2022

Photographes

Jean-Marie Périer. 1960-1970

10/2021

Beaux arts

Les peintres mexicains (1910-1960)

10/2013

Pléiades

JOURNAL. Tome 2, 1926-1950

05/1997

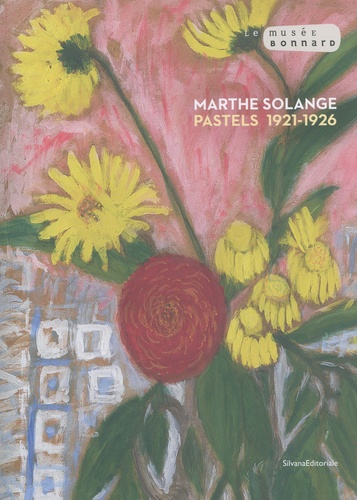

Dessin

Marthe Solange. Pastels 1921-1926

05/2023

Ecrits sur l'art

Actes d'art (1960-1980)

05/2022

Musique, danse

György Ligeti

05/2016

Histoire internationale

Anarchistes dans la révolution populaire de 2017 au Vénézuela. Au coeur du peuple

11/2018

Histoire internationale

La politique étrangère de la première République du Togo, 1960-1963

08/2015

Poésie

Journal 1952-1962

11/2012

Littérature étrangère

Journal 1962-1969

11/2015

Sociologie

Migrations et mise en valeur de la Basse Côte d'Ivoire (1920-1960)

04/2013

Littérature française

TOUS FEUX ETEINTS (CARNETS 1965,1966,1967)

05/1975

Philosophie

Notes des cours au Collège de France (1958-1959 et 1960-1961)

10/1996