Sulpice Sévère

Extraits

Russie

Le livre noir de Vladimir Poutine

11/2023

Sciences historiques

Les Fermiers de l'Île de France. L'ascension d'un patronat agricole, XVe-XVIIIe siècle

12/1994

Actualité et médias

Le temps de la vérité

11/2020

Histoire de France

La grande histoire des Français sous l'Occupation. Volume 1, Le peuple du désastre

12/2019

Critique littéraire

Correspondance 1920-1946. "Y a-t-il quelque chose qui nous importe plus que la vérité ?"

01/2015

Beaux arts

Libye antique. Un rêve de marbre

11/2010

Religion

Le curé d'Ars. Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney

11/2004

Economie

La spirale de l'endettement dans le monde. Du constat de 1989 préfacé par Raymond Barre aux dérives du XXIe siècle

03/2020

Romans historiques

La recluse

09/1984

Histoire internationale

L'Algérie au passé lointain. De Carthage à la Régence d'Alger

02/2011

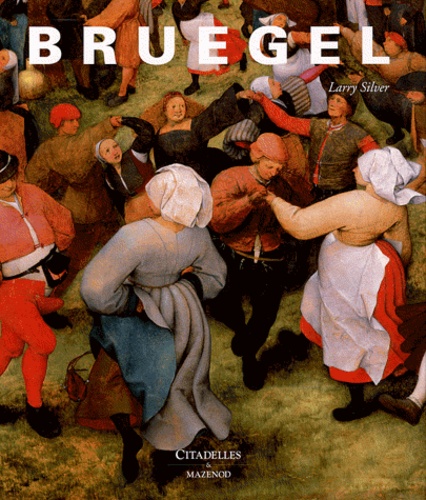

Beaux arts

Bruegel

09/2011

Littérature française

Le Traité de la Princesse ou la Princesse Maltraitée

01/2012

Histoire internationale

La social-démocratie sous Bismarck. Histoire d'un mouvement qui changea l'Allemagne

10/2013

Critique littéraire

Histoire de l'édition française. Tome 2, Le livre triomphant, 1660-1830

07/1998

Critique littéraire

Partigia. Primo Levi, la Résistance et la mémoire

06/2016

Romans historiques

Le crucifié de Eeralies

07/2015

Motivation, conflit

Mettre fin à tous les conflits. Aux racines de la cohésion

04/2021

Récits de voyage

Destination Kailash. La montagne sacrée du Tibet

05/2012

Littérature française

La comedie humaine la recherche de l absolu. La recherche de l absolu

02/2023

Critique littéraire

Paul Valéry

04/2008

Littérature érotique et sentim

Théodora. Suivi de L'Amazone de Prague

03/2018

Beaux arts

Trente ans de correspondance 1926-1959

02/2017

Littérature française

Fred - un instituteur laïque sous la Troisième République

05/2017

Critique littéraire

Chien de lisard

01/2017

Théorie, doctrine économique

Les sciences économiques du futur

05/2023

Autres

Philosophie N° 149, mars 2021 : Raymond Ruyer

03/2021

Littérature française

Voyages extraordinaires. L'Ecole des Robinsons et autres romans

02/2024

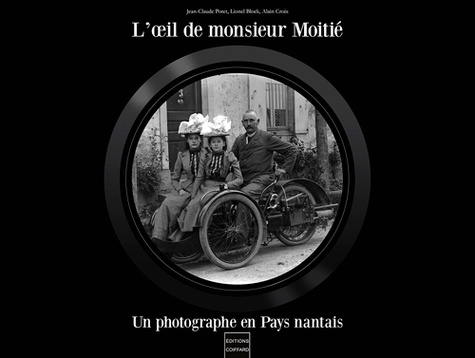

Photographie

L'oeil de monsieur Moitié. Un photographe en Pays nantais

09/2019

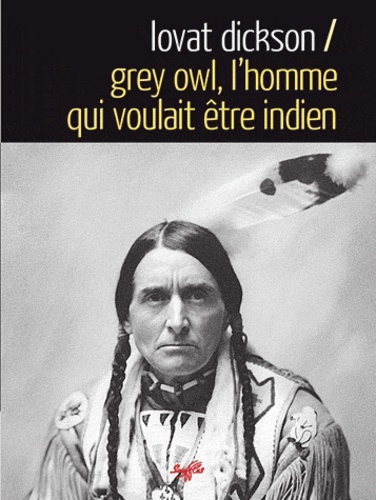

Critique littéraire

Grey Owl, l'homme qui voulait être indien

02/2011

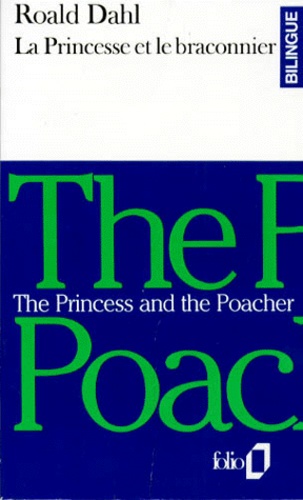

Anglais apprentissage

La Princesse et le braconnier

01/1990