Caterina Bonvicini Gallimard

Extraits

Critique littéraire

Jaccottet, traducteur d'Ungaretti. Correspondance 1946-1970

11/2008

Critique littéraire

Correspondance 1920-1957

12/2010

Littérature française

Romans et poèmes

04/2021

Divers

J'aimerais avoir le temps de dessiner les vaches

04/2021

Littérature française

Oeuvres Complètes Tome 1 : L'esprit de Paris. Chroniques parisiennes 1934-1947

09/2020

Biographies

Proust du côté juif

03/2022

Histoire internationale

Le feu dans la cité antique. Usages, risques, réglementations

01/2022

Contes des 4 coins du monde

La Reine des Abeilles

05/2023

Critique littéraire

Victoire pour Don Quichotte !

10/2015

Critique littéraire

Philippe Delerm et le minimalisme positif

01/2005

Poésie

America suivi de En Orient

02/2012

Poésie

Effilage du sac de jute

02/2011

Psychologie, psychanalyse

Génésique. Féminologie III

01/2021

Critique littéraire

L’atelier du roman. Conversation à Princeton avec Rubén Gallo

02/2019

Poésie

Les élégies

02/2016

Religion

Le rosaire sur le monde

06/2020

Beaux arts

Jacques Kerchache, portraits croisés

04/2003

Chanson française

Claude François. L'intelligence populaire en chansons

Le chanteur Claude François est à l'origine d'un continent musical que d'aucuns pensent connaître or, il n'en est rien. En dehors de quelques énormes succès des années 60, du planétaire Comme d'habitude, quelques chansons très connues des années 70 ont eu la particularité de donner l'image réductrice d'un chanteur "léger" à "paillettes-festives" , la seule qui demeure dans les esprits.

Cette caractéristique a engendré contre lui des formes de discrédits permettant à diverses intelligentsias de congédier le chanteur de toute de respectabilité socio-artistique. Ultimement, au risque de choquer ou de faire ricaner, ce constat résonne comme un mauvais diagnostique sur l'état de notre société et de notre culture... C'est oublier un peu vite celui qui, dès 1962, dans le monde du pop / rock français, a été consacré idole aux côtés de Richard Anthony et Johnny Hallyday avant d'aborder ensuite, avec talent et maîtrise, les rivages la country, de la soul music et du funk.

Auscultant les fondations de son répertoire, cet ouvrage tente de pallier ces étranges lacunes. Depuis sa disparition le 11 mars 1978, l'écrasante majorité des ouvrages qui lui ont été consacrés ont totalement occulté la matière première qui a rendu son nom célèbre dans France entière : la chanson, la musique. Olivier Delavault a travaillé à la télévision de 1969 à 1988 dans les secteurs technique puis artistique. L'émission qu'il présenta à France-Inter en 1996 sur les chansons "françaises" issues d'une adaptation l'on poussé à écrire en 2003 le Dictionnaire des chansons de Claude François ; une collaboration en 2010 avec Richard Anthony pour sa dernière autobiographie, un essai sur Jacques Brel, Mots de Brel. Le dégoût essentiel en 2013. Olivier Delavault est également l'auteur, en 2007, d'une biographie de Geronimo chez Folio/Biographie, Gallimard.

01/2023

Critique littéraire

Le désir monstre. Poétique de Pierre Jean Jouve

11/2006

Autres éditeurs (F à J)

La chanson du monde qui change. Un hymne pour les enfants

09/2021

Critique

Cours de poétique. Tome 1, Le corps et l'esprit 1937-1940

01/2023

Critique

Cours de poétique. Tome 2, Le langage, la société, l'histoire (1940-1945)

01/2023

Latin - Littérature

Ainsi parlait Pétrarque. Dits et maximes de vie, Edition bilingue français-latin

10/2021

Critique littéraire

Correspondance. 1945-1959

09/2013

Critique littéraire

Les entretiens de la Fondation des Treilles Tome 3 : La place de la NRF dans la vie littéraire du XXe siècle : 1908-1943

10/2009

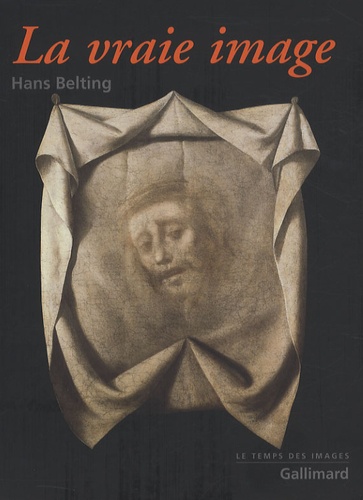

Beaux arts

La vraie image. Croire aux images ?

10/2007

Critique littéraire

Le très curieux Jules Verne. Le problème du père dans les Voyages extraordinaires

03/2005

Littérature française

Le chat de Mara

09/2014

Critique littéraire

Antonin Artaud, ce désespéré qui vous parle. Essais

02/1993

Histoire de France

La Commune. Réflexions sur la Commune, avec 3 DVD

11/2018