mécénat financement

Extraits

Histoire de France

Financer la guerre au XVIIe siècle. La dette publique et les rentiers de l'absolutisme

03/2012

Droit

Les pratiques de l'industrie pharmaceutique au regard du droit de la concurrence

07/2010

Sociologie

Football, religion et politique en Afrique. Sociologie du football africain

06/2010

Actualité et médias

La République des mallettes. Enquête sur la principauté française de non-droit

09/2011

Paramédical

Le pilotage des RH à l'hôpital. Stratégies et outils d'optimisation

11/2019

Droit

La taxe générale sur les activités polluantes. Une remise en cause radicale de la politique de l'eau ? Compte-rendu du colloque organisé au Sénat le 20 octobre 1998

12/1998

Sciences politiques

L'infiltrée. Une femme au coeur des réseaux terroristes islamistes

05/2003

Economie

La révolte fiscale. L'impôt : histoires, théories et avatars

03/2019

Droit

La régulation des partis politiques

04/2019

Littérature française

Ecosophia. Roman d'anticipation économique

05/2017

Histoire de la médecine

Une Révolution des idées reçues. Petite encyclopédie médicale au siècle des lumières

10/2022

Fonction publique

Les informations administratives et juridiques N° 3, mars 2021 : Le rapport social unique et la base de données sociales

04/2021

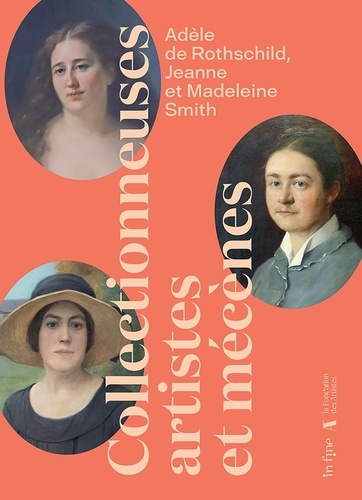

Histoire de l'art

Adèle de Rothschild, Jeanne et Madeleine Smith. Collectionneuse, artistes et mécènes

10/2022

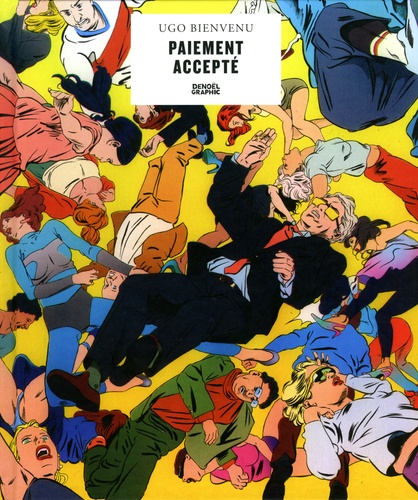

BD tout public

Paiement accepté

05/2017

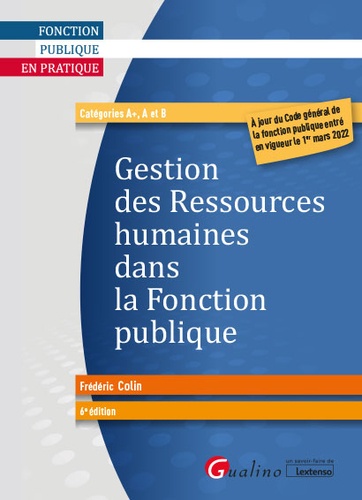

Fonction publique

Gestion des ressources humaines dans la Fonction publique. 6e édition

04/2022

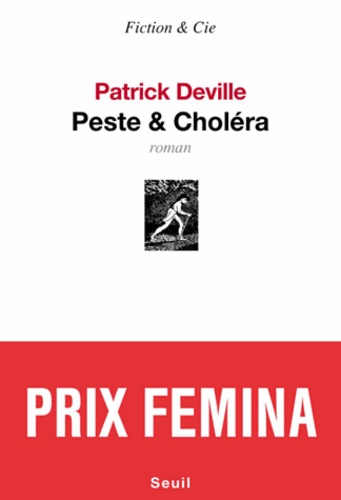

Littérature française

Peste et Choléra

08/2012

Histoire et Philosophiesophie

La recherche spatiale française

03/2006

Histoire des idées politiques

Manuel d'histoire du PCF

06/2023

Récits de voyage

Mémoire d'un pionnier de la globalisation

03/2023

Immobilier, droit de la constr

Agent immobilier. Statut juridique, achat, vente, location, gestion, Edition 2021-2022

05/2021

Histoire de France

La mobilisation financière pendant la Grande Guerre. Le front financier, un troisième front

12/2015

Sciences de la terre et de la

Dynamique des élevages pastoraux et agropastoraux en Afrique intertropicale

10/2019

Santé, diététique, beauté

Toxic story. Deux ou trois vérités embarrassantes sur les adjuvants des vaccins

10/2016

Economie

Implanter le capitalisme en Afrique. Bonne gouvernance et meilleures pratiques de gestion face aux cultures locales

11/2011

Economie

Start-up mania. La French Tech à l'épreuve des faits

02/2020

Droit

Un pognon de dingue. Reconstruire l'action sociale

03/2019

Sciences politiques

Aide internationale et sociétés civiles au Niger

11/2015

Sociologie du travail

Aux côtés des artistes. Producteurs de cinéma et administrateurs du spectacle vivant

12/2021

Sociologie

Une voie sociale pour l'Europe. Emergence et luttes de la société civile organisée

05/2019

Economie

Tous milliardaires ! Le rêve français de la Silicon Valley

11/2019