Iliade Homère Papyrus

Extraits

BD tout public

Voltaire amoureux Tome 1

10/2017

Théâtre

Électre. Une pièce de théâtre de Jean Giraudoux

01/2023

Autres philosophes

Thoreau, yogi des bois

11/2023

Romans historiques

J'ai construit la tour en fer

11/2016

Critique littéraire

Anthologie grecque. Edition collector

04/2019

Poésie

La Pléiade. Poésie, poétique

04/2024

Grec ancien - Littérature

La parole et le marbre. Aux origines de la poétique grecque

06/2021

Littérature française

Comme un sillage sans bateau

06/2021

Littérature étrangère

Palinure de Mexico

12/1985

Histoire internationale

IL A FALLU CE DEUIL POUR SE RETROUVER. Journal de la guerre du Kosovo

01/2000

Critique littéraire

Argonautiques. Tome 1, Chants 1 et 2, Edition bilingue français-grec ancien

01/1975

Beaux arts

Les Etrusques

03/2010

Théâtre - Pièces

Shakespeare - Tragédies - T.1 - Editions bilingue francais/a

01/2023

Histoire internationale

Histoire de l'Europe. Tome 2, L'Europe classique

03/1983

Histoire de France

Napoléon en mer. Un feu roulant de questions

09/2015

Petits classiques parascolaire

L'Odyssée

Collège

L'Odyssée

04/2023

Religion

Métamorphoses du sacré. Acculturation, inculturation, syncrétisme, fondamentalisme

01/2000

Philosophie

Le petit métaphysicien illustré

06/2014

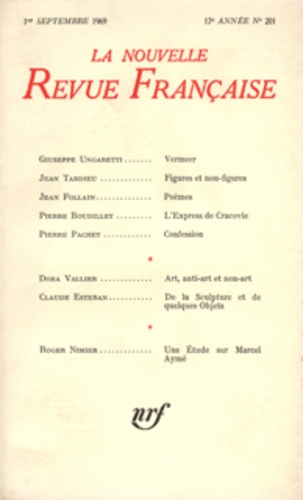

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

09/1969

Critique littéraire

Les héros et la mort dans les traditions épiques

10/2018

Poésie

Ultimatum

05/2023

Pléiades

Un roi sans divertissement et autres romans

03/2020

Critique littéraire

Notre-Dame de Paris, le manuscrit

05/2016

Histoire ancienne

Les Phéniciens. "L'antique royaume de la pourpre"

11/1996

Poésie

Paradis perdu ; Paradis reconquis. Edition bilingue français-anglais

04/2022

Littérature portugaise

Un jour j'irai à Sagres

05/2022

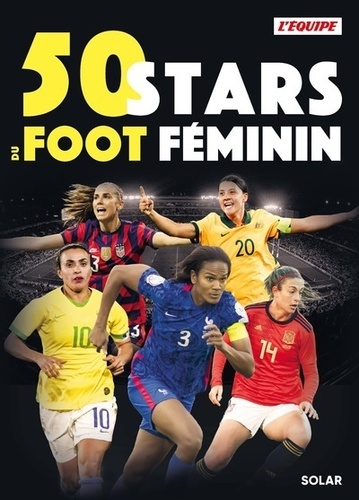

Football

50 stars du foot féminin

06/2023

Pléiades

Journaux de guerre. Tome 2, 1939-1948

02/2008

Pléiades

Journaux de guerre. Tome 1, 1914-1918

02/2008