Kaboul Afghanistan

Extraits

Sciences politiques

Entre humanitaire et humanité. Mères pour la paix

09/2019

Géopolitique

Stupéfiant Moyen-Orient. Une histoire de drogue, de pouvoir et de société

01/2023

Histoire internationale

Femmes d'exception

10/2019

Sciences politiques

La guerre par ceux qui la font. Stratégie et incertitude au XXIe siècle

03/2016

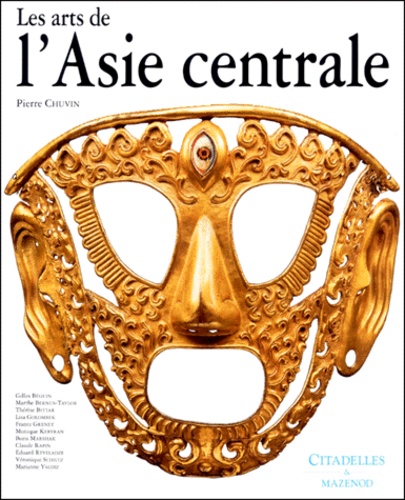

Beaux arts

Les arts de l'Asie centrale

11/1999

Théâtre

ÉCRITS-CRIÉE - n° 3 et 4 - La revue du Théâtre national de Marseille. CRI-CRI 3 et 4

06/2022

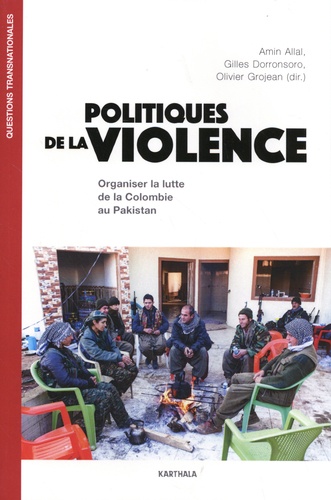

Sociologie politique

Politiques de la violence. Organiser la lutte de la Colombie au Pakistan

11/2021

Europe et Droits de l'homme

L'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés aux portes de l'Europe

01/2022

Sciences politiques

Le temps des décisions. 2008-2013

06/2014

Histoire internationale

Au coeur de la Guerre froide. Le combat d'un ambassadeur américain pour la paix

09/2011

Histoire internationale

Chronique de la guerre interne au Pérou 1980-2000. Etude d'anthropologie de la violence

06/2018

Sciences politiques

Les enfants de la guerre

09/2017

Sociologie

Françoise Héritier, le goût des autres

Musique, danse

Le sens du son. Musiques traditionnelles et expression populaire

03/2007

Russie

La chute de l'Union soviétique. 1982-1991...2023

04/2023

Géopolitique

Carnet de guerre. 2021, une année d'incertitudes

03/2022

Histoire de France

La question d'Orient sous Louis-Philippe

05/2015

Critique littéraire

Etoiles d'Encre N° 9-10, Mars 2002 : Les Filles du feu

04/2002

Sociologie

Les états de paix

01/2023

Poésie

La source de lumière

09/2021

Terrorisme

L'Occident face au terrorisme. Regards critiques sur 20 ans de lutte contre le terrorisme

09/2021

Romans policiers

Morts au Salève Tome 1 : La malédiction

09/2023

Sciences politiques

Sacré versus sécularisation. Religion et politique dans le monde

10/2014

Sciences politiques

Désarmement nucléaire / urgence. La guerre nucléaire est commencée

03/2014

Littérature française

La vie légale

01/2021

Livres 0-3 ans

Le Voyage de Betsalel - L'Art en fête - (tome 4) Chabbat et Roch 'Hodech

11/2012

Sciences politiques

Médecins sans frontières. La biographie

10/2004

Littérature française

La petite Afghane

03/2017

Histoire internationale

Nous autres. Eléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse

10/2016

Actualité et médias

Merah. L'itinéraire secret

06/2015