double hélice

Extraits

Théâtre

Comédie-francaise. Une histoire du théâtre

10/2018

Romans historiques

J'ai aimé une reine

03/2003

Religion

Stefano Kaoze : la sagesse bantu et l'identité négro-africaine. Mélanges offerts à l'abbé Stefano Kaoze à l'occasion du centième anniversaire de son ordination sacerdotale

01/2018

Histoire et Philosophiesophie

Le vivant. La singularité et l’universel

11/2019

Histoire de France

La bataille d'Angleterre. 10 Août 1940

11/2010

Physique, chimie

Les Mille et Une questions de la chimie en prépa 1re année PCSI. 3e édition revue et corrigée

06/2019

Sociologie

Les leçons du Japon. Un pays très incorrect

03/2019

Développement durable-Ecologie

Tourisme durable et patrimoines. Une dialectique développementale ? (Europe-Caraïbe-Amériques-Afrique-Asie)

11/2011

Droit

Le couple et les principes juridiques d'égalité et de non-discrimination

02/2004

Littérature étrangère

Concerto fantastique. Toutes les nouvelles

01/2010

Critique littéraire

Les fées au Moyen Age. Morgane et Mélusine - La naissance des fées

12/1984

Religion

Elhadj Mahmoudou Bâ Fondateur d'Al-Falah. Marabout et combattant contre l'ignorance et l'analphabétisme

03/2020

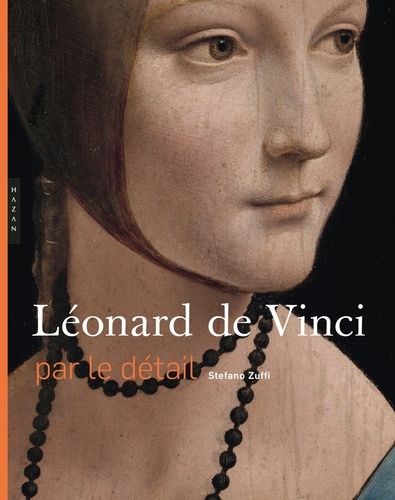

Beaux arts

Léonard de Vinci par le détail

02/2019

Musique, danse

Quelques pages arrachées...

05/2012

Littérature française

Je m'appelle Amschel en hébreu

11/2015

Sociologie

En exil sur l'Altiplano. Parcours identitaires des exilés de langue allemande en Bolivie (1933-1945)

10/2020

Primaire parascolaire

L'Année de CM1. Tout pour réussir

02/2020

Philosophie

Les raisons de l'art. Essai sur les théories de la peinture

05/2014

Critique littéraire

"Ôte-moi d'un doute...". L'énigme Corneille-Molière

10/2006

Romans historiques

Les conquérants d'Aton Tome 1 : La part de vérité

Philosophie

Guerres invisibles : la fin du réel. Art et empire médiatique de l'Orient à l'Occident

06/2014

Critique littéraire

Cahiers Roger Martin du Gard Tome 8 : Ecritures de la guerre

11/2014

Scolaire lycée général et tech

Santé & Social 2de. Edition 2019

08/2019

Droit

Le financement des campagnes électorales

11/2019

Littérature étrangère

Le Petit Oiseau Blanc. Ou aventures dans les jardins de Kensington

09/2006

Psychologie, psychanalyse

Le complexe fraternel

04/2008

Policiers

L'ombre de Némésis

04/2019

Sociologie du travail

Chroniques du Travail N° 10, mars 2021 : Valorisation des parcours syndicaux et formation des représentants du personnel

02/2021

Sphère économique

RÉSISTE POUR DE NOUVEAUX JOURS HEUREUX. SÉRIE 1 - ÉPISODE 1

02/2022

Revues

Cahiers du CRLF N° 12/2021 : L'amour extraconjugal en littérature

02/2021