classiques

Extraits

Musique, danse

Géographie de l'opéra au XXe siècle

10/2007

Histoire et Philosophiesophie

Candide et le physicien

04/2008

Musique, danse

Guide des formes de la musique occidentale

09/2010

Philosophie

INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE POLITIQUE. Démocratie et révolution

04/2005

Sciences historiques

Ibn Khaldûn. L'homme et le théoricien de la civilisation

10/2006

Philosophie

Prolégomènes à la charité. 4e Edition revue et augmentée

11/2018

Sciences historiques

Une histoire de l'égalité. Leçons pour le XXIe siècle

08/2020

Poches Littérature internation

Kim-Vân-Kiêu

03/2003

Musique, danse

La génération romantique. Chopin, Schumann, Liszt et leurs contemporains, avec CD

04/2002

Loisirs et jeux

Cherche et trouve dans la ville

10/2014

Critique littéraire

Jordane et son temps, 1947-1994. Catalogue de l'exposition de l'université de Bourgogne

04/2017

Philosophie

L'âge séculier

03/2011

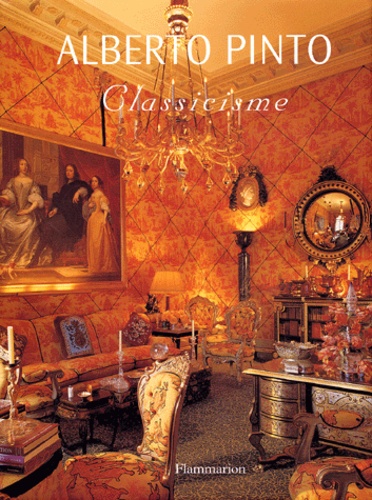

Décoration

Alberto Pinto, Classicisme

04/2002

Sciences de la terre et de la

Astronomie populaire. Tome 1

03/2009

Littérature française

Le lycéen

10/2000

Policiers

Les aventures du juge Ti Tome 1 : Les débuts du juge Ti

03/2009

Philosophie

La Mothe Le Vayer et Naudé

09/1997

Critique littéraire

ENTRETIENS. Quanrante ans de vie littéraire, volume 3, 1979-1996

11/1999

Religion

Le Christ de Cyrille d'Alexandrie. L'humanité, le Salut et la question monophysite

10/1997

Histoire ancienne

Des Dolmens pour les morts. Les mégalithismes à travers le monde

02/1985

Poésie

Poèmes 1961-1987

12/1987

Histoire et Philosophiesophie

Les industries de l'imaginaire. Pour une analyse économique des médias

01/1991

Philosophie

Le savant et le politique aujourd'hui. Colloque de La Villette, 7 juin 1996

10/1996

Economie

Le nouvel état industriel. Essai sur le système économique américain

02/1989

Philosophie

Oeuvres. Tome 11-2, Les questions concernant la liberté, la nécessité et le hasard (Controverse avec Bramhall)

02/1999

Religion

L'aveu et le pardon. Les difficultés de la confession (XIIIe-XVIIIe siècle)

03/1990

Littérature étrangère

Le manuel de la passion solitaire

09/2012

Musique, danse

A la recherche de Marius Petipa. Un itinéraire franco-russe, gros plan sur La Bayadère

11/2019

Beaux arts

Renoir au XXe siècle

09/2009

Allemand apprentissage

DE LA FRANCE

01/1994