capital idéologie

Extraits

Guides étrangers

Une vie de Pintade à Madrid

03/2011

Histoire internationale

Willi Münzenberg. Artiste en révolution (1889-1940)

10/2008

Sciences historiques

Le déshonneur dans la République. Une histoire de l'indignité, 1791-1958

11/2008

Littérature étrangère

Le moine aux yeux verts

11/2017

Critique littéraire

Des monuments historiques et littéraires vus par un journaliste du XIXe siècle

02/2016

Sciences politiques

Molenbeek-sur-djihad

01/2017

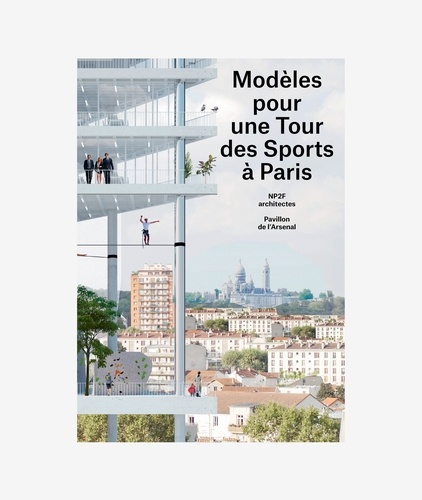

Beaux arts

Modèles pour une tour des sports à Paris. NP2F architectes

02/2019

Sociologie

Les brésiliens à Paris au fil des siècles & des arrondissements

10/2019

Littérature française

Ange Pitou - Tome I - Les Mémoires d'un médecin. Un roman historique d'Alexandre Dumas

01/2023

Historique

L'enfer est vide, tous les démons sont ici

09/2021

Littérature française

MARIE DU FOND DU COEUR TOME 1 : UNE ENFANCE CORREZIENNE ENTRE 1930 ET 1950

03/2000

Sciences politiques

Retour de flamme en Côte d'Ivoire

04/2010

Histoire de France

Les années Giscard. Institutions et pratiques politiques, 1974-1978

11/2003

Biographies

Poisson

03/2023

Littérature étrangère

Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre

05/2017

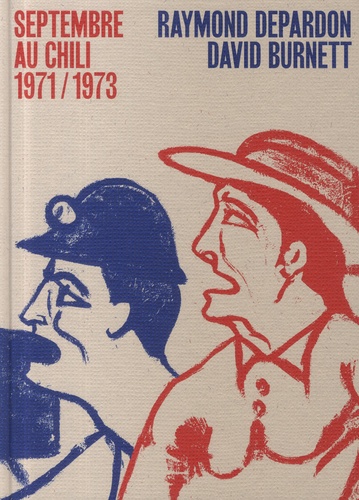

Thèmes photo

Septembre au Chili 1971/1973

09/2023

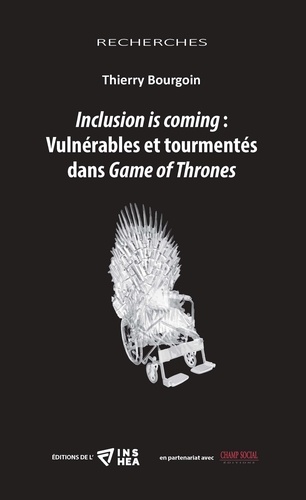

Cinéma

Inclusion is coming : Vulnérables et tourmentés dans Game of Thrones

01/2021

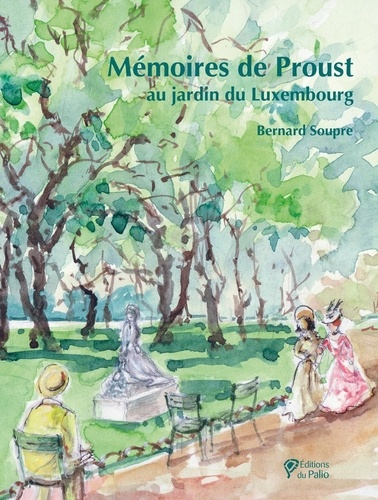

Histoire et aménagement des ja

Mémoires de Proust au jardin du Luxembourg

09/2023

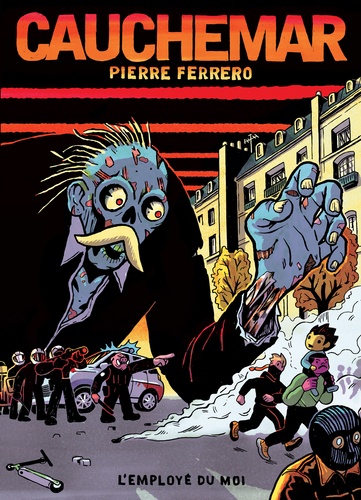

Indépendants

Cauchemar

11/2023

Littérature étrangère

Le Dévoué

Historique

Brel : une vie à mille temps Tome 1 : Quand on n'a pas que la musique

11/2021

Beaux arts

Cézanne et Paris. Album de l'exposition

10/2011

Graphisme

Graphisme

05/2022

Littérature française

Kavarna

05/2021

Art japonais

Hiroshige et Keisai. Les soixante-neuf stations du Kisokaïdo

10/2021

Littérature française

Belgrade-Paris : l'itinéraire d'une intégration réussie

06/2021

Histoire de France

Le Roi Stanislas

09/2000

Littérature française

La bella figura

07/2021

Lecture, écriture

Geronimo Stilton Tome 1 : Le Sourire de Mona Sourisa

06/2004

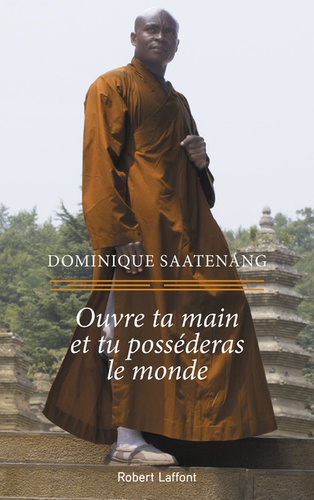

Sports

Ouvre ta main et tu possèderas le monde

04/2017