Mérine Céco

Extraits

Manifestes extrémistes

Socialisme fasciste

09/2021

Sorcellerie

Etre sorcière aujourd'hui

10/2021

Histoire de la philosophie

Naissance du sous-homme au coeur des lumières. 2e édition

05/2023

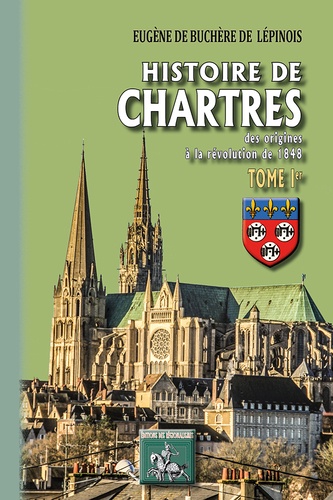

Sciences historiques

Histoire de Chartres. Tome 1, Des origines au XIVe siècle

06/2019

Littérature française

Les pays d'en haut

08/2011

Revues

Travailler en collaboration à l'école - Revue 90

10/2022

Généralités

Études Roussillonnaises - Tome XXVII. Sur les pas de Benoît XIII, édition des Actes du concile de Perpignan (15 novembre 1408-26 mars 1409)

12/2022

Littérature française

Le Grain de beauté

07/2016

Faits de société

Merah, ce que l'affaire ne nous dit pas

03/2013

Littérature française

Sans aucune nuance

02/2013

Histoire de France

La cathédrale

10/1989

Critique littéraire

Casanova. Les dessus et les dessous de l'Europe des Lumières

02/2006

Critique littéraire

Paul-Louis Courier, vies...

03/2009

Littérature française

Tout paradis n'est pas perdu. Chronique de 2015 à la lumière de 1905

01/2016

Droit

La physiologie de l'arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle

03/1999

BD tout public

Lucarne

03/2019

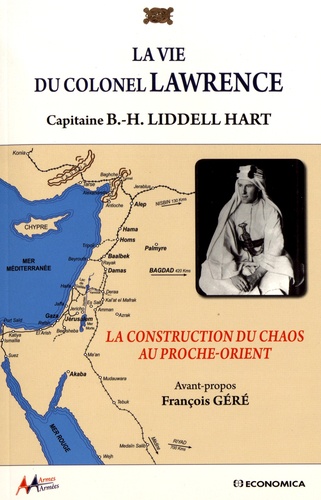

Histoire internationale

La vie du colonel Lawrence

01/2018

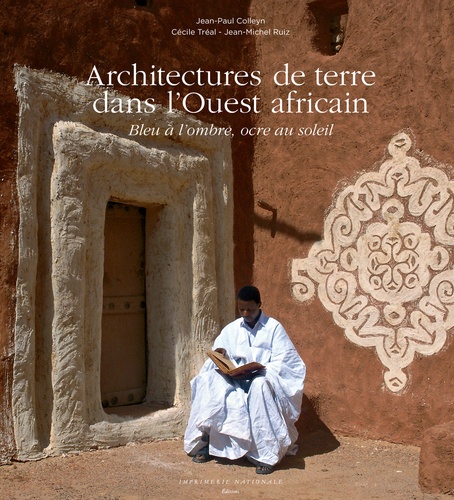

Photographie

Architectures de terre dans l'Ouest africain. Bleu à l'ombre, ocre au soleil

04/2016

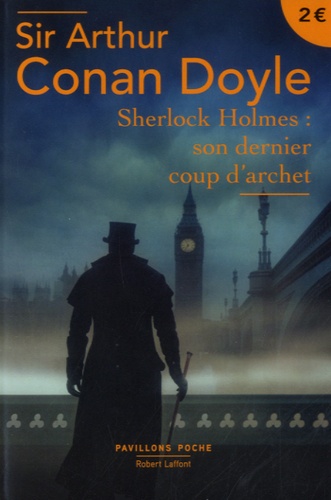

Policiers

Sherlock Holmes : son dernier coup d'archet

01/2016

Littérature française

Lectures indiaocéanes. Essais sur les Francophonies de l'Océan Indien

07/2016

Autres langues

Du loup et de la biche. Edition bilingue français-occitan

12/2015

12 ans et +

Les étoiles ensevelies

02/2017

Développement durable-Ecologie

Le cargo de la honte. L'effroyable odyssée du Probo Koala

05/2010

Romans historiques

Wanda. De la Sibérie à Anvers, le courage de la différence

02/2013

Provence, Alpes, Côte d'Azur

Balades curieuses dans les calanques. L'écoguide

03/2022

Littérature française

Les douces choses

04/2022

Histoire militaire

Les 10 plus grandes batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale

02/2023

Thèmes photo

CARÈNES, ACTE II

10/2022

Histoire médiévale

Vie de saint Guilhem, duc d'Aquitaine, comte de Toulouse, premier prince d'Orange

03/2021

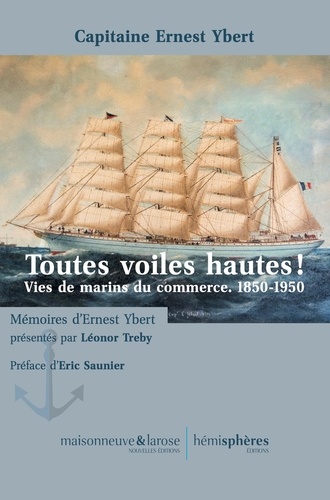

Récits de mer

Toutes voiles hautes !. Vies de marins du commerce. 1850-1950

10/2022