Laurence Pineau, Xavier Amouyal, Alfred Errera, Jaël Vieira

Extraits

Archéologie

Gallia N° 79-2, 2022

04/2023

Droit

Les mutations de la justice pénale internationale ?

11/2018

Critique

Gérard Philipe : le devenir d'un mythe

04/2024

Fantasy

Les Chroniques de Midgard Tome 2 : Yggdrasil. La Révélation

03/2022

Cinéma

L'acrobate. Avec 1 DVD

07/2019

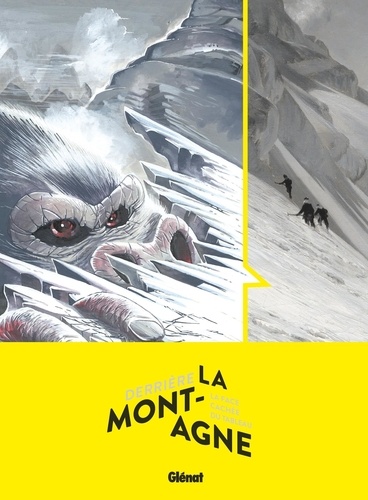

Montagne

Derrière la montagne. La face cachée du tableau

12/2019

Religion

Sommes-nous sortis de la crise du modernisme ? Enquête sur le XXe siècle catholique et l'après-concile Vatican II

11/2016

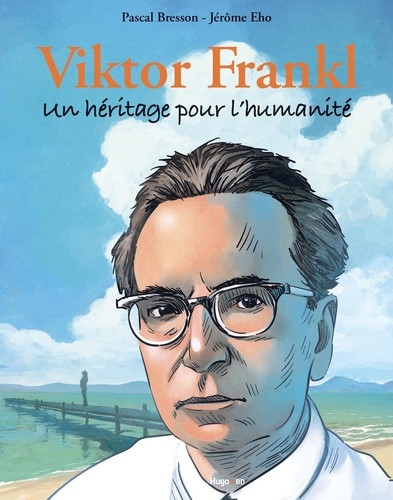

Historique

Viktor Frankl. Un héritage pour l'humanité

11/2023

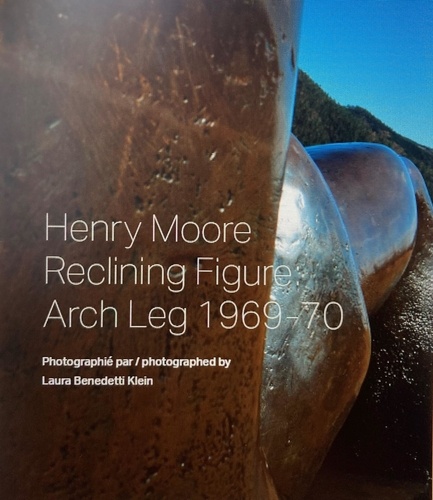

Référence

Henry Moore - Reclining Figure: Arch Leg 1969-70. Photographié par/Photographed by Laura Benedetti Klein

06/2022

Sociologie

L'appel du texte. Sociologie du savoir bibliste

10/2011

Photographie

Le primitivisme dans la photographie. L'impact des arts extra-européens sur la modernité photographique de 1918 à nos jours, Edition bilingue français-anglais

11/2012

Musique, danse

Le destin russe et la musique. Un siècle d'histoire de la Révolution à nos jours

03/2005

Poésie

Fin du monde

09/2013

Littérature érotique et sentim

Hombres. Poésie érotique

04/2018

Poésie

Poésie de l'Art faber. Quand les poètes racontent et façonnent les mondes économiques

06/2024

Couple, famille

Il était une fois... ton journal

12/2019

Beaux arts

Jacques Kerchache, portraits croisés

04/2003

Cosmologie - Histoire

Traité des figures célestes. Maître de Huainan, chap. 3

11/2022

Divers

A l'heure où les dieux dorment encore

11/2021

Architecture

Michi La Voie. 54 nouvelles stations du Tokaïdo

10/2021

Aviation

Une histoire de l'aviation. Peintures et illustrations mythiques du Fana de l'Aviation

10/2021

Beaux arts

Esthétique des fluides. Sang, Sperme, Merde dans la peinture française du XVIIe siècle

11/2011

Histoire de France

Indo-chine. Une histoire coloniale oubliée Tome 1, Découverte, évangélisation, colonisation

11/2012

Littérature étrangère

Errances sur le Six Voies

09/2012

Histoire internationale

Laurent le Magnifique

11/1997

BD tout public

Prise de terre. Abécédaire illustré des luttes environnementales

11/2014

Littérature étrangère

L'âme poétique du Japon. Yamato Uta... Le chant du Yamato

01/2002

Récits de voyage

Par monts et déserts

11/2016

Beaux arts

Pierre Bruegel l'Ancien

09/2020

Littérature étrangère

Le dernier voyage de Soutine

08/2016