Jean Guiraud. Souvenirs de jeunesse 1866-1900

Extraits

Religion

De l'exil aux tranchées 1901 / 1914-1918. Le témoignage des soeurs

07/2014

Sciences historiques

L'ascension sociale des notables urbains. L'exemple de Bourges : 1286-1600

08/2010

Sciences historiques

Familles de marins-pêcheurs et évolution des pêches. Littoral morbihannais 1830-1920

11/2005

Littérature française

Histoire de la littérature française pendant la Révolution, 1789-1800. 3e édition

10/2020

Philosophie

Notes des cours au Collège de France (1958-1959 et 1960-1961)

10/1996

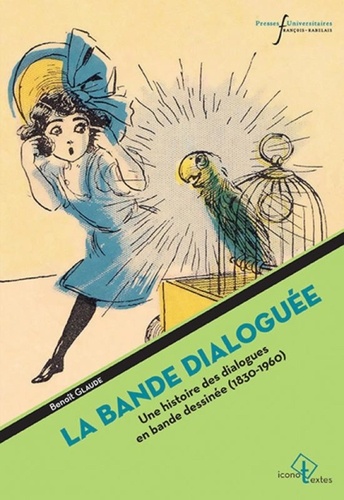

BD tout public

La bande dialoguée. Une histoire des dialogues de bande dessinée (1830-1960)

03/2019

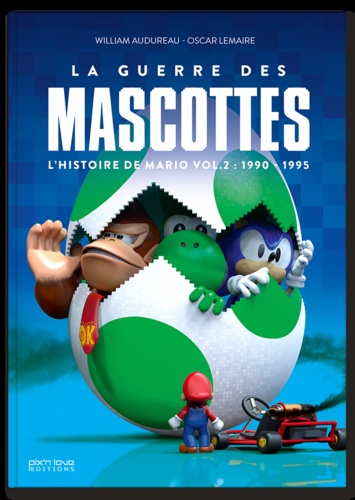

Informatique

L'histoire de Mario. Volume 2, La guerre des mascottes (1990-1995)

03/2017

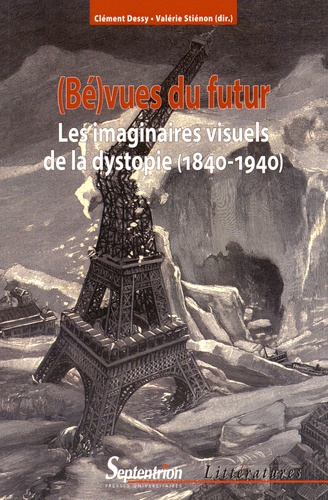

Critique littéraire

(Bé)vues du futur. Les imaginaires visuels de la dystopie (1840-1940)

08/2015

Critique littéraire

Carnets d'Allemagne 1919-1920 - Tome 3 des mémoires de Joseph Ligneau

02/2019

Lettres classiques

Les plaisirs et les jours - Proust - édition de luxe

10/2022

Histoire de France

Weygand. L'intransigeant

Littérature japonaise

Mon individualisme. Suivi de Quelques lettres aux amis

10/2021

Littérature française

L'Indifférent

Lecture 9-12 ans

Histoires des Jean-Quelque-Chose : Une famille aux petits oignons. L'intégrale 1

02/2018

Lecture 9-12 ans

Histoires des Jean-Quelque-Chose : Une famille aux petits oignons. L'intégrale 2

02/2018

Droit

"Des petits oiseaux aux grands principes". Mélanges en hommage au Professeur Jean Untermaier

03/2018

Philosophie

Jean-Jacques Rousseau et les passions. Colloque des 28 et 29 septembre 2012

06/2014

Histoire internationale

Souvenir des noces d'or de M. l'abbé Thibault, chanoine honoraire, curé-doyen de Vertus, 1839-1889

11/2020

Notions

Les fondements logiques de l'information chez Peirce

11/2021

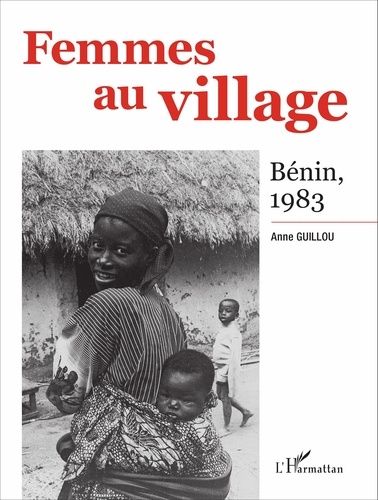

Sociologie

Femmes au village. Bénin, 1983

07/2016

Poésie

Je transporte des explosifs on les appelle des mots. Poésie & féminismes aux Etats-Unis

10/2019

Sociologie

La fracture

09/2021

Littérature française

Une amitié espagnole

02/2010

Sociologie

Penser par l'art. Jeux de regards, enjeux esthétiques, débats sociologiques

12/2022

Sociologie

La culture matérielle des élites sociales et des milieux populaires en Martinique. (1852-1900)

02/2023

Littérature française

D'exil. Quatre discours prononcés à la radio de Londres

10/1945

Théâtre

Gueules d'Automne

11/2009

Essais biographiques

Picasso sorcier

04/2022

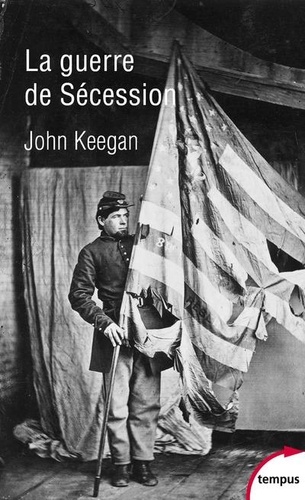

Guerre de sécession (1861 à 18

La guerre de Sécession. 2 CD audio MP3

08/2020

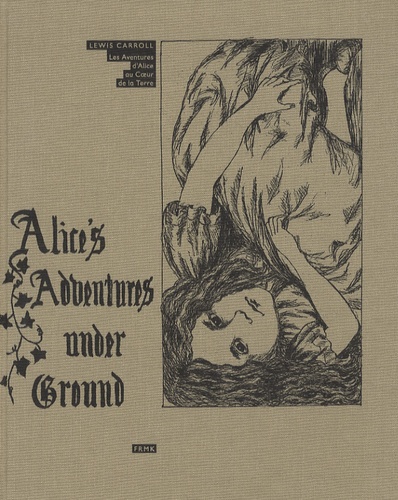

Littérature étrangère

Les aventures d'Alice au coeur de la Terre. Edition bilingue français-anglais

12/2008