Fiction érotique

Extraits

Littérature française

Le Condottière

02/2012

Sociologie

Cinema et crise(s) economique(s). Esquisse d'une cinématographie wallonne

02/2011

Histoire de France

La situation culturelle en France pendant l'Occupation et depuis la Libération. Notes rédigées en 1945 pour la Section historique de l'Armée américaine

03/2010

Littérature étrangère

Le Jardin des moines suivi de La Veillée à Benicarlo

09/2009

Droit

L'adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle

07/1998

Littérature française

La Forteresse. Scénario pour Michelangelo Antonioni

02/2009

Ethnologie

Tout passe : instantanés populaires et traces du passés à Lubumbashi

08/2005

Littérature française

L'écrivain de province. Journal 1981-1990

03/1991

Anglais apprentissage

The complete stories, Flannery O'Connor

09/2004

Littérature étrangère

Une impossibilité

01/2005

Littérature française

Genève 2050

09/2006

Histoire internationale

Alexandre Ier le feu follet

10/2000

Littérature française

Ils ont tué Oppenheimer

Psychologie, psychanalyse

Psychanalyse et révolution. Essais

10/2011

Littérature française

Histoires (presque) vraies. Récits

01/2000

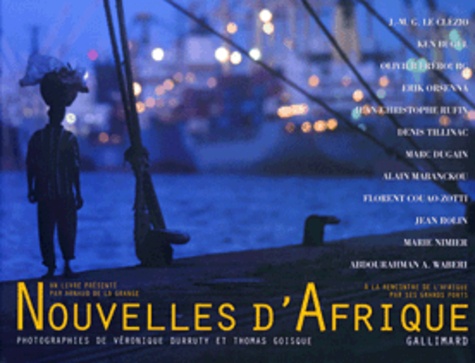

Tourisme étranger

Nouvelles d'Afrique. A la rencontre de l'Afrique par ses grands ports

10/2003

Littérature française (poches)

Ashkélone 2014

06/2020

Littérature française

BARBEGAL

10/1958

Critique littéraire

Sens et expression. Etudes de théorie des actes de langage

09/1982

BD tout public

Je ne te connais pas

04/2019

Romans historiques

Champ d'espoir. Le roman de Teruel

02/2018

Littérature française

Lèvres de pierre. Nouvelles classes de littérature

08/2018

12 ans et +

Never again

11/2018

Romans historiques

Le feu divin

09/2016

Littérature française

Molécules

08/2016

Littérature étrangère

La vie dans la tombe

03/2016

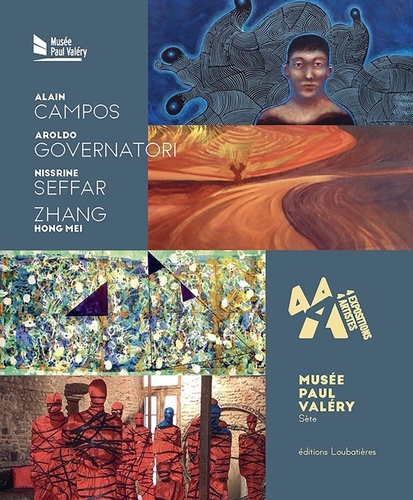

Art contemporain

4 à 4. Alain Campos, Araldo Governatori, Nissrine Seffar, Zhang Hong Mei

08/2022

Girls

Il était une fangirl Tome 3 : Rosie & la bête

03/2022

Ethnologie

Saint-Louis du Sénégal. Palimpseste d'une ville

02/2012

Revues

Orages N° 20, mars 2022 : Le génie de la religion

03/2022