Critiques sociologiques

Extraits

Critique littéraire

Le château de Seix. Journal 1992

07/1998

Pléiades

Contes et nouvelles

04/1976

Littérature étrangère

Orphelins

05/2007

Critique littéraire

Europe N° 1082-1083-1084, juin-juillet-août 2019 : Jacques Rivière, Jean Prévost. 1919, le traité de Versailles

06/2019

Contes et nouvelles

La potiche a peur en rouge. Et cent autres fables express

10/2021

Beaux arts

Le droit à la beauté. Chroniques de L'Express (1960-1992)

01/2017

Critique littéraire

L'appropriation. L'interprétation de l'altérité et l'inscription du soi

01/2019

Sociologie

Dire les guerres. Performance & Création

09/2019

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

09/1969

Sciences politiques

Charles Nodier. Le politique masqué

10/2018

Témoins

Joseph Vialatoux (1880-1970)

03/2021

Sociologie

Incidence 16. Nos mots et les leurs : autour d'un texte de Carlo Ginzburg

05/2022

Littérature française

Yves Velan. Une poétique de la rupture

11/2023

Espace

Une histoire de la conquête spatiale. Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space

02/2024

Cinéma

Ténèbres empoisonnées ? Cinéma, jeunesse et délinquance de la Libération aux années 1960

10/2017

Policiers

I cursini

09/2012

Sciences politiques

Sociologie du crime politique. L'être humain à l'époque de son inutilité

08/2013

Garder la forme

Votre santé au travail on s'en parle ?

08/2021

Histoire du droit

La cassation française à l'épreuve du nombre. Chronique d'une émancipation inachevée

09/2021

Poésie

Ultimatum

05/2023

Cinéma

Le Coq et le Rat. Chronique cinématographique du XXe siècle

12/2019

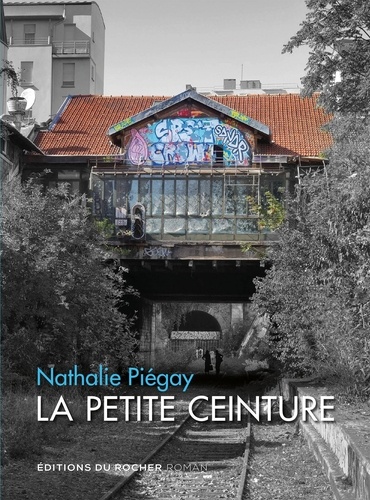

Littérature française

La Petite Ceinture

01/2020

Poésie

Pour le prix de ma bouche. Poésie roumaine post-communiste

12/2019

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Goethe

11/2019

Primaire parascolaire

Mon gros cahier du petit citoyen

10/2019

Religion

Après dieu

10/2019

Critique littéraire

Epistémogéographies. Les fabriques de l'espace et du savoir dans la fiction

10/2019

Philosophie

Bibliographie mondiale des écrits sur Jean-Jacques Rousseau XVIIIe-XXIe siècles. Tome 3, Thèmes et notions : d'Abandon à Zombies

09/2019

Sociologie

Sociologie du numérique. 2e édition

08/2019

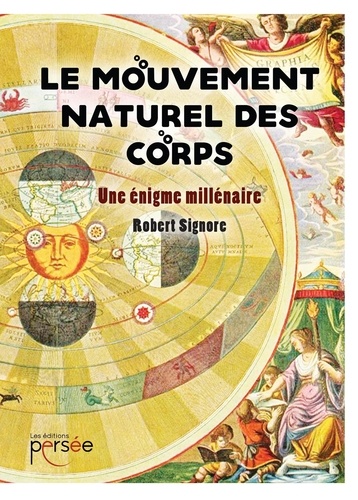

Histoire et Philosophiesophie

Le mouvement naturel des corps

07/2019