Batman Catwoman mariage

Extraits

Littérature anglo-saxonne

Une fille comme il faut

01/2022

Littérature française

Comptine des Height

03/1980

Littérature anglo-saxonne

La Petite boutique aux poisons

01/2023

Sciences historiques

Croître ou périr. Population, reproduction et pouvoir en France au XVIIIe siècle

09/2013

Philosophie

Philosophie et changement. Méditations axiologiques

10/2013

Littérature française

Les fils du jour

10/2014

Littérature étrangère

Se coucher pour mourir

02/2014

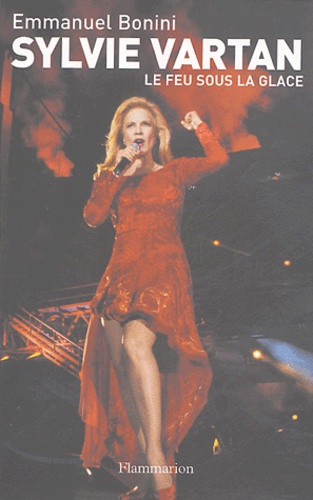

Musique, danse

Sylvie Vartan. Le feu sous la glace

03/2004

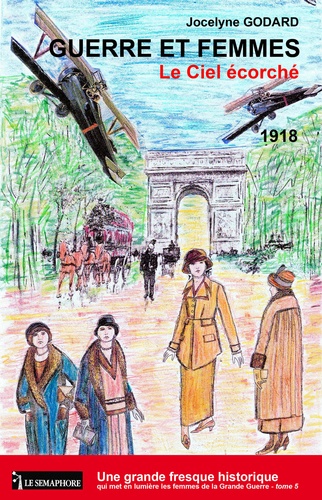

Romans historiques

Guerre et femmes Tome 5 : Le ciel écorché (1918)

04/2013

Critique littéraire

Italo Svevo ou l'Antivie

04/2013

Sociologie

Cinema et crise(s) economique(s). Esquisse d'une cinématographie wallonne

02/2011

Littérature étrangère

Omenuko ou le repentir d'un marchand d'esclaves

12/2010

Développement durable-Ecologie

Petit bréviaire écolo

10/2011

Histoire de France

Belle Epoque

Psychologie, psychanalyse

Mon analyse avec le professeur Freud

02/2010

Musique, danse

Jazz et complexité. Une compossible histoire du jazz

02/2010

Religion

Un homme une femme au Paradis. Sept méditations sur le deuxième chapitre de la Genèse

06/2008

Sciences historiques

Histoire d'un pionnier de l'informatique. 40 ans de recherche à l'Inria

03/2007

Droit

L'adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle

07/1998

Droit

Le juge face à la désobéissance civile en droits américains et français comparés

05/2007

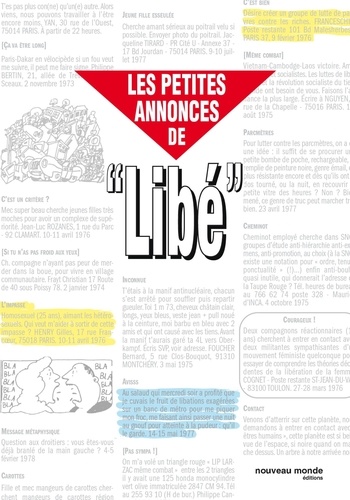

Faits de société

Les Petites Annonces de Libé. 1973-1981

05/2007

Ethnologie

Les femmes dans l'église protestante ma'ohi. Religion, genre et pouvoir en Polynésie française

12/2007

Religion

Histoire des associations familiales catholiques. Un siècle d'action civique et sociale depuis les Associations catholiques de chefs de famille

05/2005

Religion

Assemblée plénière 2002 (Lourdes, 3-9 novembre). Textes et documents

02/2003

Ethnologie

Tout passe : instantanés populaires et traces du passés à Lubumbashi

08/2005

Sociologie

Récits de la province égyptienne. Une ethnographie Sud/Sud

12/2003

Philosophie

Tommaso Campanella. Le livre et le corps de la nature

01/2007

Sociologie

Etats flous et trajectoires complexes. Observation, modélisation, interprétation

01/2007

Littérature française

Prends la lune, Baya !

09/2005

Droit

Le crime était presque sexuel. Et autres essais de casuistique juridique

02/2002