écriture poème

Extraits

Roman d'amour, roman sentiment

Les fleurs renaissent toujours au printemps Tome 2 : A la croisée des chemins

02/2021

Littérature scandinave

La vallée des fleurs

06/2023

Apprentissage du langage écrit

Pour un enseignement de l'écrit. Faire écrire des textes à l'école

09/2021

Revues

Cahiers Aragon N° 3

09/2022

Récits de voyage

Oeuvres

10/2021

Critique littéraire

Nouveaux Cahiers François Mauriac N° 24

04/2018

Ethnologie

Le partage des savoirs. Discours historique et discours ethnologique

02/1985

Littérature française

Journal d'une jeune veuve confinée

09/2021

Techniques d'écriture

La méthode pour écrire un roman. Toutes les clés pour créer une histoire et la structurer

04/2024

Ecriture, lecture

Mon coffret des Alphas transformés. Je m'entraîne à lire avec plaisir - Avec 1 livre La tranformation des Alphas, 1 jeu de 88 cartes, 1 cahier d'activités, 1 guide pédagogique complet, des histoires à écouter, 1 poster de référence et 1 livre offert

10/2023

Critique littéraire

Daniel Halévy. Du libéralisme au traditionnalisme

02/2001

Critique littéraire

Journal. Tome 1, textes autobiographiques (1892-1919)

10/1992

Littérature française

De personne je ne fus le contemporain

02/2022

Poésie

Cartes Postales

06/2023

Histoire des femmes

Le Japon des femmes. 60 vies extraordinaires

10/2021

Littérature française

Diên Biên Phù

03/2018

Théologie protestante

Explication du Psaume 51

04/2023

Théâtre

Artistes, poètes et autres marginaux...

10/2013

Théâtre

Yeats dramaturge. La voix et ses masques

06/2012

Disques et K7 Littérature

Relation d'un voyage de Paris en Limousin. 6 lettres de Jean de la Fontaine à sa femme, 1 CD audio

09/2006

Critique littéraire

Primo Levi. Transferts culturels et identités juives

08/2018

Littérature française

Le serment des femmes aux fantômes de 1967

06/2018

Littérature Italienne

Mon frère le Carso

02/2023

Récits de voyage

Voyage en Arménie

04/2021

Littérature étrangère

D'où viens-tu, Hawthorne ?. Hawthorne et ses mousses. Lettres à Nathaniel Hawthorne et à d'autres correspondants

05/1986

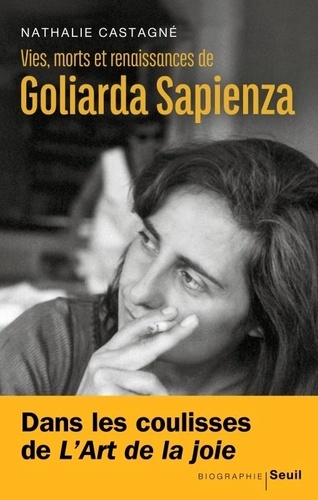

Biographies

Vies, morts et renaissances de Goliarda Sapienza

05/2024

Littérature française

Maudite éducation

04/2024

Religion

La création retrouvée. Les fondements bibliques d'une vision du monde réformatrice

05/2017

Critique littéraire

Revue des Sciences Humaines, n° 349/janvier-mars 2023. Écrire la ruralité. Penser les usages de la terre

03/2023

Revues

Revue des Sciences Humaines N° 349, janvier-mars 2023 : Ecrire la ruralité. Penser les usages de la terre

03/2023