XIXe siècle. Les oeuvres et les hommes. Série 2. Les philosophes, les écrivains religieux

Extraits

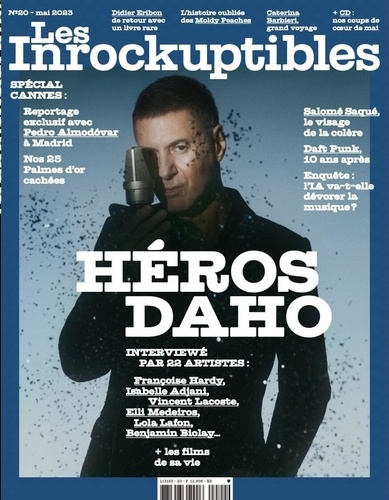

Chanson française

Les Inrockuptibles N° 20, mai 2023 : Héros Daho. Avec 1 CD audio

04/2023

Muséologie

Les universalités muséales aux XIXe et XXe siecles

01/2023

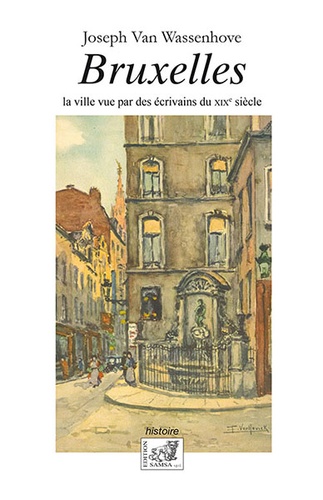

Critique littéraire

Bruxelles. La ville vue par les écrivains du XIXe siècle

11/2019

Afrique occidentale

Les bandits de la Sénégambie. XIXe-XXIe siècle

03/2021

Psychologie, psychanalyse

Les femmes de pouvoir. Des hommes commes les autres ?

02/2008

Sciences historiques

Explorer les archives judiciaires XIXe-XXe siècles

09/2012

Sociologie

Les Occidents des mondes arabes et musulmans. Afrique du Nord, XIXe-XXIe siècles

05/2018

Littérature française

La méthode Molotov [EDITION EN GROS CARACTERES

04/2022

Histoire de la philosophie

Les philosophes et le temps des clowns

01/2022

Religion

Les officiers français des zouaves pontificaux. Histoire et devenir entre XIXe et XXe siècle

05/2017

Esthétique

Les philosophes et les sons

12/2021

Musique, danse

L'harmonie des peuples. Les écoles musicales nationales aux XIXe et XXe siècles

11/2006

Critique littéraire

Figures du critique-écrivain. XIXe-XXIe siècles

05/2019

Littérature comparée

Le Monde imaginaire des cathédrales dans les littératures russe et française des XIXe et XXe siècles

12/2022

Autres philosophes

Berkeley et les philosophes du XVIIe siècle

04/2022

Romans de terroir

Les Perdrieau. Des Vendéens au XXe siècle

08/2016

Musique

Chanson nouvelle. Les Statuts des philosophes

04/2021

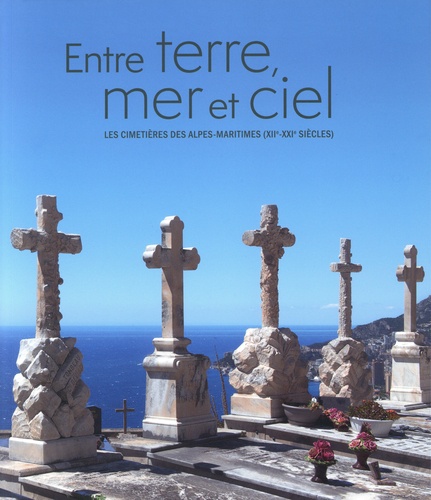

Beaux arts

Entre terre, mer et ciel. Les cimetières des Alpes-Maritimes (XIIe-XXIe siècle)

01/2021

Sciences historiques

Les villes portuaires maritimes en France. XIXe-XXe siècle

09/2015

Poésie

Poètes français des XIXe et XXe siècles

06/2007

Policiers

Les faisans des îles

05/2017

Poches Littérature internation

Les Sentinelles des blés

05/2015

Littérature française

Anthologie des écrivains français racontés par les écrivains qui les ont connus

09/2021

Sciences politiques

Les décolonisations au XXe siècle. Les hommes de la transition

03/2014

Histoire internationale

Le Moyen-Orient par les textes. XIXe-XXIe siècle

06/2011

Fantasy

Chroniques des îles. Des écrivains et des voleurs

03/2022

Littérature française

Les Waldlewsky. Des notables et des hommes

03/2023

Echecs

Les échecs. Des jeux et des hommes

05/2022

Littérature française

Les transitions des Hommes

09/2017

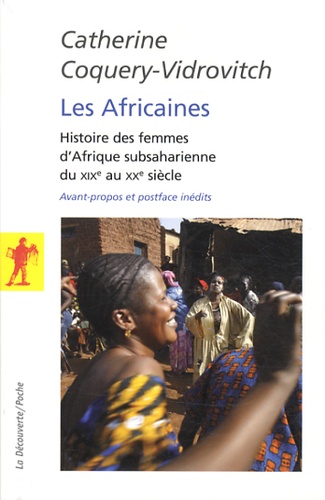

Sciences historiques

Les Africaines. Histoire des femmes d'Afrique subsaharienne du XIXe au XXe siècle

01/2013