Poétique et politique de l'altérité. Colonialisme, esclavagisme, exotisme (XVIIIe-XXIe siècle)

Extraits

Sciences historiques

Générations historiennes. XIXe-XXIe siècle

10/2019

Histoire des mentalités

PEURS URBAINES - XVIe-XXIe SIÈCLE

10/2022

Histoire de France

L'incident diplomatique (XVIe-XVIIIe siècle)

05/2010

Histoire de France

La France politique. XIXe-XXe siècle, Edition revue et augmentée

03/2003

Traduction

Traduction et transmédialité (XIXe-XXIe siècles)

08/2021

Beaux arts

Catalogue de mobilier ancien et moderne, sièges des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

01/2021

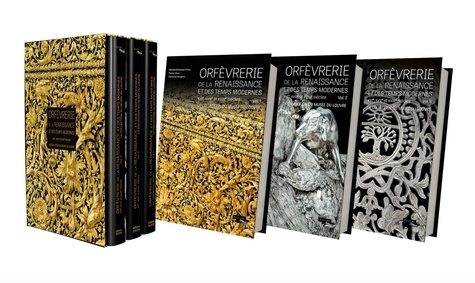

Fer forgé

Orfèvrerie de la Renaissance et des temps modernes. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

12/2022

Ouvrages généraux et thématiqu

Distances. XVIe-XVIIIe siècles

02/2024

Histoire internationale

Penser l'Allemagne. Littératures et politiques aux XIXe et XXe siècles

09/2009

Généralités

Maladies mentales et sociétés. XIXe-XXIe siècle

05/2022

Beaux arts

Catalogue de livres anciens à figures, XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

01/2021

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Beaux arts

Ecrivains et artistes : entre échanges et rivalités (XIXe, XXe et XXIe siècles)

03/2019

Histoire de France

Histoire de l'enseignement en France. XIXe-XXIe siècle

08/2020

Esotérisme

L'Europe des Francs-maçons. XVIIIe-XXIe siècles

04/2018

Sciences historiques

Le soldat. XXe-XXIe siècle

01/2018

Beaux arts

Soixante-cinq tableaux de maîtres anciens des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

04/2020

Beaux arts

Catalogue de tapisseries anciennes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, bordures, tableaux anciens

01/2021

Beaux arts

Catalogue de 34 tapisseries des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, meubles, tableaux, dessins

01/2021

Histoire internationale

Venise et la mer. XIIe-XVIIIe siècle

10/2006

Histoire internationale

Histoire et politique dans la vallée du fleuve Sénégal : Mauritanie. Hiérarchies, échanges, colonisation et violences politiques, VIIIe-XXIe siècle

11/2017

Beaux arts

Catalogue de tapisseries anciennes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles des fabriques de Beauvais

01/2021

Beaux arts

Catalogue de livres d'architecture et d'ornements des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

01/2021

Beaux arts

Catalogue de dessins anciens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, aquarelles et dessins modernes

01/2021

Sciences politiques

Pensée et politique dans le monde arabe. Contextes historiques et problématiques, XIXe-XXIe siècle

04/2015

Sciences historiques

Les voyageuses dans l'océan Indien. XIXe-première moitié du XXe siècle, identités et altérités

01/2019

Philosophie

Diderot et Watteau. Vers une poétique de l'image au XVIIIe siècle

06/2019

Histoire internationale

Pouvoir et religion en Europe. XVIe-XVIIIe siècle

06/2018

Lycée parascolaire

Le burlesque

01/2007

Sciences historiques

Histoire de la pédophilie. XIXe-XXIe siècle

04/2014